李村煤矿煤巷掘进工作面煤与瓦斯突出综合防治措施

目 录

目 录 2

一、编制依据 4

二、说明 5

2.1 井田煤层地质概况 5

2.2 3#煤层顶底板 7

2.3 地质构造情况 7

2.4 水文地质情况 7

三、“四位一体”综合防突措施施工方案 9

3.1 区域性综合防突措施 9

3.1.1 区域性突出危险性预测 9

3.1.2 区域性防突措施 9

3.1.3 区域措施的效果检验 10

3.1.4 区域验证 10

3.2 局部综合防突措施 11

3.2.1 工作面突出危险性预测 12

3.2.2 工作面防突措施 12

3.2.3 工作面防突措施的效果检验 13

3.3 安全防护措施 13

3.3.1 防护设施 13

3.3.2 个体防护 14

3.3.3 突出煤清理 14

3.3.4 监测监控 15

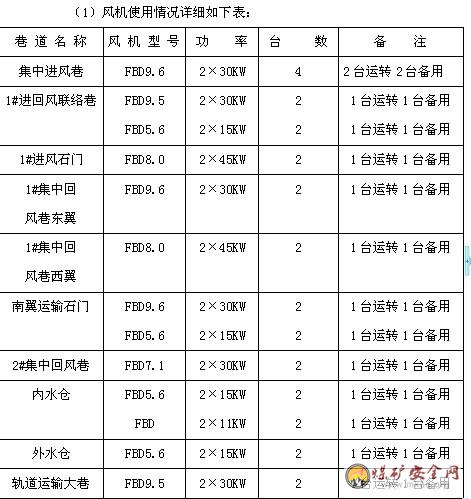

附图1 区域措施及校检孔开孔位置图 16

附图2 区域验证钻孔及局部预测孔布置图 17

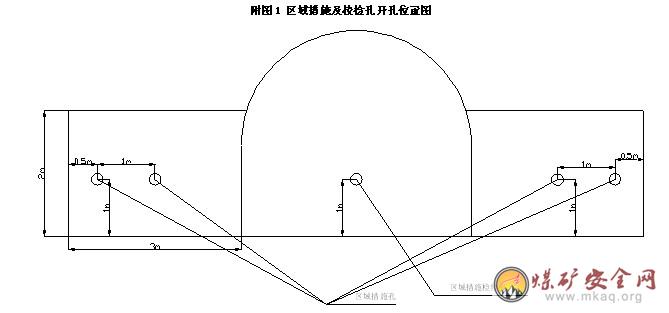

附图3 工作面措施孔及校检孔开孔位置图 18

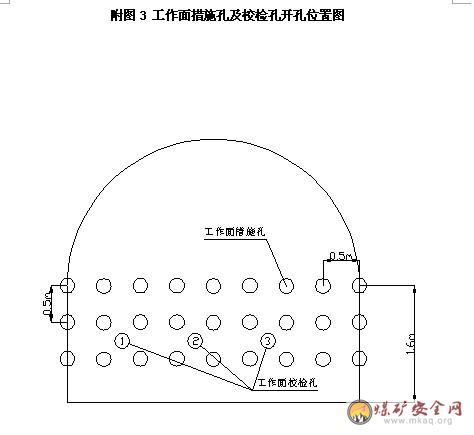

附图4 工作面措施孔及校检孔终孔位置图 19

附图5 防治煤与瓦斯突出基本流程参考示意图 20

附表1作业规程(措施)审批栏 21

附表2 K1指标测定记录表 22

附录 煤层残余瓦斯含量测定方法 23

28

一、编制依据

通过李村矿主副井筒揭露煤层和目前井底车场附近煤巷施工中的瓦斯压力和瓦斯绝对涌出量情况看,主采3#煤层的瓦斯压力都超过了0.74MPa,炮后瞬间绝对瓦斯涌出浓度在临界值左右。主副井井筒揭煤期间经中国矿业大学鉴定3#煤层瓦斯压力实测为0.9MPa(表压力),破坏类型属于破坏的Ⅲ类煤,煤样坚固性系数为0.893;煤样的瓦斯放散初速度△P =12.141,只有煤的坚固性系数不符合突出煤层鉴定的单项指标临界值。鉴于此为了更加科学合理的治理李村煤矿的瓦斯,防止瓦斯事故,经李村煤矿建设管理处《潞矿李建字(2010)12号》文件的总体要求,将李村矿高瓦斯矿井按煤与瓦斯突出矿井进行管理。本措施按照《防治煤与瓦斯突出规定》、《煤矿安全规程》、潞安矿业集团相关的规定和中煤五公司相关规定进行编制。只指导施工期间煤巷施工煤与瓦斯突出的防治。本措施中如有与上述标准相冲突之处,均按照上述标准执行。石门揭煤另编专项措施。

二、说明

李村煤矿属于潞安矿业集团公司的新建矿井,在井筒揭煤期间委托中国矿业大学对各井筒3#煤层进行了突出危险性预测,预测结果各井筒没有突出危险性,但是所测得的瓦斯压力相对较大,均超过了0.74MPa,为保证在后期煤巷掘进过程中的施工安全,特编制本措施。

2.1 井田煤层地质概况

李村煤矿井田位于晋城——获鹿褶断带西侧,武乡——阳城凹褶带东侧。区内构造主要受到新华夏构造体系的控制,全井田的为一走向近南北,倾向西~西南,地层倾角3—6°的单斜构造,伴以宽缓褶曲和极少量的逆断层,未发现陷落柱和岩浆岩侵入,构造属简单类型。

井田内主要含煤地层为二叠系下统山西组和石炭系上统太原组。其中山西组含煤1~6层,一般2~3层,由上而下编号为1、2、3号。煤层总厚1.45~7.35m,平均5.91m,含煤系数10.11%。其中3号煤层位于本组下部,厚度大且稳定,是井田批准的可采煤层。其余煤层不稳定,均不可采。太原组含煤8~9层,自上而下编号为5、8-1、8-2、9、10、11、12、13、14、15号。煤层总厚4.34~10.66m,平均7.63m。含煤系数6.86%。主要可采的15号煤层位于一段中部,局部可采的14号煤层位于一段顶部。其余煤层均不可采。此外,在石炭系中统本溪组及二叠系下统下石盒子组底部均有极不稳定的薄煤层出现,均不可采。

根据李村矿井初步设计,在可采的3号煤层与15号煤层中,前期只开采3号煤层。并且由于两个煤层相距较远,平均103m。因此,在编制防突措施时,可按照单一煤层考虑。

各主要可采煤层特征见表2-1。

2.2 3#煤层顶底板

3#煤层顶底板影响范围内的岩性主要为泥岩、砂质泥岩、粉砂岩、细砂岩和中砂岩。

直接顶板为泥岩,局部为粉砂岩及砂岩,厚度0~7.45m。厚度稳定性差,结构松散,吸水易软化,强度较低。老顶为砂岩,厚0~20.10m;岩相变化大,不规则裂隙发育,见有方解石脉及泥质物质充填现象。

煤层直接底板为泥岩、砂质泥岩,局部为粉砂泥岩及粉砂岩,厚度0~2.45m。基底为灰色中厚~厚层状细粒砂岩,厚0.45~7.50m。岩相变化大;为半坚硬~坚硬岩石。

煤层的上覆岩石,从直接顶至老顶为软弱~坚硬型,再往上为较弱~坚硬型的相间复合结构。这种软硬相间的结构虽然能阻止煤层开采时顶板裂隙的发展,但由于软弱岩石在水的作用下,易发生软化,从而降低了顶板的稳定性。底板自上而下为软~坚硬型,直接底软弱层在水的作用下,易发生软化。

2.3 地质构造情况

本井田大部分被黄土覆盖,中部有基岩出露,根据地质填图、钻孔揭露,区内构造赋存有大堡头背斜和逆断层。

逆断层由3—1号钻孔控制,在孔深638.02m~667.39m处15号煤层重复,破碎带由砂岩、砂质泥岩组成,厚度为4.36m,落差为29.37m,推断为走向北西向,倾向北东。

2.4 水文地质情况

依据地质报告,井田内主要含水有:中奥陶石灰岩岩溶裂隙含水层组;太原组岩溶裂隙含水层;及山西组砂岩裂隙含水层组;上、下石盒子组砂岩裂隙含水层组;基岩风化带裂隙含水层;第四系松散层孔隙含水层组。

井田内主要隔水层有:石炭系太原组底部及本溪组隔水层;二叠系砂岩含水层层间隔水层;第四系底部隔水层。

断裂构造:区内只有一条逆断层,断距29.37m,倾角45°,探井施工的3-1号钻孔见此断层,在本井田的东部边界附近,钻进至该位置时,冲洗液消耗量及水位变化均不明显,故推测其导水及富水性较弱。

区内主要可采煤层3号煤直接充水含水层为顶板砂岩裂隙含水层,钻孔单位涌水量为0.0096~0.0942L/min·m,该含水层含水性弱~中等;区内构造简单,主要以宽褶曲为主;奥灰水具有较高的水压值,水头高出3号煤底板230~580m左右,但其间有130m的地层阻隔,正常情况下,一般不会对煤层开采造成影响;但将造成局部地段水文地质条件复杂化。综合以上因素,矿床水文地质条件为中等类型,即二类二型。

15号煤层直接充水含水层为太原组各石灰岩岩溶裂隙含水层,富水性一般较弱。其底板奥陶系石灰岩含水层具有较高的水压值,加之隔水底板较薄,仅8.82~24.52m,故矿床水文地质条件为中等或复杂类型,即三类二型或三类三型。

根据井田水文地质条件,地质报告采用“地下水动力学法”和“水文地质比拟法”进行了计算和预测。

其结果:开采3号煤层时正常涌水量预计为4313m3/d,最大涌水量预计为7833 m3/d。值得注意的是,预计的矿井正常涌水量未考虑断层的影响,也不包括矿井突水量。

根据该地区生产实际,矿井移交生产时由于工作面刚打开砂岩含水层,水量比预测有一定的增加,鉴于此,设计取正常涌水量为280 m3/h,最大涌水量为400m3/h。

2.5 主立井揭煤突出参数测定值(中国矿业大学提供)

根据现场测定煤层瓦斯压力及现场取得煤样的实验室实验,主井3#煤层突出参数测定结果如下:

1).李村风井3#煤层瓦斯压力实测为0.9MPa(表压力),1#孔与2#孔数据相同,符合性较好且稳定了10小时以上,认定测定压力即为3#煤层的原始瓦斯压力;

2).在李村煤矿风井采用最先进的突出煤芯取芯器取得3#煤层的煤样煤样。根据现场取得煤样的描述,破坏类型属于破坏的Ⅲ类煤;

3).对所取的煤样进行了突出参数的测定。煤样坚固性系数为0.893;煤样的瓦斯放散初速度△P =12.141。

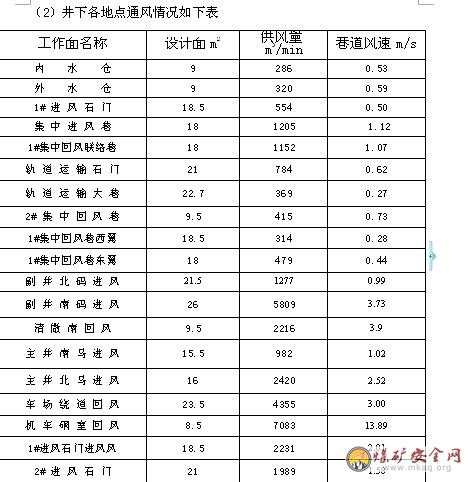

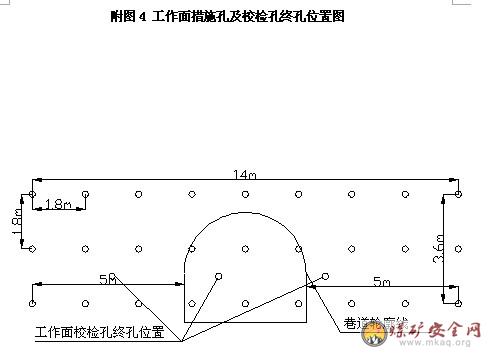

2.6.1李村矿目前的通风系统

目前李村矿通风采用两进一回的通风系统(主、副井进风,中央回风井回风),现我项目部负责施工巷道有: 集中进风巷、1#进回风联络巷、1#进风石门、1#集中回风巷西翼、1#集中回风巷东翼、2#集中回风巷、轨道运输大巷、南翼轨道运输石门、内水仓、外水仓,井下共安装风机28台,其中副井重车线安装10台、副井进风通道安装8台、副井北马井下急救站安装2台、主井北马安装2台、主副井临时水仓安装4台、1#进风石门北安装2台。

2.6.2安全监测监控系统情况

李村煤矿现使用KJN96瓦斯监测系统,该系统由监测主机、打印机、KJJ92B型通信接口、避雷器;井下由KJF94C型监控站、KDW92B矿用隔爆兼本安型不间断电源、KDG3/36型远程断电器、声光报警器及各种传感器组成。(传感器:甲烷、风速、一氧化碳、温度)、开停传感器(风门、风机)、信息传输系统和地面中心站等部分组成。(如下表)

监控分站 8台 不间断电源 8台 远程断电控制器 8台

地面通信接口 1个 风速传感器 4台 风机开停传感器 70个

CO2传感器 3台 温度传感器 4台 风门开停 10套

系统基本功能

1、数据采集

1)系统具有甲烷浓度、风速、一氧化碳浓度、温度等模拟量采集、显示及报警功能。

2)系统具有馈电状态、风机开停、风筒状态、风门开关量采集、显示及报警功能。

2、控制

1)、系统有瓦斯超限声光报警和断电/复电控制功能;

2)、系统有瓦斯、风电闭锁功能;

3、存储和查询

1)甲烷浓度、风速、一氧化碳浓度等重要测点模拟量的实时监测值;

2)模拟量统计值(最大值、平均值、最小值);

3)报警及解除报警时刻及状态;

4)断电/复电时刻及状态;

5)馈电/复电时刻及状态;

6)局部通风机、风筒、主通风机、风门等状态及变化时刻;

7)设备故障/恢复正常工作时刻及状态等。

4、显示

1)系统具有列表显示功能;

2)系统具有能在同一时间坐标上同时显示模拟量曲线和开关状态图;

3)系统具有显示模拟量实时曲线和历史曲线现实功能;

4)系统具有开关量状态及柱状图显示功能;

5)系统具有模拟动画显示功能;

5、打印

系统具有报表、曲线、柱线图、状态图、模拟图、初始化参数召唤打印功能。

6、自诊断

系统具有自诊断功能,及时发现监控站、供电电源、传感器和传输电缆的故障,并予以报警。

7、双机切换功能

值班人员能时刻观察工作主机的操作界面,及时发现工作主机的故障,立即手动更换接线至已通电待用的备用主机,使备用主机投入正常工作。

8、备用电源

系统具有备用电源,当电网停电后,保证对甲烷、风速、风压、一氧化碳、局部通风机开停等主要监控量继续监控。

9、数据备份

系统采用在不同的硬盘上进行自动数据备份。

10、防雷

在系统的通信接口、地面中心站设备电源、入井口等安装防雷装置。

11、其他

1)系统具有网络通信功能

2)系统具有软件自监视功能;

3)系统具有软件容错功能;

4)系统具有实时多任务功能,能实时传输、处理、存储和显示信息,并根据要求实时控制,能周期地循环运行而不中断。

三、“四位一体”综合防突措施施工方案

通过已揭露煤层和现在正在施工的巷道情况,3#煤层掘进施工过程中的防治煤与瓦斯突出的综合措施采用区域性综合防突措施及局部综合防突措施相结合的方法,现将具体施工顺序如下:

3.1 区域性综合防突措施

3.1.1 区域性突出危险性预测

根据防治煤与瓦斯突出规定第33和42条,在新的水平、新采区设计和开拓前,可根据煤层瓦斯含量进行区域性预测,区域预测根据煤层瓦斯参数结合瓦斯地质分析的方法进行。结合李村矿目前建设的实际情况,首采采区为南翼 采区目前只有南翼轨道巷刚进入施工,所以进行区域煤与瓦斯突出预测相对难做,所以视同为该区域有煤与瓦斯突出危险性,施工期间均要采取区域防突措施。

3.1.2 区域性防突措施

根据《防治煤与瓦斯突出规定》第45条,区域防突措施包括开采保护层和预抽煤层瓦斯两类。结合李村矿的具体情况,在煤巷掘进期间,决定采用顺层钻孔预抽煤巷条带煤层瓦斯的方法进行区域性防突。采用掘前预抽,边掘边抽或双巷交替抽放的措施。为达到既尽量缩短巷道停掘的时间又能做好区域防突措施,采用在巷道两帮布置钻场,在钻场内施工顺层钻孔进行预抽,实施步骤如下:

①巷道每向前推进40m,在巷道两侧各施工一个巷帮钻场,钻场高2m,宽2.5m,长3m。

②每个钻场共布置4个钻孔,钻孔在迎头均匀布置,共4个孔(如果条件具备,钻孔个数及钻孔间距应根据实际考察的煤层有效抽放半径确定),钻孔应尽量顺煤层布置,距煤层底板1m,孔深80m。钻孔开孔布置见附图1所示。

措施孔施工完毕后,进行封孔抽放,钻孔封孔深度8m。

③ 保证20m措施孔超前距,控帮15m,孔径Ø89mm,孔口除尘。

④ 钻孔方位角应有现场工程技术人员给出,保证四个钻孔的终孔位置能够均匀分布在保护范围内。

做好每个钻孔施工参数的记录及抽采参数的测定。钻孔孔口抽采负压不得小于13kPa。预抽瓦斯浓度低于30%时,应当采取改进封孔的措施,以提高封孔质量。

区域措施钻孔的预抽时间为3天。

3.1.3 区域措施的效果检验

煤巷掘进施工按照要求采取了区域性防突措施后,需要对防突措施的效果进行检验,检验指标采用预抽区域煤层瓦斯含量的实测值,其方法和临界值与进行区域预测时的相同,即通过测定煤层的残余瓦斯含量来检测,临界值参照表3-1:

表3-1 根据煤层瓦斯压力或瓦斯含量进行区域预测的临界值

瓦斯含量W(m3/t) 区域类别

W﹤8 无突出危险区

除上述情况以外的其他情况 突出危险区

对防突措施进行检验时,应当首先分析、检查预抽区域内钻孔的分布等是否符合设计要求,不符合设计要求的,不予检验。检验期间还应当观察、记录在煤层中进行钻孔等作业时发生的喷孔、顶钻及其他突出预兆。

进行瓦斯含量实测时,在巷道掘进头的暴露面施工一个钻孔,孔深80m,分别取20m、40m、60m和80m位置的煤样测定其瓦斯含量,操作方法与区域性预测方法中的残余含量测试相同。开孔位置见附图1所示:

经区域性效果检验证实防突措施有效后,可认为该区域为无突出危险区域。反之,如果所测得的效检指标仍然超过突出危险临界值或者在校检期间发现有突出预兆,则认为防突措施无效,此检验测试点周围半径100m内的预抽区域均判定为预抽防突效果无效,仍为突出危险区。需要继续采取区域性防突措施,直到效果检验合格为止。

3.1.4 区域验证

在区域预测为无突出危险的区域以及预测有危险并采取了预抽煤层经效果检验合格的区域内采掘需要进行区域性验证。验证前,在煤巷掘进工作面施工1个超前距10m的超前物探钻孔,探测地质构造和观察突出预兆,并针对不同的区域、地质特征及时间,采取不同的验证措施。

① 在工作面刚进入这些区域时均需要进行连续两次区域验证。也就是工作面向前连续掘进两个循环的过程中分别进行一次区域验证。

② 在区域性预测为无突出危险且地质构造简单的区域

在该区域内工作面每向前推进50m需要连续进行两次区域性验证。

③在地质构造复杂的区域

在该区域内工作面每向前推进10m需要连续进行两次区域性验证。

④在采取了预抽煤层瓦斯措施并经效果检验合格的区域

在该区域内工作面每向前推进10m需要连续进行两次区域性验证。

⑤在构造破坏带

在该区域内掘进需要连续进行区域性验证,即在该区域,工作面每向前掘进一个循环进行一次区域验证,直到离开该区域。

验证指标按照防突规定第74条中的钻屑指标法,采用钻屑指标法进行区域验证时,先在巷道前方施工3个直径42mm,孔深10m的钻孔,测定钻屑瓦斯解吸指标和钻屑量。

钻孔应尽可能布置在软分层中,一个钻孔位于掘进巷道断面中部,并平行于掘进方向,其他钻孔的终孔点位于巷道断面两侧轮廓线外4m处。钻孔开孔及终孔位置示意图见附图2所示:

钻孔每钻进1m测定该1m段的全部钻屑量S,每钻进2m至少一次钻屑瓦斯解吸指标K1值。

采用钻屑指标法预测煤巷掘进工作面突出危险性的指标临界值应根据试验考察确定,在确定前可暂按下表的临界值确定工作面的突出危险性。

表3-2 钻屑指标法预测煤巷掘金工作面突出危险性的参考临界值

钻屑瓦斯解吸指标K1(mL/g.min0.5) 钻屑量S

(kg/m) (L/m)

0.5 6 5.4

如果各检测孔实测得到的S、K1的所有测定值均小于临界值,并且未发现其他异常情况,则该区域无危险。采用本措施3.3的安全防护措施后即可向前掘进,并保留20m的区域措施超前距。

3.2 局部综合防突措施

在经区域验证有突出危险的区域内的煤巷掘进时应采用局部综合防突措施,保证采掘作业的安全。那些经区域验证没有突出危险的区域可在采取安全防护措施的前提下正常掘进。

3.2.1 工作面突出危险性预测

在区域验证有突出危险的区域内掘进,首先要对其进行工作面预测。在煤巷掘进工作面可采用防突规定第74条中的钻屑指标法进行突出危险性预测。具体的施工步骤及临界值见本措施3.1.4所示。预测钻孔终孔位置距离工作面10m。

如果各检测孔实测得到的S 、K1的所有测定值均小于临界值,并且未发现其他异常情况,则该工作面预测为无突出危险工作面,可以正常掘进;否则,为突出危险工作面。

经工作面预测没有突出危险的工作面可在采取本措施3.3中的安全防护措施后进行采掘作业,并保留2m的预测孔超前距。

3.2.2 工作面防突措施

在有突出危险的区域需要先采取工作面防突措施。其有效作用范围一般仅限于当前工作面周围的较小区域。

根据防突规定第87条,我们采用超前排放瓦斯钻孔,具体如下:

① 共设计排放孔27个,孔深20~22m,顺煤层施工,分三排布置,每排9个,第一排距煤层底板1.6m,排间距0.5m,孔间距0.5m。第一排钻孔倾角为12°,第二排7°,第三排3°。方位角根据具体巷道方位及控帮距来确定。钻孔开孔位置布置见附图3所示。

② 巷道两侧轮廓线外钻孔的控制范围为5m。当煤层厚度大于巷道高度时,在垂直煤层方向上的巷道上部煤层控制范围不小于7m,巷道下部煤层控制范围不小于3m,或进入岩石0.5m停钻;

③ 排放钻孔孔径为Ø75mm,孔口除尘。

④ 所有排放钻孔施工完毕后,继续排放4~8小时,然后进行校检工作。如果校检没有通过则继续排放4~8小时,或增加排放孔数量,直到校检通过为止。

煤巷掘进工作面在地质构造破坏带或煤层赋存条件急剧变化处不能按原措施设计要求实施时,必须打钻孔查明煤层赋存条件,然后采用直径为42mm的钻孔排放瓦斯。若突出煤层煤巷掘进工作面前方遇到落差超过煤层厚度的断层,相应的措施应按石门揭煤执行。

3.2.3 工作面防突措施的效果检验

在实施工作面防突措施后,需要对其效果进行检验。工作面防突措施效果检验包括以下两部分内容:

① 检查所实施的工作面防突措施是否达到了设计要求和满足有关的规章、标准等,并了解、收集工作面及实施措施的相关情况、突出预兆等(包括喷孔、卡钻等),作为措施效果检验报告的内容之一,用于综合分析、判断。

② 各检验指标的测定情况及主要数据。

工作面防突措施的效果检验采用钻屑指标法,共施工检验孔3个,深度为10m。具体操作步骤及临界值与工作面突出危险性预测相同。钻孔的开孔位置及终孔位置示意图见附图3、附图4所示。

经效果检验证实工作面防突措施有效后,可认为该工作面突出危险性已消除,可在采取本措施3.3安全防护措施的基础上,向前掘进,并保留2m的措施孔超前距。

3.3 安全防护措施

为了防止因措施失效且检验失误、发生延期突出等而导致发生人身伤亡事故,在突出危险区或经检验无危险的区域内进行采掘活动时均要采取安全防护措施。

3.3.1 防护设施

① 反向风门

在掘进工作面进风侧设置至少2道坚固可靠的反向风门,反向风门距工作面的距离大于75米。反向风门的安装设置要求,符合《规定》第103条的规定。

风门墙垛用砖或者混凝土砌筑,嵌入巷道周边岩石的深度可根据岩石的性质确定,但不得小于0.2m,墙垛厚度不小于800mm,风门厚度不得小于60mm。两道风门之间的距离不得小于4m,风门正面应包1.2mm铁皮,并用2根50×50mm以上角铁穿带。

门框和门采用坚实的木质结构,门框厚度不小于100mm。

风门墙体上安装风筒逆风装置,风门有反向底坎及皮带挡风装置。

② 压风自救

煤巷掘进工作面自掘进面回风口开始,每50m设置一组压风自救袋,每组自救袋数量为6个,靠近迎头一组不少于12个,并保持距迎头25~40m的距离。

③ 避难硐室

避难硐室必须设严密的隔离门,室内净高3.5m,长5m和宽4.2m。室内支护必须良好,避难硐室内必须设有供风、供水的设施,每人供风量按不少于0.3m3计算(总共38×0.3=11.4 m3)。如果用压缩空气供应时,应有减压装置和带有阀门控制的呼吸管嘴。

避难硐室内应根据避难最多人数(38人)配备足够数量(不少于38个)的隔离式自救器。

④ 其它

掘进通风方式采用压入式通风。

主要运输巷道和回风巷道内使用矿用防爆特殊型蓄电池电机车必须设置车载式甲烷断电仪。当瓦斯浓度超过0.5%时,停止机车运行。

矿井中进行电焊、气焊和喷灯焊接时,必须停止突出危险区内的一切工作。

爆破作业严格执行“一炮三检制”。

3.3.2 个体防护

① 对所有下井人员进行防突专业知识培训,所有下井人员必须佩带隔离式自救器,并会正确使用。

② 在工作面所有作业过程中,每个人都有责任和义务随时观察突出预兆(如煤结构发生变化、煤壁发冷、外鼓、响煤(岩)炮、顶板来压、支架变形、瓦斯忽大忽小、打孔(眼)喷孔、顶钻严重等),若出现以上现象,立即通知其它人员按《作业规程》中规定的避灾方法和路线撤到新鲜风流中,并向矿调度室汇报,听候处理。情况危急时,应立即撤出到地面。

③ 所有入井人员必须熟悉避灾路线,避灾路线所经过的岔道口应设置醒目的方向指示牌,以保证避灾人员安全快速撤退。

3.3.3 突出煤清理

在那些发生了突出的巷道,进行突出煤清理前,必须编制防止煤尘飞扬、杜绝火源、垮塌以及再次发生突出的安全防护措施。对于突出孔洞应充填或支护。发生大型以上突出后,一般不应从孔洞放出松散的煤体,以免造成垮塌引起再次突出,还应及时碹砌或注浆密闭孔洞,以免造成自燃。在过突出孔洞及在其附近30m范围内进行采掘作业时,必须加强支护。

3.3.4 监测监控

① 严格执行自动监测和人工监测相结合的矿井瓦斯监测制度。人工监测由通防队安排专职瓦检人员进行,且做到“三对照”,即瓦斯台帐、瓦斯记录本和现场记录三对照。当人工监测与自动监测数据不同时,在未弄清那个有误时一般按最大值。

② 调度室信息中心要加强监测系统日常维护工作,确保监测系统显示、断电、报警、打印等功能准确可靠,同时做好监测数据的记录、报批和存档。

④ 在掘进工作面及其回风流中设置甲烷传感器。

5、其它措施

① 施工单位及相关人员对防突措施严格贯彻、认真学习,做到学习有记录并考试合格,否则人员不能作业。

② 安检科对防突措施的贯彻执行情况进行严格监督检查。

③ 辅助矿山救护大队成立并做好随时应急救灾的准备。

④ 在地质构造破坏带或煤层赋存条件急剧变化处,首先打钻孔查明煤层赋存条件,然后采用直径为42~75mm的钻孔进行排放,经措施效果检验有效后,方可采取安全防护措施施工。

附录 煤层残余瓦斯含量测定方法

残余瓦斯含量测定主要分为以下几个步骤

1井下自然解吸瓦斯量测定

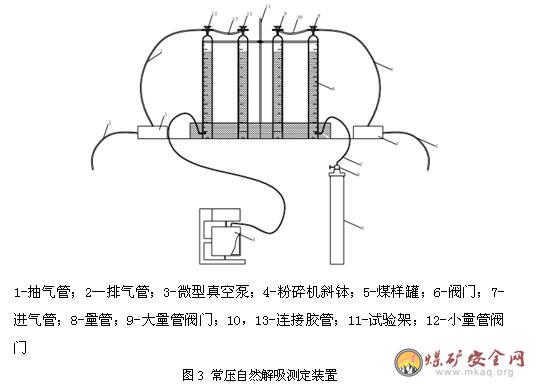

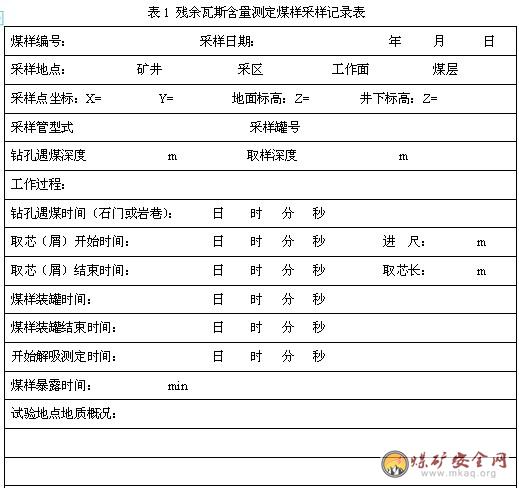

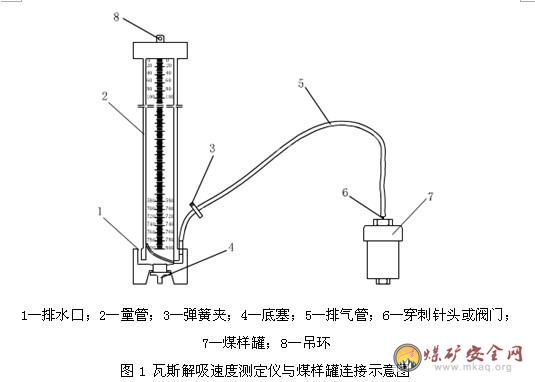

1.1 井下自然解吸瓦斯量采用解吸仪测定,煤样罐通过排气管5与解吸仪连接处,打开弹簧夹3,随机有从煤样泄出的瓦斯进入量管,用排水集气法将瓦斯收集在量管内。

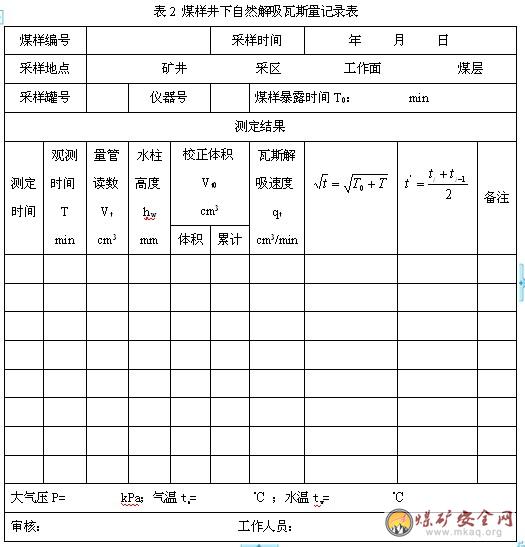

1.2 每间隔一段时间记录量管读数及测定时间,连续观测60min或解吸量小于2cm2/min为止。开始观测前30min内,间隔1min,以后每隔(2~5)min读数一次;将观测结果填写到表2,同时记录气温、水温及大气压力。

1.3 如果量管体积不足以容纳60min内从煤样泄出的全部瓦斯,可以中途用弹簧夹3夹住,排气管与解吸仪断开,重新迅速给解吸仪补充清水,然后打开弹簧夹3,连通解吸仪继续观测。

1.4 如果在解吸仪观测中没有瓦斯泄出,应检查穿刺枕头、排气管及煤样罐上部排气管是否堵塞。如果没有堵塞,则是瓦斯含量过小所致,此时,即可种植观测,送实验室测定。

1.5 观测结束后,抽出穿刺针头,将压紧螺丝稍加拧紧(用力适度,不可过紧,一面胶垫失去弹性)。

1.6 煤样罐密封运到井上后,要进行试漏,将煤样罐沉入清水中,仔细观察5min,检查有无气泡冒出,如果发现有气泡渗出,则要更管煤样罐或胶垫重新取样。如不漏气,可以送实验室继续进行实验。

2 残余瓦斯含量测定

2.1 在煤样送到实验室后,首先就需要再次按照上述方法进行检漏;如果发现漏气即为废品,将检查结果在报告中注明。此外还要检查瓦斯煤样送检单与煤样罐编号是否符合,试验资料是否齐全;经检验无误后,统一登记编号,然后尽快进行下一步测定工作。

2 残余瓦斯含量测定

2.1 在煤样送到实验室后,首先就需要再次按照上述方法进行检漏;如果发现漏气即为废品,将检查结果在报告中注明。此外还要检查瓦斯煤样送检单与煤样罐编号是否符合,试验资料是否齐全;经检验无误后,统一登记编号,然后尽快进行下一步测定工作。

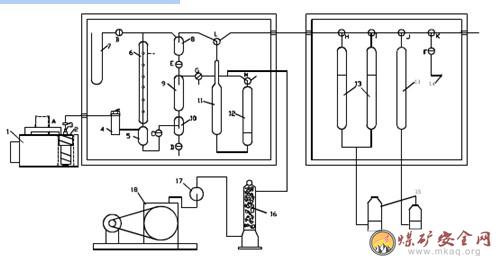

1-超级恒温器;2—密封槽;3—穿刺针头;4—滤尘管;5—集水瓶;6—冷却管;7—水银真空计;8隔水瓶;9—吸水管;10—排水瓶;11—吸气瓶;12—真空瓶;13—量管;14—取气支管;15—水准瓶;16—干燥管;17—分隔球;18—真空泵;A—螺旋夹;B~F—单向活塞;D~K—三通活塞;L、M—120°三通活塞

图2 真空脱气装置

2.2 脱气方法

2.2.1 脱气前的准备工作

a)真空脱气装置各玻璃部件组装前要清洗、烘干。组装后,在吸气瓶11、真空瓶12及量管13(见图2)充以适量的酸性饱和食盐水做限定液。真空系统各连接部分用真空封胶密封。真空活塞洗静后涂以真空封脂。在擦洗活塞时,要防止有机溶剂对仪器的污染。

b)真空脱气装置使用前要严格进行气密性检查, 要求真空系统在仪器最大真空度下放置240min, 真空计水银液面上升不超过5mm。各量管在水准瓶放低情况下液面保持不动。

c)仪器检修后要重新进行气密性检查。

2.2.2 煤样粉碎前脱气

a)预抽真空煤样与脱气仪连接前,对仪器左侧真空系统抽气,达到最大真空度时停泵,观察真空计水银液面,在10min内保持不动为合格。

b)煤样罐与脱气仪连接关闭脱气仪的真空计,通过穿刺针头及真空胶管将煤样罐与脱气仪连接。

c)煤样脱气

1)粉碎前常温脱气:煤样首先在30℃恒温下脱气,直至真空计水银液面不动为止。每隔30min重新抽气,一直进行到每30min内泻出瓦斯量小于10cm3。

2) 粉碎前加热脱气:常温脱气后,再将煤样加热至(95~100)℃恒温,重复a)进行脱气。脱气终了后,关闭真空计,取下煤样罐,迅速地取出煤样立即装入球磨罐中密封。

3) 脱气过程中如集水瓶5积水过多妨碍气流通过时, 应及时将积水排出。 排水时要防止将真空系统中瓦斯抽出。

2.2.3 煤样粉碎后脱气和称重

a)煤样粉碎

1)先进行气密性检查。

2)煤样装罐时,如果块度较大,应事先将煤样在罐内捣碎至粒度25mm以下,然后拧紧罐盖密封。

3)煤样粉碎到粒度小于0.25mm的重量超过80%为合格。

b)脱气和称重

煤样粉碎后脱气按本标准第 2.3 条进行,本阶段脱气要一直进行到真空计水银柱稳定为止。然后,关闭真空计,取下球磨罐,待罐体冷却至常温后,打开罐体,称量煤样重量(称准到1g)按GB474《煤样的制备方法》缩制成分析煤样,按GB/T 212《煤的工业分析方法》分析Mad、Aad及Vdaf。剩余煤样保留1个月后处理。

2.2.4 气体体积的计量

a)读取量管读数时, 应提高水准瓶, 使量管内外液面齐平。 同时并记录大气压力, 气压表温度及室温,将观测结果填写到表3中。

b)如果三支量管不足以容纳全部脱出的气体时,可以将气体混合均匀后,将两支大量管的气体排出,保留小量管内的气体, 同时记录排出的气体体积及相应的参数(参见a)条)。脱气完了后,将气样大致按前后脱出气体体积比例混合。然后,取混合气样进行分析,也可对前后两次脱出气体分别取样分析计算。

2.3 常压自然解吸法

2.3.1 解吸系统密封性检查

将量管充水至一定高度后隔绝量管与外界连通,待液面稳定后,若量管内液面在5min内下降刻度小于2cm3则气路密封性合格。

2.3.2 煤样罐与地面解吸装置连接

通过胶管将煤样筒与地面解吸装置连接(见图3)。

2.3.3 粉碎前自然解吸瓦斯量测定及煤样称重

a)读取并记录量管液面初始读数,缓慢打开煤样筒阀门,隔一定时间间隔读取一次瓦斯的解吸量,时间间隔的长短取决于解吸速度;并注意观察解吸累计量的变化规律,发现异常及时处理,或报废。

b)当实测解吸瓦斯体积达到单根测量管最大量程85%时,打开转换手柄用第二根测量管测量。

c)当解吸一段时间后,玻璃管内不再有气泡冒出时解吸完毕,读取并记录解吸玻璃管液面终止读数。

d)将煤样罐内煤样倒入煤样盆中,进一步去除矸石等非煤物质,然后放置在天平上进行煤样总重称量。

e)记录解吸周围环境的温度、大气压力、煤样重量、测试人员以及煤样送达实验室和开始地面解吸的时间,将实验测定数据数据填入表4中。

2.3.4 粉碎后自然解吸瓦斯量测定

a)密封性检查

按照2.3.1进行密封性检查。

b)煤样称重

1)从煤样盆中取两份相等量的二次煤样,记录二次煤样重量,煤样的质量一般是(100~300)g,选择整芯或较大块的煤样, 确保二次煤样和全煤样有相同的特性。 如果两份二次煤样测试结果有较大的差别,应该再取第三份二次煤样。

2)若待粉碎煤样块度较大,应事先将煤样捣碎至粒度25mm以下。

c)粉碎后自然解吸瓦斯量测定

1)将称量好的二次煤样逐份放入粉碎机料钵内,盖好带有密封圈的盖子,并压紧密封严实。

2)记录量管初始读数,然后进行煤样粉碎。

3)运行时观测解吸瓦斯量体积,当实测解吸瓦斯体积达到单根测量管最大量程的85%时,打开转换开关用第二根测量管测量,粉碎结束时记录量管终止读数;将实验测定数据数据填入表4中。

4)煤样粉碎到95%煤样通过60目(0.25mm)的分样筛合格。

5)解吸结束后读取的量管终止读数与解吸前量管初始读数之差即为在本次条件下的解吸瓦斯体积,同时记录大气压力,室温,将观测结果填写到表4中。

3 气样组分分析

3.1 气样采取

3.1.1 采用脱气法时,按下面步骤采取气样:

a)采取气样前,调节水准瓶位置,使量管内气体处于正压状态,打开活塞K排空气样。用量管内气体冲洗梳形管, 排除管内残留的限定液。 然后, 用医用注射器(带针头三通)通过取气口吸气, 清洗取气支管及针头。连续清洗三次,每次吸气不少于20cm3。清洗完了后,采取气样备做分析。

b)用注射器取气样,随用随取,不得保存时间过长(不超过10min)。气样保存期间必须保持针头朝下倾斜状态,以免吸进空气。气样在贮气瓶中保存时间(由脱气终了算起)不超过120min。

c)取气样终了后, 必须用限定液将贮气瓶及梳形管中残留气体排除干净。以免影响下一次实验结果。

3.1.2 采用自然解吸法时, 可不进行气样分析,若需进行气样分析按下面步骤采取气样:

在煤样地面解吸装置中解吸完毕后, 将气样袋连接到与解吸管相连的真空泵出气口,启动真空泵进行抽气将瓦斯和空气的混合气体排入气样袋(两袋)。

3.2 组分分析

采取的气样按GB/T 13610 进行气体各种成份分析。