xxx煤矿设计地质说明书

第一章 井田概况

第一节 矿区位置与交通

xx矿区位于xxx西麓xxx河中游,隶属于xxx市管辖,矿区东接xx市,西连xx区,南xx木,北隔xx河与xx相望。矿区交通便利,国防公路xx线在矿区北部通过,xx铁路在矿区中部穿过。xx火车站东距xx市18公里,向西至xx64公里。向东经xx市可达加格达奇、齐齐哈尔、哈尔滨、沈阳、北京以及全国各地。向西经xx区可到我国边陲重镇满洲里市。一矿则位于大雁矿区的东部,其地理坐标为东经:120°30′56″-120°37′18″,北纬49°13′11″-49°15′00″

一矿井田范围:东起F2断层及煤层基底;西至第17勘探线;南起各煤层露头及F5断层为界;北至xx线铁路煤柱。井田走向近似东西,倾斜方向近似南北,面积9.8998平方公里。

第二节 东四采区位置、范围、四邻关系、地表情况及已有勘探钻孔的情况

1、位置:东四采区位于一矿井田内F3断层以东第1—9勘探线之间。

2、范围:该采区南起各煤层露头及煤系基底,东北及北部为F2断层;西部为F3断层。该采区平均走向长2.97km,平均倾向宽0.58km,面积1.72km2。

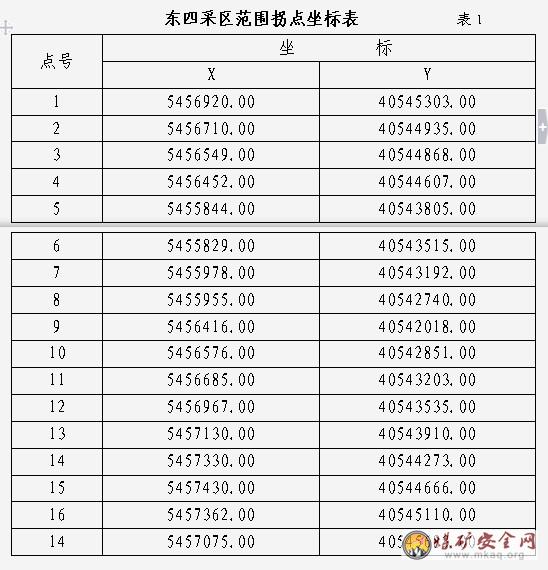

东四采区范围拐点坐标见表1:

3、四邻关系:

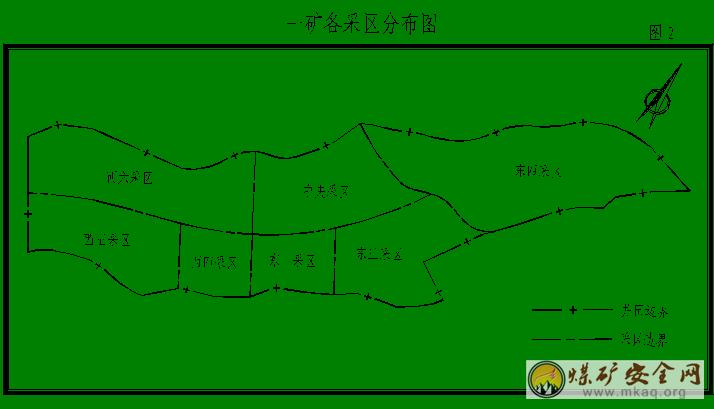

一矿东四采区南部隔F3断层与牙克石兴隆沟煤矿(开采F3—F7之间的33、36煤层)相邻;东北及北部与F2断层接壤;西部隔F3及F7断层邻近矿建雁东井(曾开采27、28、30煤层)及其以西的一矿东三及中央采区(附一矿各采区关系图2)。

4、地表情况:

采区对应地表标高变化于+672—+701米之间,地貌单元属山地、丘陵类型。地表有部分耕地,东部(3线以东)有松林及北部有开采16、17煤层的报废小井(老振兴小井、综合公司小井、五农场小井、镇砖厂小井、一矿小井、红旗一井、一矿二井),井筒均已封填,具体位置详见“东四采区井上下对照图”。

该采区地表自第7勘探线以东均属牙克石市地界。

5、以往勘探情况:

矿区钻探工程先后分为五个时期进行施工:

第一个时期:1957年~1961年间,由内蒙古一四七地质队进行精查勘探,当时在本区内一共打了95个钻孔,共进尺15651.03米,这95个钻孔累计见可采煤层点255个。钻孔施工完毕后用水泥砂浆封闭的为65个,用黄土封闭的18个,未封闭12个。

第二个时期:1970年~1973年间,原大雁矿务局地质队进行生产补勘,当时该队在本区一共打了9个钻孔,总进尺2310.20米,累计见可采煤层点52个,这9个钻孔均用黄土封闭。

第三个时期:1973~1975年间,由一O九地质队进行精查补充勘探,当时该队在本区一共打了79个钻孔,总进尺23044.32米,其中无芯钻进51个钻孔,工程量14566.38米。这79个钻孔,累计见可采煤层点244个。钻孔施工完毕后除5个未见煤孔未予封闭外,其余74个钻孔均用砂浆法予以封闭。

第四个时期:1976~1998年间,原大雁矿务局地质队进行补充地质勘探,先后共完成钻孔42个,总进尺7684.49米,其中有23个孔进行了测井,有15个钻孔进行了质量评级。

第五个时期:1999~2003年间,大雁矿务局地质勘探公司施工补勘钻孔1个,总进尺384.58米,见煤20层。

6、东四采区勘探钻孔情况:

东四采区共完成钻孔23个,工程量为4972.32米,该采区平均钻孔密度为13.37个/Km2,控制程度较高。(附东四采区钻孔情况一览表2)

东四采区钻孔情况一览表

第二章 相邻采区实见地质、水文地质情况概述

东四采区西部为东三采区及中央采区,东三采区根据实际开采揭露构造比较复杂。根据黑龙江省地质物测队于二○○二年十月对第一煤矿中央采区进行了三维地震勘探,对区内原勘探资料中的F3、F7、F8边界断层进行了修改,并新发现断层10条,即:DF01、DF02、DF03、DF04、DF05、DF06、DF07、DF11、DF12、DF13,所以中央采区地质构造也较为复杂(该采区正在开拓,未进行开采)。

第一煤矿建矿以来未曾有过突水现象,但是涌、淋、滴水现象常有发生,其中,西四采区在27、28号煤层工作面掘进时,淋、滴水地段较多,淋水面积较大,特别在西四采区三段27号煤层工作面回采时涌水量最大,西四采区最大涌水量为161m3/h;

西六采区在西翼一段27号煤层工作面掘进及回采时未有淋、滴水现象,在东翼一段27号煤层工作面掘进时也未有淋、滴水现象,而在工作面回采推进36米时前顺槽开始大面积出水,水量为35.1 m3/h,随着工作面的不断推进,老顶的破坏,水量不断增加,最大水量为165 m3/h,由于西四502石门的形成,将有一定量的水补给西六采区,西六采区最大涌水量为176 m3/h;

在掘进、回采东二采区三段28号煤层及东三采区二段25号煤层时淋、滴水现象常有发生,而在掘进、回采其它煤层时淋、滴水现象较少,通过对东二、东三采区涌水量的观测,两采区的最大涌水量为80.7 m3/h,正常涌水量为30.6 m3/h。

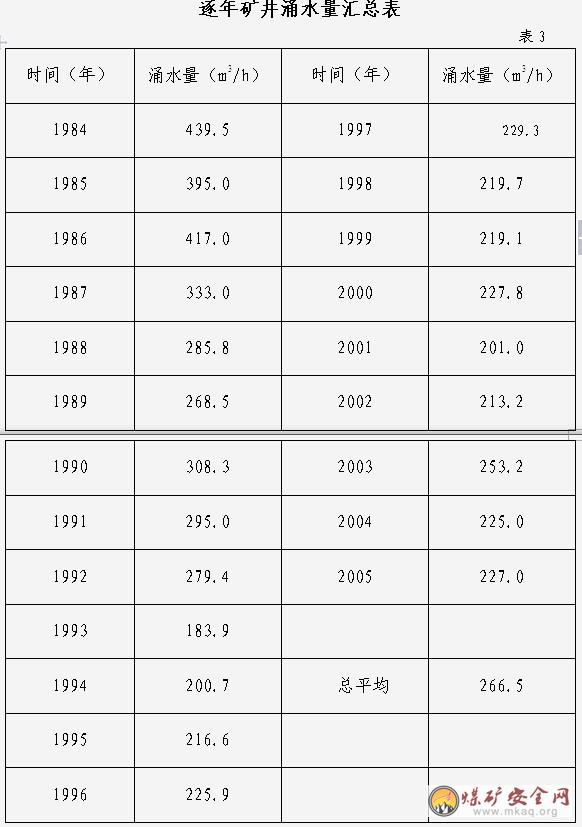

根据矿井涌水量的观测,最大涌水量为439.5 m3/h,最小涌水量为183.9 m3/h,平均涌水量为266.5 m3/h。

附:逐年矿井涌水量汇总表3:

第三章 矿区地质情况

第一节 区域地质概况

xx煤田位于新华夏系第三隆起带,即大兴安岭隆起带的西坡,第三沉降带的东缘。在海拉尔盆地的五九-南屯凹陷中段。大雁煤田为一向斜构造,即大雁-扎尼河向斜,向斜轴的方向为N40°-80°E,倾向北西,倾角15°-30°。向斜的浅部比较陡,一般倾角在15°-20°,中部略缓,深部平缓,呈一向北西倾斜而为断裂F1和F2所破坏的单斜构造。

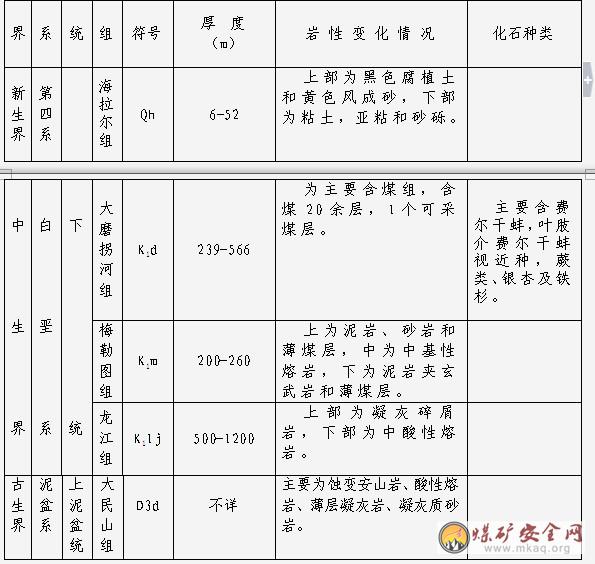

一、地层

区内出露地层主要为古生界泥盆系上统大民山组(D2d)的蚀变安山岩、酸性熔岩、薄层凝灰岩、凝灰质砂砾岩;中生界白垩系下统龙江组(K1l)的下部中酸性熔岩段、上部凝灰碎屑岩段,梅勒图组(K1m)的酸性熔岩和碎屑岩、大磨拐河组(K1d)的凝灰碎屑岩、泥岩、砂岩、煤层及伊敏组(K1y)的泥岩、粉砂岩及煤层;新生界第四系(Qh)的松散沉积物。

二、构造

区域内构造以断裂为主,地层基本是单斜状产出。断裂方向以近东西向的走向断裂及南北向断裂为主。区内无岩浆岩侵入。

第二节 采区地质情况

根据勘探资料东四采区内的地层有中生界白垩系下统梅勒图组的酸性熔岩和碎屑岩,大磨拐河组的凝灰碎屑岩、泥岩、砂岩、煤层;新生界第四系的松散沉积物。该采区内无伊敏组地层。

现将地层由下至上叙述如下:

(一)、白垩系下统梅勒图组(K1m):

本组地层在煤田内大面积出露,是煤系基底,系指广泛发育于大兴安岭各地的以中基性火山岩为主,并含有酸性熔岩和碎屑岩的一套地层,其岩性主要由紫-灰紫色-黑色的拉斑玄武岩,气孔杏仁状玄武岩和安山玄武岩所组成,顶部夹薄层凝灰岩或角砾岩,该地层平行不整合于九峰山组之上,与大磨拐河组呈不整合接触,其厚度在200-260米之间。

(二)、白垩系下统大磨拐河组(K1d):

本组地层全区发育,为本区最有经济价值的含煤地层,根据岩性特征,岩石组合及含煤情况,可划分为上、中、下三个岩段。

①、下部泥岩段:

本段地层主要由河流、湖泊相含砾泥岩、砾质砂岩、湖泊相泥岩、沼泽相砂岩、泥炭沼泽相煤层所组成,含煤性高,共含煤层四层,即:33、34、35、36号煤层,其中33号煤层为大部分可采;36号煤层为大部分不可采;34、35号煤层为全区不可采。

本含煤段的厚度为24-110米,平均76.6米,其沉积厚度变化较大,系由于沉积基底凸凹不平所致,由下到上分别描述如下:

底部砾岩层:厚度不大、分布不普遍,偶见于个别钻孔之中,岩性为灰白-灰绿色,砾石成份以凝灰岩为主,但夹有玄武岩,砾径在0.02-0.06米之间,分选和磨圆度较差,呈棱角或次棱角状,凝灰质胶结的风化壳残积砾岩层,厚度一般在1-2米之间,与下伏甘河组呈不整合接触。

泥岩砂岩层:位于本段地层的中下部,含35、36号两个煤层,岩性特征为灰-灰白色,块状,层理不发育,泥质和凝灰质胶结,含植物化石碎片的中砂岩、粉砂岩和泥岩。厚度一般在35-45米之间。

含砾粗砂岩层、粉砂岩层:位于本段地层中上部,含33、34号两个煤层,岩性特征为灰-灰白色,砾石成份为凝灰岩块,分选不好,凝灰质胶结的含砾粗砂岩和含炭化植物的粉砂岩,厚度一般在12米之间。

含砾泥岩层:位于本段地层的最上部,与上覆中部含煤岩段为连续沉积,一般多呈灰黑色,灰褐色次之。砾石成份以凝灰岩为主,粉砂岩和玄武岩次之,分选和磨圆度极差,砾径一般在0.045-0.05米,生产实见砾径大者可达2.00米,含砾量约1%左右,由于该岩层特殊,且岩性稳定,因此可以做为全煤层的对比标志。

②、中部含煤岩段:

本段地层为一矿现生产揭露最好的含煤段地层,其主要由河流相砂岩、粉砂岩、沼泽相粉砂岩、泥炭沼泽相煤层和薄层河床砾质砂岩、粗砂岩以及湖泊相泥岩所组成,含煤性高,共含煤层18层,其中30号煤层全区可采;25、 27、28′、 28号煤层为大部分可采;26、31号煤层为大部分不可采;16、17、18、19、20、21、22、23、24、29、32号煤层为全区不可采。该段是本组地层中最具有经济价值的含煤层段,特别是30号煤层发育较好,厚度大、分布面积广,是该区的主采煤层。本段地层的厚度为160-335米,平均厚度275米。

③、上部泥岩段:

本段地层整合接触于中部含煤段之上,是一套深水湖泊相地层,岩性以砂岩为主,夹薄层中、细砂岩。岩性特征为灰-灰白色,泥质和凝灰质胶结,泥岩呈块状。在下部细砂岩中具有因碎屑物质的颜色深浅不同而构成的水平层理,局部含碎屑植物化石,风化后松散易落。因本区构造原因,该地层在走向或倾向上除厚度变化外,其岩性还是相当稳定的,为此可以作为全区地层对比的主要标志。本段地层的厚度为55-124米,平均厚度100米。

大磨拐河组地层最小厚度239米,最大厚度566米,平均厚度447.54米。其含可采和不可采煤层22层,煤层平均总厚度43.49米。大磨拐河组地层含煤系数为9.7%。

(三)、第四系海拉尔组(Qh):

本组地层属未胶结的疏松沉积层,由上部腐植土、风成砂、下部砾石、粘土和亚粘土组成,最小厚度6.00米,最大厚度52.00米,平均厚度26.00米,与下伏大磨拐河组呈不整合接触。本采区地层见表4:

采区地层一览表 表4

第四章 地质构造情况

第一节 区域地质构造

一矿位于xx煤田的东部,根据xx地质队精查及矿务局补勘成果,区内经钻探、物探实见证实:共有九条大、中型断层,这些断层分别属于近走向北东东组(F1、F2、F4、F5、F6、F9)和斜交走向北西西组(F3、F7、F8),其力学性质均属张扭性正断层。其中F2、F5为井田边界断层;F1、F4、F6、F9为井田边界外断层;F3、F7、F8为井田内断层(详见一矿构造纲要图3)。

第二节 采区地质构造

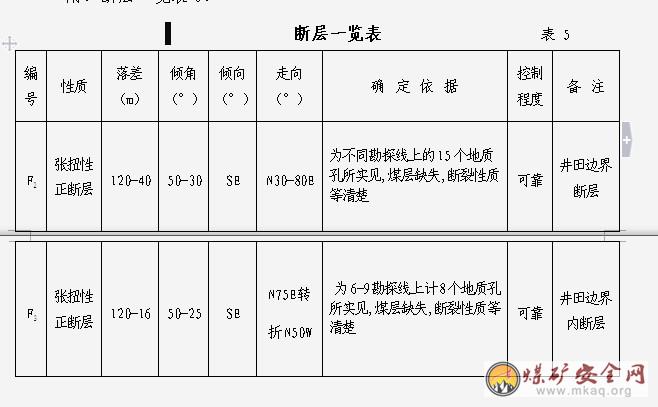

东四采区范围内有F2、F3两条断层,这两条断层均为边界断层,对采区的采掘无影响,但它的伴生或派生小型断层将对采掘有一定的影响,其中F2、F3断裂的产状、垂直断距及有关特征和确定的依据,分别叙述如下

1、F2张扭性断裂:

该断裂大致沿地层走向由东到西横贯全区。全长近10公里,为本区北部自然边界。

走向由第1-2勘探线间的N80°W折转为第2-6勘探线间的N30°E,第6-10勘探线间的N80°E,第10-17勘探线间的N30-45°E的舒缓波状,倾斜较缓,一般呈30°-45°的波状,倾向南东。

其断距分别是:一般在70-100米之间,最小断距40米,最大断距120米。

这条断裂被不同勘探线上的19个钻孔所证实,其断裂的延展方向、断裂性质及对煤层的破坏程度等都是清楚可靠的。

2、F3张扭性断裂:

斜穿于本区东部的第2-10勘探线间,大体呈一向南西突出的弧形,全长3.85公里,走向由第2-6勘探线间的N75°E折转为第6-10勘探线间的N50°W,折转点在第6线上75-32钻孔附近,倾向由SE(第2-6勘探线间)变为SW(第6-10勘探线间)。倾角变化较大,在20°-50°之间。断距是南大北小,由第5勘探线的80米、第6勘探线的120米转至第8勘探线的35米、第4勘探线的16米。

本断裂与其它断裂的关系是:F3是F2的“入”字型分枝;F7是F3的“入”字型分枝。为6-9勘探线上共计8个地质孔所实见,煤层缺失断裂性质等清楚,本断裂的存在性质及其特征可靠。

本区的构造情况有如下特点:

①、本区煤层属近东西走向的狭长地段,煤层倾向变化于320°-350°之间;

②、在F2、F3断层附近可能伴生或派生小型断层或褶曲;

③、本区构造以断裂为主,褶曲构造简单;

④、本区断层有逢断必正的规律;

⑤、本区内无岩浆侵入体、古河床冲刷等情况;

附:断层一览表5:

断层一览表

第五章 煤层及其顶底板情况

本区内煤层及围岩层均属于白垩系下统大磨拐河组中部含煤岩段,煤种牌号为褐煤(HM)。本区内30号煤层为全区发育稳定的可采煤层;16、25、27、28’、28、33号煤层为全区基本发育稳定的大部分可采煤层;26、31、36号煤层为全区大部分不可采煤层; 17、18、19、20、21、22、23、24、29、32、34、35号煤层为全区不可采煤层;

现将各煤层情况分述如下:

16、17号煤层:该两层煤属于一个煤层群。主要赋存于本区中部以北到F2断裂之间地带,东起第5勘探线,西至19线。二者浅部合并,深部分开。16号煤层在本区内最小厚度0.20米,最大3.10米,平均1.57米。沿走向由东向西略有变薄之趋势,一般由三个分层组成。尤以7线发育较好, 为大部分可采煤层。17号煤层变化基本与16号煤层相同。本区域内最小厚度0.26米,最大2.72米,平均1.23米, 在区域内为不可采煤层。

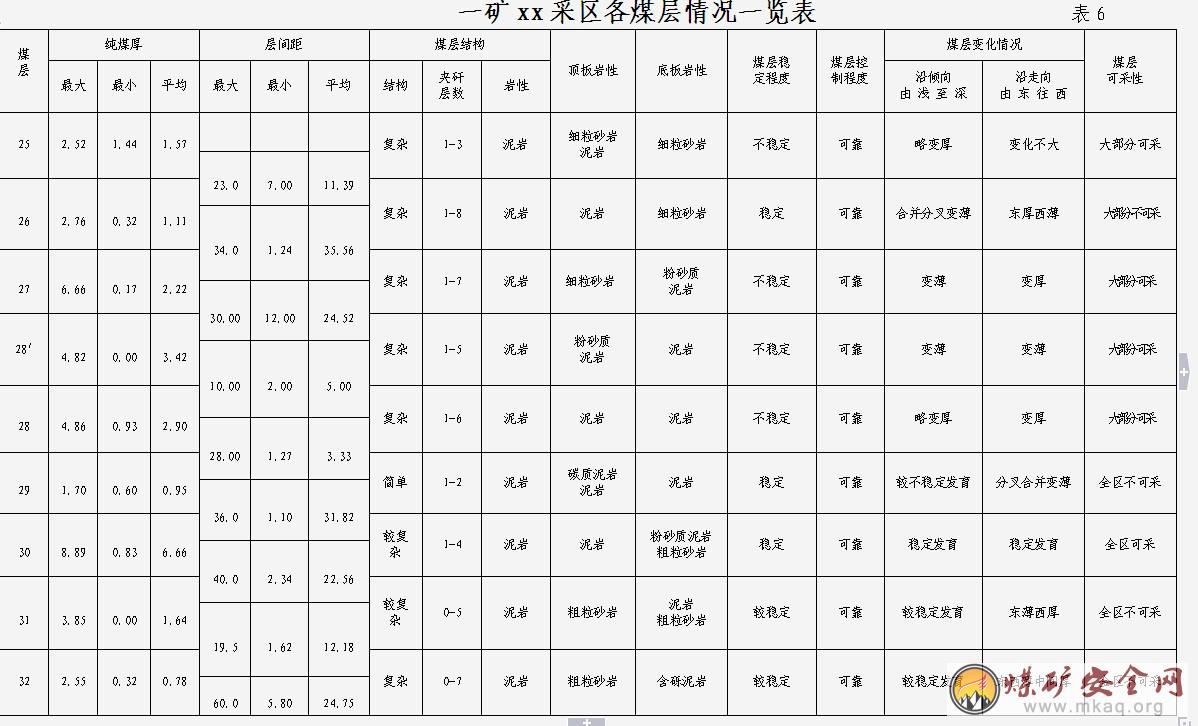

25号煤层:本煤层在该区域内赋存较稳定。在走向上煤厚变化不大,在倾向上深部比浅部略厚,煤层中含有1-3层夹矸,本区域内煤层最小厚度1.44米,最大2.52米,平均1.57米, 其含煤面积为1186521平方米,可采面积为1184664 平方米,该煤层在本区内为大部分可采。

26号煤层主要发育在2-15线间,其中尤以2-6线和11-14线发育较好,13-16线变薄,17线以西尖灭,本区域内煤层厚度变化于0.32-2.76米,平均1.11米, 其含煤面积为1237991平方米,可采面积为559700平方米,该煤层在本区内为大部分不可采。

27号煤层:其结构复杂,一般由1-7个分层组成,向深部分叉略呈马尾状。

该煤层全区发育,尤以6线以东发育最好,沿走向由东至西由分叉到合并,本区域内最小厚度0.17米,最大6.60米,平均2.22米。总的特点是,厚度变化大,结构复杂;本区中西部发育较稳定,而6线以东结构逐渐复杂, 其含煤面积为1338828平方米,可采面积为1046199平方米,该煤层在本区内为大部分可采。

28′号煤层:与28煤层一起组成一个煤层群。主要赋存于2-12线间,尤以浅部、东部(8线以东)发育较好;8-11线深部和12线以西尖灭。本区内最小厚度0.00米,最大4.82米,平均3.42米, 其含煤面积为1338415平方米,可采面积为1103467平方米,该煤层在本区内为大部分可采。

28号煤层:全区发育,尤以9-19线发育最好且结构单一;6-9线发育也比较好,但结构较西部复杂;6线以东变薄。总的特点是沿倾向较稳定,而沿走向变化呈东部薄、西部厚,东部结构复杂,西部简单的特征,本区域内最小厚度0.93米,最大4.86米,平均2.90米, 其含煤面积为1451117平方米,可采面积为790591平方米,该煤层在本区内为大部分可采。

29号煤层:全区发育,尤以10-18线发育最好。一般由1-2个分层组成。15-18线结构单一,向西(19线)变薄。总的特点是,沿倾向变化不大,沿走向由西至东有分叉现象。本区域内最小厚度0.60米,最大1.70米,平均0.95米,含煤面积为1660669平方米,该煤层全区不可采。

30号煤层:是本区发育最好的一层煤。其结构简单,一般仅有1层夹石,且煤层厚度较大。本区域内最小厚度0.83米,最大8.89米,平均6.66米。无论沿倾向或是走向都比较稳定, 其含煤面积为1660669平方米,可采面积为1627239平方米,该煤层全区可采。

31号煤层:其结构较复杂,一般由1-6个分层组成,厚度变化较大,本区域内最小厚度0.00米,最大3.85米,平均1.64米, 其含煤面积为1383004平方米,该煤层全区不可采。

32号煤层:其结构比较复杂,一般由0-9个分层组成,厚度变化较大,其含煤面积为1737549平方米,该煤层在全区内不可采。

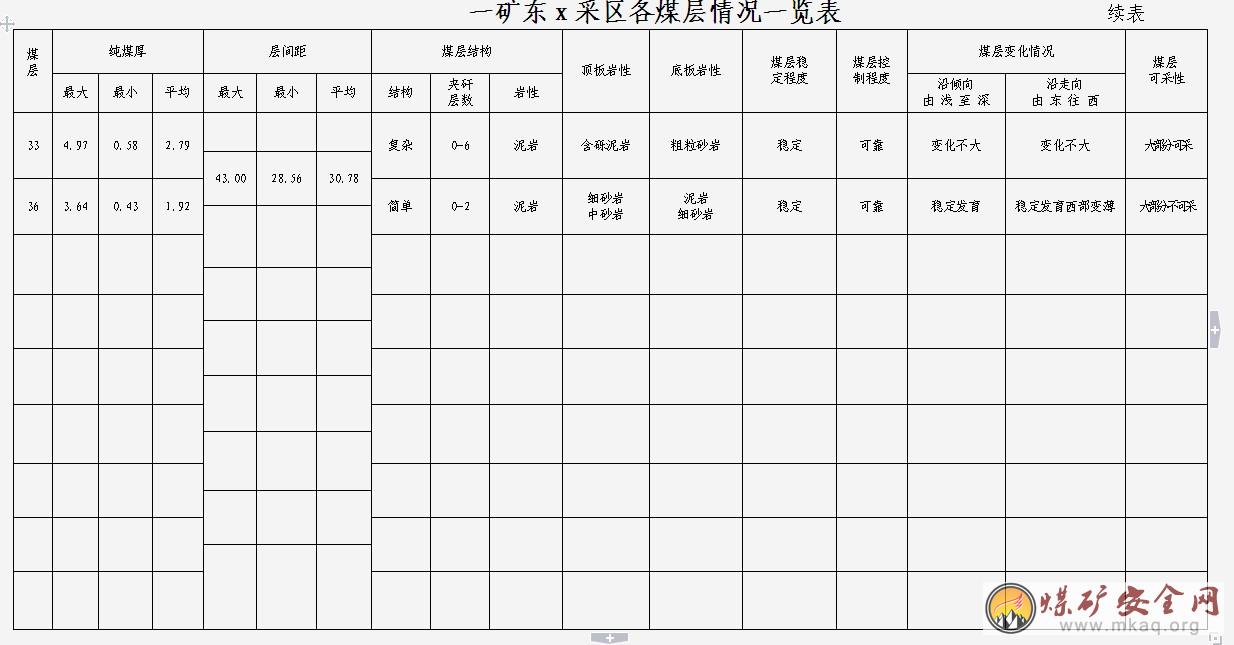

33号煤层:其结构较复杂,一般由1-7个分层组成,本区域内最小厚度0.58米,最大4.97米,平均2.79米, 其含煤面积为1881515平方米,可采面积为1772397平方米,该煤层在本区内为大部分可采。

34、35号煤层:该煤层全区不可采。

36号煤层:主要发育在7-17线间。结构较单一,一般无夹石层(偶尔出现1-2个夹石层)。无论沿倾向或是走向变化都不大。本区域内最小厚度0.60米,最大2.22米,平均1.72米。是本区最下部一层煤, 其含煤面积为336292平方米,可采面积为211758平方米,该煤层在本区内为大部分不可。

上述各煤层的厚度、层间距、结构、顶底板岩性、煤层稳定程度、煤层控制程度、煤层变化情况、可采性等详见一矿东四采区各煤层情况一览表6:

第六章 煤质情况

第一节 煤的物理性质及特征

本区所有煤层其物理性质共性明显,差异不大,一般多为黑褐-黑色,条痕浅褐色-褐色,具有沥青光泽,多属暗淡(或半暗淡)型煤。结构单一或呈条带状,常见条带状结构或木质结构,具层状或块状构造,断口平坦,个别呈参差状断口,外生裂隙发育。硬度在1-3之间(摩氏硬度),具较强韧性,煤的比重1.15-1.84之间,平均1.48-1.66;煤的容重在1.06-1.57之间,平均1.20-1.33。

根据本区各煤层进行磨片镜下鉴定结果表明,本区煤岩组分以凝胶化物质为主,其次是丝质炭化物质,以及含量不高的稳定组分和矿物杂质。矿物以泥质和浸染状粘土为主,石英颗粒次之。

本区煤种为褐煤,煤岩鉴定其变质阶段为0阶段。

第二节 煤的化学性质和工艺性能

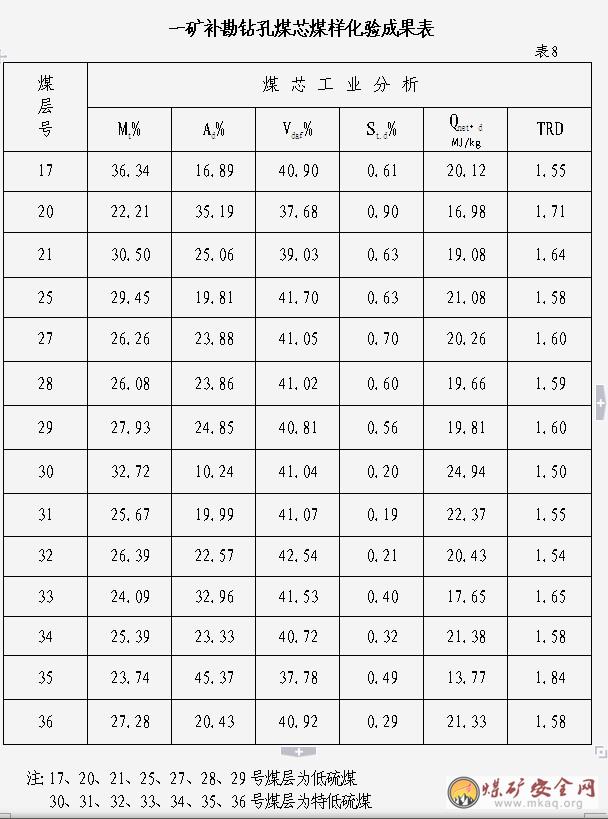

本区各煤层的化学性质比较稳定,根据22个计量煤层的煤芯煤样化验结果,其煤质指标如下:

水分(Wt):2.69% - 20.08%,平均9.57%;

灰分(Ad):7.13% - 49.26%,平均28.2%;

挥发分(Vdaf)39.06% - 53.75%,平均45.30%,属高挥发分。

粘结性:1,属弱粘结性。

本区煤种牌号单一,区内各煤层其坩埚粘结性几乎都是1,煤化程度低,均属褐煤,其中14、15、28´、30号煤层属低灰分煤,20、34号煤层属于高灰分外,其它各煤层均属于中灰分煤。从平面上看,本区内煤层的主要煤质指标灰分产率(Ad)值随深度变化不大,挥发分产率(Vdaf)值随着深度加大而降低的趋势。各煤层含硫量变化不大,均属特低硫。

本区煤的发热量(Qnet.v )平均为22.1MJ/kg,灰分(Ad)平均为28.2%,硫(St.d)平均为0.48%,灰熔点(ST)为1380°,属中灰,特低硫,高熔点煤。适合于火力发电,大型锅炉及民用煤。

附: ①、各煤层灰份级别一览表7;

②、一矿补勘钻孔煤芯煤样化验成果表8;

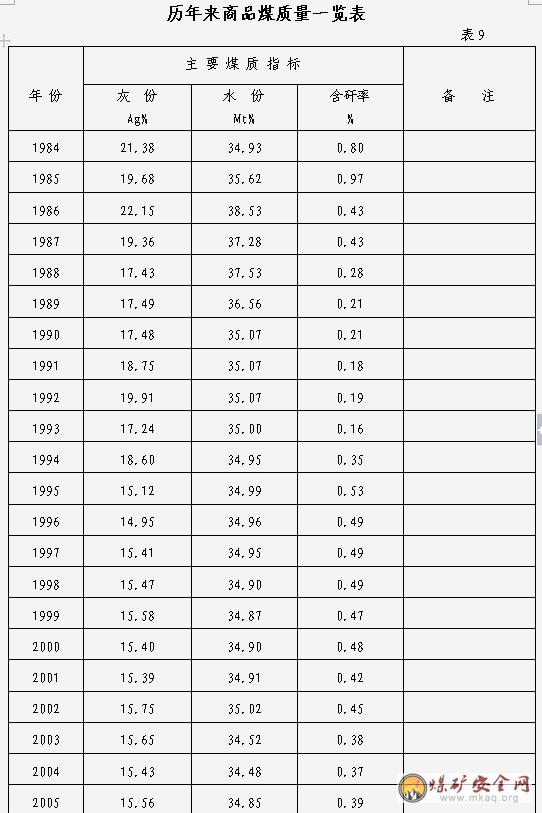

③、历年商品煤质量一览表9;

④、东四采区各煤层灰份、全硫、发热量一览表10

⑤、东四采区30号煤层灰份、全硫、发热量一览表11

各煤层灰份级别一览表

第七章 水文地质情况

第一节 区域水文地质

xx煤田内没有主要河流,一矿井田位于大雁煤田的东南部,胜利河由东南向西北流经一矿井田的西南部后汇入xxx河。

第二节 地表水与地下水的关系

本区含水层以煤系风化裂隙带含水层为主,风化带以下煤系孔隙含水层为辅。本区第四系基本不含水(仅在井田西部砂砾层含水),但却是大气降水渗入煤系地层含水层的良好通道。

地下水有较完整的循环系统,即:补给、径流、排泄过程天然状态下,地下水总的径流方向是由南南东向北北西,也就是由南南东补给,排泄于北北西方向,井田内地下水的水质类型为HCO3-Ca水,矿化度为366-428毫克/立升。

第三节 矿区内含水层及隔水层

本区的含水层可分为如下四类:第四系孔隙含水层、煤系风化裂隙带含水层、煤系内孔隙含水层及煤层裂隙含水层。

1、第四系孔隙含水层:

本区第四系地层全区发育,以不整合接触的方式直接覆盖于煤系地层之上,厚度约为6.8米-16.0米,为多层结构的松散层,以亚粘土、风成砂、粘土层、粉砂、细砂和砂砾层为主。井巷工程证实,井田内大面积的沉积层是透水而非含水的沉积层,是大气降水的良好通道,仅在井田西部第16勘探线以西发育的砂砾层为含水层,静水位标高约为640米-644米,单位涌水量q=0.4升/秒.米,因其面积小、厚度薄,其含水量和供水意义不大,是含水中等偏小的含水层。

2、煤系风化裂隙带含水层:

该含水层分布在第四系覆盖下的煤系风化带内,是本区的主要含水层。在风化带深度内,由于风化作用导致煤层裂隙发育,砂岩疏松孔隙增大,煤层裂隙和砂岩孔隙成了地下水赋存空间和导通渠道,在此深度内的泥岩,由于赋存浅、压力小,受风化作用影响,也失去了隔水作用。经井巷工程实见证明,在煤系风化带内,地下水不是赋存在煤层、砂岩层等单一含水层内,而是赋存于整个风化裂隙带内,如:一矿东二、西四两个采区风井和排矸井是在32煤层底板和28煤层中沿地层倾斜方向掘进的,由于它们的疏干作用,在回采位于风化裂隙范围内一区段的25、27煤层时,发现其含水已被超前疏干。

3、煤系地层内孔隙含水层:

在煤系风化裂隙带以下部分,煤层的围岩可构成承压含水层,其岩性主要由砂岩、砂砾岩组成,裂隙不发育,以孔隙含水为主。在本区内可分为以下几组:26煤层至27煤层间含水组;28煤层至29煤层间含水组;30煤层至32煤层间含水组;含砾泥岩至煤系基底含水组。上述含水组补给来源主要为风化裂隙带含水层。

4、煤层裂隙含水层:

煤系风化带以下煤层裂隙也较为发育,其富水性较强,但与风化裂隙带内含水层相比,其含水量大幅度减少,含水层主要有27、28、29、30、32等煤层含水层组成,其补给主要来源于风化裂隙带含水及煤系内孔隙水。

本区隔水层主要有如下两层:

①、上部泥岩段隔水层:位于16煤层以上的厚层泥岩,厚约125米。

②、32煤层底板隔水层:岩性为含砾泥岩,厚约27.1米。

第四节 水文地质特点

1、本区地下水埋藏较浅,主要以煤层裂隙水为主。

2、煤层中裂隙发育,导水性强。

3、第四系地层有较厚的粘土分布,对大气降水的补给起到一定隔水作用。

4、本区地势较高,第四系地层水量不大,且补给条件较差,易于疏干。

第五节 矿井充水因素

通过对井上下不同时期、不同地点的矿井涌水量分析发现,矿井地下水补给来源有三个:

1、降水补给

雨季期间,地表降雨除部分蒸发外,剩余部分通过四系层而缓慢渗入煤系地层风化带内,天然条件下,渗入的水量小且缓慢,一般需1.5-3个月时间才能补给地下水。但由于一矿井下工作面顶板管理采取自然垮落法,而且为多煤层开采,在井下采动工作面的对应地表形成了面积较大,深度达14米的塌陷坑,坑的边缘发育许多环形裂隙,在雨季,雨水除进入环形裂隙外,大量汇集于坑内而形成了季节性积水坑,这样就加快了渗入的速度,增大了渗入的水量,经井下实际观测,在上覆岩层受破坏的情况下,雨水在20天左右就可补给地下水。

2、含水层的渗入补给

由于本区井田地层为单斜构造,煤系内煤层裂隙及孔隙含水层的导水性能较好,煤系中深部含水层可能接受来源于风化裂隙带含水层水的顺层渗入补给。

3、断层导水

本区断层均为张扭性正断层,断层破碎带不宽,而煤系地层岩石松软具可塑性,断层破碎带常被岩石碎屑所充填,并与断盘紧密接触,因此断层的导水与否要视其被切断的两盘岩性而定。在一矿井田范围内,导水与隔水断层共存而局部导水断层较多,但出水量不大,多为导通砂岩层中的孔隙水。

4、补给关系

降水补给有三种途径:一是通过煤层露头顶部“天窗”即四系层底部缺失粘土的地带补给地下水;二是通过有薄层粘土或砾层地带长期缓慢渗入补给;三是降水形成地表径流补给河床冲积层潜水,而潜水直接渗入到煤层地下水或侧向流入“天窗”归宿于地下。

综合各项因素评价,一矿水文地质类型为:中等.

第六节 采区涌水量预计

东四采区无水文资料也未做过水文地质工程,但本区对应地表西部属沟谷地形,成为东西两侧积水汇集之地,对地下水将形成一定的补给。F2、F3断层及其附近可能伴生或派生小型断层,均可能含、导水。另外,根据本区内的小井实际开采揭露(开采16号煤层),水量较大。

预计本区涌水量为300-350m3/h。

第八章 资源储量估算

第一节 资源储量估算范围

东四采区对11个煤层进行了资源储量的估算(即:25、26、27、28′、28、29、30、31、32、33、36),其范围:南起各煤层露头;东北及北部为F2断层;西部为F3断层。深度为+200米水平。

第二节、资源储量估算工业指标

根据《煤、泥炭地质勘查规范》并结合本勘探区实际,确定资源储量估算采用的工业指标如下:

最低可采厚度1.50米;最高可采灰份(Ad)40%。

最高硫分(St.d)3%;最低发热量(Qnet.d)15.7MJ/kg

第三节、资源储量估算边界线确定

1、铁路煤柱:

铁路煤柱按[xx文件规定进行留设。两侧各留50米维护带,并根据岩层移动角,留设各煤层的保护煤柱。

2、断层煤柱:

断层两侧30米地段内为煤层煤柱。

3、风氧化带:

自煤层底板露头内推平距50米作为风氧化带,不算储量。

4、最低可采边界:

采用勘探钻孔的纯煤厚度,用内插法确定出煤层厚度1.50米的位置做为最低可采边界。对于因煤层沉积尖灭或古基底隆起造成的缺失,取见煤钻孔与未见煤钻孔距离的1/2作为零点,用内插法确定可采边界。

第四节、资源储量估算参数确定

1、煤层厚度:

煤层厚度采用原报告中各钻孔综合采用厚度,采用算术平均法求得平均厚度,含有夹矸的煤层采用厚度执行《煤、泥炭地质勘查规范》中的规定。

2、块段面积:

块段面积是采用《AUTOCAD绘图软件》自动计算得出的。

3、容重:

一矿自投产以来未有对各煤层的容重重新测定,根据原报告各煤层的平均容重值见表12:

第五节 矿产资源储量级别确定

根据《煤炭资源地质勘探规范》的规定,结合一矿井田实际情况确定:

①、A级储量:勘探网度在600×400米以内,通过钻孔揭露对煤层的层位、厚度、结构、煤质、煤层产状已经查明,煤层底板等高线已经控制,落差大于30米的断层已经查明,煤层对比可靠。煤质牌号确定,灰分不超过40%。

②、B级储量:勘探网度在1200×800米以内,在A级储量块段的外围不超过A级基本勘探线距1/2的外推部分;通过钻孔揭露对煤层的层位、厚度、结构、煤质、煤层产状已基本查明,煤层底板等高线基本控制,落差大于等于50米的断层已经查明,煤层对比可靠。煤质牌号确定,灰分不超过40%。

③、C级储量:凡不符合A、B两级别储量网度要求但有少量钻孔所控制。在B级储量块段的外围不超过B级基本勘探线距1/2的外推部分。

④、圈定高级储量原则上以钻孔见煤点相连,但考虑生产利用的实际意义,一般以相邻等高线、勘探线为圈定边界,浅部以+500等高线为界,深部以+200等高线为界。对于小而孤立的块段或临近可采边界或大断层两侧30米均不圈定高级储量。

第六节 矿产资源储量估算方法

该区煤层倾角平均16°-20°左右,煤层厚度较为稳定,估算过程中估算方法采用地质块段法,在煤层底板等高线图上分级别、分块段进行估算,其资源储量估算公式为:

Q=S×H×D /cosα

式中 S:为块段面积(m2)

H:煤层平均厚度(m)

D:煤层容重(t/m3)

α:煤层倾角(°)

根据《煤、泥炭地质勘查规范》规定,煤层倾角小于15°时采用水平投影面积进行计算。

第七节 资源储量估算结果

①、能利用储量:3730.7万吨,

A级:1245.2万吨

B级:157.9万吨

A级+B级:1403.1万吨

C级:2327.6万吨

A级+B级+C级:3730.7万吨

其中;F2断层煤柱储量:C级:221.1万吨

F3断层煤柱储量:C级:91.2万吨

②、暂不能利用储量:288.5万吨,

附:1)、东四采区分煤层分水平块段资源储量估算表13;

2)、东四采区F2断层煤柱资源储量估算表14;

3)、东四采区F3断层煤柱资源储量估算表15;

4)、东四采区分煤层分水平资源储量汇总表16;

附储量各种表格32-47页

第九章 针对存在的地质问题,提出注意事项和建议

1、因本区西部及北部赋存F3、F2断层,其附近可能伴生或派生小型断层或褶曲,建议对本区进行三维地震勘探,提高对中小构造的控制程度,保证采掘生产正常进行。

2、本区未进行水文地质勘探工作,为了解和掌握水文地质情况,建议进行水文地质工作。

3、应在井田南部煤层露头接受降水补给地段筑防洪坝,挖防洪沟,使雨季降水补给和春季桃花水能够顺利、通畅地排出井田外。

4、由于本区浅部为煤层露头风化裂隙带,其内可能含水,故在煤层浅部巷道设计时需留有一定尺寸的隔水煤柱。

5、在进行采区规划设计过程中,应增强井下防排水能力,确保采区的正常排水。

6、因本区钻孔稀少,且揭露的煤层结构复杂,所以需进一步补勘,加大钻孔密度,增加煤质化验点,重新核查煤层结构。

7、本区范围内有部分小井开采,小井采空区及废巷内可能存有一定量的积水,在采区设计时应予以考虑,避免在施工时造成突水事故的发生。