煤矿井下紧急避险系统工程设计说明书

一、概 述

重庆市荣昌县双河煤业有限责任公司,位于重庆市荣昌县城南14km,方位角200°,行政区划隶属荣昌县双河镇岚峰村所辖。双河煤业有限有限公司由荣昌县人民政府负责行政管理,荣昌县国土局、荣昌县煤炭管理局.安全生产监督管理局负责行业管理。

重庆市永荣双河煤业有限责任公司采用斜井开拓,主斜井井口坐标为:X=3240365,Y=35557070,Z=+383.2m,倾角25°,长度502m。回风井井口坐标为:X=3240450,Y=35556592,Z=+384.3m,倾角26°,长度220m。

采煤方法为走向长壁式采煤法,回采工艺为放炮落煤,顶板管理采用矸石局部充填采空区和垮落法。主运大巷采用蓄电池机车运输,地面绞车采用2.5米直径双滚提升。可采煤层为3#(火夹子)、4#(双连)、6#(独层子)8#(泡炭)煤层,主采4#、6#煤层,3#、8#煤层为局部可采层暂未开采。现开采范围+175米至-200米水平。2010年矿井保有煤炭资源储量320万吨,可采储量为119.3万吨。

为贯彻落实《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》(国发〔2010〕23号)精神以及《关于建设完善煤矿井下安全避险“六大系统”的通知》(安监总煤装〔2010〕146号)要求,有序推进我矿井下紧急避险系统的建设和完善,进一步提高我矿井的抗风险、抗灾害能力和遇到突发事件时的应急处置能力以及广大职工的应急避灾、自救、互救能力,保证我矿安全生产,根据《煤矿井下紧急避险系统管理建设暂行规定》(安监总煤装〔2011〕15号)和重庆煤矿安全监察局、重庆市煤炭工业管理局《重庆市煤矿井下固定式避难硐室技术要求》(渝煤监计装〔2010〕第359号),结合我矿实际,我矿组织有关专业技术人员对井下紧急避险系统进行设计。

二、有关要求

煤矿井下紧急避险系统是在煤矿发生紧急情况下,为遇险人员安全避险提供安全保障的设施、设备、措施组成的有机整体。紧急避险系统建设包括为入井人员提供自救器、建设紧急避险设施、合理设置避灾路线、科学制定应急预案等。

井下紧急避险系统应与矿井安全监测监控、人员定位、压风自救、供水施救、通讯联络等系统有机联系,形成井下整体安全避险系统。矿井安全监测监控系统应对紧急避险设施的环境参数进行监测。矿井人员定位系统应能实时监测井下人员分布和进出紧急避险设施的情况。矿井压风自救系统应能为紧急避险设施供给足量压气。矿井供水施救系统应能在紧急情况下为避险人员供水,并为在紧急情况下输送液态营养物质创造条件。矿井通讯联络系统应延伸至井下紧急避险设施,紧急避险设施内应设置直通矿调度室的电话。

紧急避险设施的设置要与矿井避灾路线相结合,紧急避险设施应有清晰、醒目的标示。矿井避灾路线图中应有明确标注紧急避险设施的位置和规格、种类,井巷中应有紧急避险设施方位的明显标示,以方便灾变时遇险人员迅速到达紧急避险设施。

紧急避险系统应随井下采掘系统的变化及时调整和补充完善,包括紧急避险设施、配套系统、避灾路线和应急预案等

三、编制依据

⑵《煤炭工业小型矿井设计规范》(建设部GB50399-2006)。

⑶重庆煤矿安全监察局、重庆市煤炭工业管理局《重庆市煤矿井下固定式避难硐室技术要求》和《重庆市煤矿井下固定式避难硐室验收标准及评分办法》(渝煤监技装〔2010〕359号)

⑷重庆煤矿安全监察局、重庆市煤炭工业管理局《关于进一步加快煤矿井下安全避险“六大系统”建设完善工作的通知》(渝煤监办[2011]163号)。

⑸国家安全监管总局 国家煤矿安监局关于印发《煤矿井下安全避险“六大系统”建设完善基本规范(试行)》的通知(安监总煤装[2011]33号)。

⑹《煤矿井下安全避险“六大系统”建设完善基本规范(试行)》。

⑺《煤矿井下紧急避险系统建设管理暂行规定》(安监总煤装[2011]15号)。

⑻《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》(AQ1029-2007)。

⑼《煤矿安全监控系统通用技术要求》(AQ6201-2006)。

⑽《煤矿井下作业人员管理系统使用与管理规范》(AQ1048-2007)。

⑾《煤矿井下作业人员管理系统通用技术条件》(AQ6210-2007)。

四、矿井基本情况

1、矿井位置及交通

重庆市永荣双河煤业有限责任公司位于重庆市荣昌县城南14km,方位角200°,行政区划隶属荣昌县双河镇岚峰村所辖。矿井主井坐标X=3240456 ,Y=35557062,主井口高程Z=+383.198m。

区内交通方便,井口有轻便电机车道3km直达双河煤仓,经过11km铁路运至成渝铁路广顺车站;矿区内另有14km公路与成渝公路相接,东至永川、重庆,西至隆昌、成都,交通较为方便。

2、自然地理

矿区位于古佛山背斜北东倾没端,地貌受构造和岩性控制,属构造剥蚀、侵蚀的丘陵地貌。区内地势东南高、西北低,起伏不大。最高点位于矿区东南侧中峰寺,标高+507.90m,最低处在矿区西侧双河镇一带+317.6m,相对高差190.3m。

3.气象、水文

矿区属大陆性亚热带气候,夏季炎热,冬季寒冷。据永川气象站多年的气象观测:区内年平均气温18.2℃,最高气温41.3℃,最低气温-2℃。年降水量754.2~1643.7mm,平均值1106.9mm,最大降雨量1536.4mm,降水量多集中于每年的5~9月,约占全年降水量的79%以上,最大日降水量为263.4mm,最长连续降水日21天(降水量285.2mm),连续无降水日最长为54天。年平均蒸发量1082.3mm,相对湿度平均81%。最大风力9级,最大风速达14~18m/s。

矿区范围内无大的水体和河流,仅有许家沟和铁炉坝两条小溪沟,分别长约4~5公里,稍大的许家沟一般流量为3.6升/秒,最小流量小于1升/秒,最大3612升/秒。

4. 地震

据调查及有关资料显示,荣昌地区近年来频繁发生有感地震,最大震级5.3级,5级以上地震发生过2次,均在震中地区对建筑物造成了不同程度的破坏。根据国家地震局90年版《中国地震烈度区划图》划分,本地区地震基本烈度为Ⅵ度,属一组,设计基本地震加速度值0.05g(g为重力加速度),设防标准应按《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001)和重庆市地震办公室及重庆市城乡建设委员会重地发[1995]7号文和重庆市建委渝发[1995]244号文有关规定执行。

5、扩区范围保护区、“三下”开采对象、地灾情况

矿井位于古佛山背斜北东倾没消失端,矿区呈一向北东倾没的扇形缓倾单斜构造。属低山—丘陵地貌。为农村地带,无森林公园、文物古迹、风景名胜区,不属于国家自然保护区。

该矿开采范围对应地表有零星民居,有二级公路和铁路与外界相连,矿区内无大的水体。

根据调查,矿井开采范围内地面没有深层滑坡、地裂缝、地面沉降、泥石流等不良地质现象的记录。矿井开采影响地面采空区范围内主要为厚层砂岩,开采后诱发不良地质体的可能性小,地面采空区范围内民宅和其它建筑较少。故采动影响地质灾害危险性小。

6、相邻矿井情况

重庆市永荣双河煤业公司东面为荣昌县治安煤矿(相距约3km),西面为原四川省泸州市新民煤矿(已闭坑),北面为荣昌县宝华实业有限公司长山岭煤矿(开采F2下盘煤),南面为荣昌县九井有限责任公司。矿区范围内无矿权纠纷。

7、资源条件

㈠井田及煤系地层

本区地质划分属于杨子区四川盆地分区泸州小区。矿区出露的最老地层为侏罗系下统珍珠冲组紫红色泥岩。其上依次为侏罗系中下统自流井组各段及中侏罗统新田沟组、沙溪庙组。珍珠冲组之下隐伏上三叠统须家河组煤系地层。现由新到老简述如下:

侏罗系中统沙溪庙组(J2s):

分布于矿区南侧外围,为紫红色砂质泥岩、泥岩夹浅灰色细粒砂岩。底部为灰绿色浅灰色巨厚层状细~中粒砂岩;中部夹2~3m富含叶肢介化石的深灰色页岩,是上、下亚组的分界标志,下亚组厚290m左右,上亚组不详。

侏罗系中统新田沟组(J2x):

紫灰、紫红等杂色泥岩为主,具灰绿色斑点,夹细砂岩,全层含钙质重。顶部砂岩中含瓣鳃类化石碎片;中上部偶夹薄层生物介壳灰岩;底部浅灰色细粒石英砂岩。本组厚38~58m。

株罗系中下统自流井组(J1-2z):

大安寨段((J1-2z3)

为暗紫、紫灰、紫红色钙质泥岩,含钙质团块,并夹薄层泥灰岩,含

少量瓣鳃类化石,厚36~50m。

马鞍山段(J1-2z2)

紫红色泥岩、砂质泥岩,夹少量钙质细粒砂岩;底部为深灰色泥岩,富含介形虫及鱼鳞化石:厚154~165。

东岳庙段(J1-2z1)

上部灰色生物泥晶灰岩,含大量介壳化石;底部泥灰色泥岩、泥质粉砂岩,夹浅灰色含瓣鳃碎屑灰岩,厚10~13m。

侏罗系下统珍珠冲组(J1zh):

紫红色泥岩、砂质泥岩,局部为杂色泥岩,具灰绿色斑点及鲕状结构;中下部夹灰色细~中粒砂岩,厚83~116,与下伏三叠系煤系地层呈平行不整合接触。

三叠系上统须家河组(T3xj)

本组地层按其岩性组合共分六段,由下往上一、三、五为砂泥岩含煤段;二、四、六为中粒砂岩层。共总厚560m。本区煤层赋存与第五段,与其相关的为四段和六段。

须家河组第六段(T3xj6)

灰白色中~细粒岩屑石英岩、长石石英岩,中下部夹薄层灰色砂质泥岩及煤线1~2层,砂岩底部常夹煤屑及泥岩、菱铁矿包体,对下伏须家河组五段呈冲刷接触。厚45~58m。

须家河组第五段(T3xj5)

煤系地层,由灰色深灰色泥岩,砂质泥岩、粉砂岩组成,含可采的1层(双连子),局部可采3层(火夹子、泡炭及独层子)。本段总厚71~88m,平均76.5m。

须家河组第四段(T3xj4)

灰及浅灰色厚层状中粒长石石英砂岩,具斜坡状层理,交错层理及平行层理夹少量细~粉砂岩。本段总厚110m。

见插图3:煤系地层综合柱状图。

㈡主要地质构造

矿区构造体系属新华夏系川东褶皱带的西南延伸部分,(即渝西华蓥山帚状构造西南缘古佛山背斜北东端之南东翼。F1及F2两个上冲逆断层纵贯矿区东西,将矿区分为F2断层上、下两盘,下盘煤已开采报废,目前开采F2断层上盘煤。上盘属一缓倾单斜构造,走向北东65~70º。倾向南东,倾角30~11 º,一般浅部陡深部缓,东段陡西段缓。

区内断层交发育,除将矿区分为上下两盘的F2大断层外,在上盘还伴生较多的大体沿走向错断煤层的中小断层。由于断层的牵引使断层附近煤层直立或变陡,走向转弯,给煤层开采工作面布置带来不利影响。特别在F2大断层附近,中小断层较多,使上盘+175m水平以上浅部煤层至今尚未开采,对+175m水平以下影响较大的由F5~F8及F10五条中小断层,现将F2上盘主要断层列表于下:

F10反向逆断层:由井田东侧韦家沟煤矿(在该矿区称F1)经Ⅰ号线进入本井后称F10。1965年详终勘探时只勘探±0m以上,因此没有通过±0m以下作图分析,问题没有暴露出来,而误判为同向逆断层。矿井延深勘探时通过对±0m以下深部研究,发现五十年代施工的29号钻孔在井深448m(标高-89.53m)所见断层应为F10断层,而且是反向逆断层。其落差由东部Ⅰ号线的88m往西到29号孔减为30m,继往西侧插入双连子煤层0四二采区下部(巷道以证实)并继续向西侧深部伸入-200m以下

综上所述,矿井地质构造应属于较复杂类型。

㈢煤层赋存条件

⑴含煤地层

矿区煤系地层属于三叠系上统须家河第五段(T3xj5),平均厚度76.5m,原最终详查勘探报告按沉积旋回共分五个带。

第一带:属煤组最下一个带,底部常为细砂岩或粉砂岩,波状层理发育,层面含大量云母碎片,由下而上逐渐变细,泥质增加变为灰黑色泥质岩石,并过度为清晰的水平层理。其上依序沉积了底炭、八号煤层(泡炭)、背影炭、龙骨炭等煤线及极薄煤层,其中八号煤层(泡炭)局部可采。本带总厚一般22m。

第二带:灰及深灰、灰黑色粉砂岩、砂质泥岩及泥岩互层,底部为粉砂岩或细砂岩;上部为砂质泥岩为主,依序沉积了七号煤层(无名炭)、夹子炭,顶部为六号煤层(独层子)。本带厚度较稳定一般21m左右。

第三带:底部为一层1m左右的粉砂岩或细砂岩,具断续波状层理,致密坚硬,常对下部六号煤层形成轻微冲刷;上部则由粉砂岩、泥岩、煤层等组成,以两次次级韵律出现,五号煤层(铁炭)位于中部,顶部含较多的完整植物化石。薄煤线假双连位于其顶部。本带厚15m左右。

第四带:下部为粉砂岩或细砂岩;上部以深灰色泥质岩为主,夹四号煤层(双连子),三号煤层(火夹子)。煤层顶板中含完整植物叶片化石一那托斯特网叶蕨、蟹形新芦木、肢脉蕨、带羊齿等。全带厚14m左右。

第五带:灰色粉砂岩为主,夹细~中粒砂岩及砂质泥岩。当下部为细~中粒砂岩时,常见底部冲刷现象,有时冲掉三号煤层。本带厚度变化较大,厚1~12m,一般4.5m。

⑵各煤层特征

三号煤层(火夹子)

位于含煤段顶部,为复杂结构煤层,常含夹石1~2层。上分层煤厚0.22~0.48m,平均0.39m;下分层煤厚0.02~0.25m,平均0.14m;夹石为泥岩厚0~0.31m,平均0.15m。纯煤平均厚0.38m。

四号煤层(双连子)

位于含煤上部,是本区主采煤层,煤层中常含夹石1~2层,上煤分层0.14~0.77m,平均0.39m;下煤分层0.09~0.45m,平均0.26m;夹石厚0.08~0.53m,平均0.21m,纯煤厚平均0.62m,煤层倾角11~30°。本煤层全区基本可采,属较稳定煤层。

六号煤层(独层子)

位于含煤段中部,为局部可采煤层,单一结构。煤层在矿井西段稍厚且较稳定,煤厚0.36~0.47m,一般0.42m;矿井东段煤层稍薄且不稳定,煤厚0.21~0.46m,一般0.38m。煤层倾角11~30°。

八号煤层(泡炭)

位于含煤段下部,煤厚0.17~0.56m,平均0.38m,属单一煤层局部含夹矸。

⑶煤质特征

三号煤层(火夹子)

黑色、条痕黑褐色,弱玻璃光泽,参差状及阶梯状断口,半暗型煤,含黄铁矿结核。上分层属半亮~半暗型,主要由亮煤和暗煤组成,夹少量线理状或透镜状镜煤;下分层为半亮型,由亮煤和暗煤的宽条带相间组成,偶见丝炭透镜体。

四号煤层(双连子)

黑色、条痕黑褐色,玻璃光泽,断口参差状、阶梯状,半亮~半暗型煤,外生裂隙中常被方解石充填,含黄铁矿结核。上部为半暗型,由亮煤和暗煤的宽条带相间组成,夹少量线理状镜煤;中部为光亮型,由亮煤与镜煤组成,以亮煤为主,光泽较强;下部为暗淡型,以暗煤为主,偶见线理状或透镜状镜煤。

六号煤层(独层子)

八号煤层(泡炭)

黑色、条痕褐黑,玻璃光泽,阶梯状断口,常分为上下两个煤分层。上分层为半亮型煤,硬度小,脆性大,内生裂隙发育,条带结构,以亮煤为主夹暗煤条带及线理状镜煤,有时可见黄铁矿结核;下分层为亮煤中夹暗煤条带,暗煤较上分层多,为半亮~半暗型煤,硬度、比重较上分层大,不易破碎。

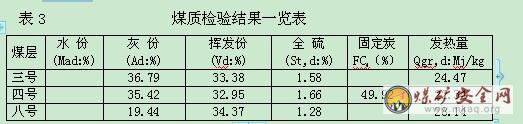

⑷煤质

根据煤炭质量分级国家标准GB/T15224.1—2004,矿井三个主要煤层中,泡炭煤层属中灰、中硫、高热值1/3焦煤;双连煤层属高灰、低硫、低热值1/3焦煤;火夹煤层属高灰、中高硫、中热值1/3焦煤。其理论精煤回收率:泡炭属良等,双连属低等,火夹属低等。

⑶煤的工业用途

各煤层均属1/3焦煤。其中泡炭煤层和双连煤层可作为炼焦配煤,火夹煤层煤质较差,主要用作动力煤和热电厂发电。

(四)水文地质条件

(1)地表水

矿区南侧边缘有牛罗河小溪,沿新田沟地层顺走向流出矿区,距下面煤层420m以上,中间多以砂泥质岩层阻隔,因而对矿区没有充水影响。矿区北侧外围有南风坳水库,对矿井无充水影响,但可以用作业用水源。

(2)断层水

F-断层:V II 3号钻孔混合抽水单位流量0.00128L/s·m,渗透系数0.00302m/日,水源主要来自须4段砂岩,大量钻孔穿过F1断层时水位无明显变化。

F2断层:最终详勘时,VI:号钻孔作抽水试验单位水量0.00248L/s·m,渗透系数0.00079m/日,钻孔穿过断层简易水文无异常,+175m石门穿过断层时,初期有淋水嗣后只有滴水。

F10断层:出露于矿区东侧,未作专门水文工作,钻孔揭露断层时,水文无变化,可视为断层不导水。

综上可以看出:本区三个主要断层,均属压扭性断裂,断层不导水断层含水性极弱,区内各岩组间,以及断层上下盘均无水力联系。

(3)含水层水

区内主要含水层为须家河第六段和须家河第四段砂岩,均隐伏地下,属裂隙充水含水层。其富水性强弱,取决于裂隙发育程度。区内大致是F2上盘比下盘强,东部较西部强,浅部较深部强。

须家河组第四段(T3xj6):位于双连煤层之上5~10m,为中~细粒砂岩裂隙含水层。VII3号钻孔抽水试验单位流量仅0.00316L/s·m,渗透系数0.0160m/日。

(4)隔水层

除上述两个弱含水层外,本区其余均为以泥质岩石夹少量砂岩的岩层、均属隔水层。

(5)矿井充水主要因素

矿井充水主要有三个因素,一是含水层,二是老窖、采空区水,三是断层水。

含水层:前述之须家河组六段、四段长石石英砂岩,含水性弱,为矿井直接充水含水层。含水层对矿井开采有一定影响。

老窖、采空区水:矿井上部有大面积的采空区和矿井西侧有老窖存在,因此采空区、老窖积水是矿井充水因素之一。

断层水:矿井虽有三个断层,均属压扭性断裂,断层带含水性较弱,断层上下盘均无水力联系,对矿井开采影响不大。

大气降水:大气降水是矿井充水的补给条件,它通过采空区塌陷裂隙渗入矿井,雨季矿井涌水量有所增大,地表水对矿井充水影响不大。

根据矿井实测,目前矿井最大涌水量80m3/h,正常涌水量65m3/h。综上所述,矿井水文地质条件简单。

(6)矿井涌水量

根据矿井历年观测资料,矿井最大涌水量达50m3/h,正常涌水量30m3/h,矿井开采后期预测正常涌水量为40m3/h,最大涌水量为65m3/h。

综上所述,该矿井水文地质条件为简单类型。

(五)其它开采技术条件

⑴瓦斯

根据重庆市经济委员会《关于荣昌县煤矿2010年度矿井瓦斯等级鉴定结果的批复》(渝煤监管[2011]44号),该矿为高瓦斯矿井。

⑵煤尘爆炸危险性

2004年8月经煤炭科学研究总院重庆分院对矿井所采双连子、独层子煤层取样作鉴定,鉴定结果两层煤的煤尘均有爆炸危险性。

(3)煤的自燃倾向性

2004年8月经煤炭科学研究总院重庆分院对矿井所采独层子煤层取样作鉴定,煤层自燃发火倾向性为III类。

(六)煤层顶、底板条件

1、四号(双连子)煤层:顶板主要为泥岩、砂质泥岩,其上3~5m为火夹子煤层。顶板岩层较软,顶板压力大,属不稳定顶板。底板为泥岩、砂质泥岩,较稳定。

2、六号(独层子)煤层:直接顶为粉砂岩、细砂岩,较稳定,底板为泥岩、砂质泥岩,较稳定。

(七)其他自然灾害条件

从地质资料及矿井多年开采情况看,矿井无冲击地压及地热危害,根据当地资料统计情况,矿区基本无雪灾、冰雹、雷击等自燃灾害。

五、矿井规模与服务年限

1、井田范围

根据2006年9月重庆市国土房管局颁发的采矿许可证核定的矿区范围,矿区由11个拐点(拐点坐标详见下表2)圈闭,矿区西南以关斗山为界,东面以八角庙为界,浅部以+175m标高为界,深部以-200m为界,矿区走向长4.00km,倾向宽1.412km,开采F2断层上盘+175~-200m双连煤层和+175~±0m独层子煤层,矿区面积5.7198K㎡。

表2 双河煤业有限责任公司矿区范围拐点坐标

拐点号XY拐点号XY

13237370355556007323980035557120

23238520355547358323980035557155

33239455355565009323960035557590

432395453555694010324014535558590

532405003555694511323896035559050

6324050035557125

开采标高:+175~-200m。开采双连子和独层子煤层。

2、矿井资源/储量计算

截止到2010年底剩余矿井保有地质储量为320万吨左右,可采储量为119.3万吨左右。

3.矿井生产能力及服务年限

矿井生产能力最初设计能力21万吨/年,正式投产调整为21万吨/年,2005年10月核定生产能力为21万吨/年。矿井服务年限为6年左右。

六、矿井目前生产现状

1、矿井开拓开采情况

1、矿井开拓方式

矿井采用斜井开拓。主斜井井口坐标为:X=3240365,Y=35557070,Z=+383.2m,倾角25°,长度502m。回风井井口坐标为:X=3240450,Y=35556592,Z=+384.3m,倾角26°,长度220m。

2、水平划分

该矿井划分为二个水平,即+175~±0m划分为一水平,±0~-200m划分为二水平。

3、采区划分

矿井开采煤层走向长4.05km,根据矿井开采现状,+175~±0m标高一水平以暗斜井提升上山为界,东翼划为两个采区,西翼划为三个采区,±0~- - 200m标高二水平东部、西部各划为一个采区,共划分七个采区。

4、开采顺序

采区的开采顺序为前进式,由井筒向两翼连续推进,直至井田边界。根据矿区各煤层赋存条件和顶板维护,即先开采上部煤层,后采下部煤层。

5、落煤工艺

采煤方法:工作面采用长璧式采煤法,后退式开采;工作面落煤方式采用放炮落煤。

采煤工作面顶板管理:工作面采用急增阻式金属摩擦支柱支护,柱、排距为0.8m×0.8m;矸石条带充填法和局部跨落法管理顶板。工作面运输巷、回风巷采用金属支架梯形棚支护。

二、通风系统

该矿通风方式为中央分列式通风,通风方法为机械抽出式通风。新鲜风流由明斜井和行人斜井进入,经+175水平井底车场过、暗副斜井→±0m水平井底车场→±0m水平东(西)运输大巷→采区石门→采区提升下山→区段运输平巷→回采工作面回风平巷→回风下山→±0~+175m标高回风暗斜井→175m总回风大巷→回风斜井→地面。

矿井在地面主要通风机房安装有两台ZK58-NO.24矿用轴流式通风机,配套电机功率为240Kw,电压6Kv,额定风量5720m³/min,风压2940Pa.风机各种附属设施齐全完善。

三、运输、提升系统

矿井采用斜井开拓方式,多级提升。

主斜井安装一台2BM2500/1224矿用提升绞车,配套电机功率200Kw,电压6Kv。提升斜坡长502m,坡度25°。每钩提煤6个,提矸4个。

暗斜井安装一台GKT2×2×1-20型矿用提升绞车,配套电机功率155Kw,电压380v.提升斜坡长473m,坡度25°。每钩提煤6个,提矸4个。

044采区绞车房安装一台TSJ-1600/1224型矿用提升绞车,配套电机功率110Kw,电压660v。提升斜坡长400m,坡度16°。每钩提煤、矸均为4个。

主要水平运输大巷采用XKS-8型防爆蓄电池机车运输,每列车牵引30个矿车。在采区运输巷采用CDXT-2.5型防爆蓄电池机车运输,每列车牵引7个矿车。

工作面原煤通过SGWD-22B型刮板输送机运到采区运输巷,通过CDXT-2.5型防爆蓄电池机车牵引到各采区下车场,通过采区绞车提升到上车场,由XKS-8防爆蓄电池机车牵引到暗斜井下车场,通过暗斜井绞车提升至暗斜井上车场,然后再由XKS-8型防爆蓄电池机车迁移到明斜井下车场,通过明斜井绞车提升至明斜井上车场运出地面,在地面通过无极绳迁移到煤仓。

矿井主提升道、主要运输大巷、采区提升道均采用24Kg/m的钢轨,采区运输巷使用15Kg/m的钢轨,轨距600mm,使用U-1t的标准矿车。

四、排水系统

矿井采用斜井开拓方式,多级排水方式。

各采区涌出的积水通过采区水泵排到各采区上车场水沟,通过±0m水平运输大巷水沟流入±0m水仓。通过±0m水泵房排至暗斜井上车场水沟,再通过+175m水平石门水沟流入+175m水平水仓,最后由+175水泵房排至明斜井上车场排出地面。

根据矿井涌水量和目前矿井开采标高为-200m~+175m,各采区水泵选用MD155-30×4型,水泵流量199m³/h,扬程为129.9m,电机功率90Kw。±0m水平泵房安装有三台D85-45×5水泵,配套电机功率为90Kw,额定流量为85m³/h,扬程255m。ø200mm排水管二趟,每趟管路长600m。水仓容积600m³。

+175m水平水泵房安装有二台150D30×9水泵,配套电机功率为180Kw,额定流量为155 m³/h,扬程270m,一台200D43×6水泵,配套电机功率为300Kw,额定流量为288 m³/h,扬程256m。ø200排水管三趟,每趟管路长600m,水仓容积800m³。

五、防尘系统

矿井在地面建有消防、生活水池1个,总容量约200m³。井下设有管径为500mm防尘管路共1500m。

六、矿井供电系统

矿井采用双回路供电,一回路来自国家电网前进站6Kv电源,供电距离4Km,供电线路LGJ-120钢芯铝绞线;另一路来自永荣矿务局自备电厂许家沟变电站6Kv电源,供电距离4Km,供电线路LGJ-120钢芯铝绞线。

矿井在地面工业广场设有变电所一座,安有二台S9-500/6/0.4变压器专供地面生产生活用电。由地面变电所馈出二趟6Kv线路到主要通风机房;有地面变电所馈出二趟6Kv线路到井下+175m水平中央配电所馈出一趟6Kv线路到井下±0m水平中演配电所,从+175m水平中央配电所馈出一趟6Kv线路到井下±0m水平中央变电所,从而构造±0m水平水泵房水泵电源的双回路供电。各采取配电所均由±0m水平中央配电所馈出6Kv电源。

各采区配电所均安装二台变压器,一台供除局部通风机以外的动力设备用电,一台专供局部通风机用电。

七、矿井通讯系统

矿井在地面调度室安装有HJD-80调度总机,井下安装有17台矿用本安型KTH-1型电话。地面各机房硐室安有21台电话。

八、矿井监控系统

矿井现装备KJ90NA系列瓦斯监控系统,配备有大分站4台、中分站(KFD-3)6太、和甲烷传感器(KG9701A)、风速、开停、压力、风门、一氧化碳、馈电等传感器共计76台,按照规定布置在掘进工作面、采掘工作面、总回风巷等地点,矿井有专职人员进行设备的日常管理、检查、维护。

九、矿山救护

根据国家规定和地方实际情况,该矿与重庆天府矿业有限责任公司矿山救护大队签定有《矿山救护服务协议》。

十、工业广场

该矿井口附近布置有工业广场,矿区有公路与外界相通。工业广场内已修建有:变电站、充电房、材料库、机修车间、办公用房、浴室、食堂、宿舍等地面辅助生产系统和生活系统。系统配套、设施较完善,能满足矿井生产需要。

七、井下避险系统设置

按照《煤矿井下紧急避险系统建设管理暂行规定》(以下称《暂行规定》)的要求,所有斜井、平硐暗斜井开拓的高瓦斯和低瓦斯矿井必须在各生产水平井底车场附近建设避难硐室;最远点采掘工作面距离本生产水平避难硐室超过2000m,或在突发紧急情况时,采掘现场作业人员在自救器额定防护时间内靠步行不能安全撤至本生产水平避难硐室的,应在距采掘工作面1000m范围内建设避难硐室或设置可移动式救生舱。本矿根据目前矿井采掘工作面分布情况,决定在矿井±0生产水平东西翼设置三个固定式避难硐室,满足采掘现场作业人员紧急避险要求。

1、固定式避难硐室位置选择

㈠井下作业点分布情况

矿井目前生产区域为东西翼,西翼044下山采区两个工作面、一个掘进碛头, 064下山采区两个采煤工作面、一个掘进碛头,062下山采区一个采煤工作面、一个掘进头;东翼043下山采区两个掘进碛头, 063上山采区一个采煤工作面。

㈡避难硐室选址

根据现场作业人员分布特点,决定在西翼新作一个避难硐室,硐室位于044上车场与044副下山相交处,避难硐室的一端044采区上车差相连接,另一端与044采区副下山相连;距离最近的04416工作面600m,最远掘进碛头为950m。该硐室位于六号煤层底板岩石内,围岩性质均为泥岩、粉砂岩互层。岩石硬度系数为f=3~5。

东翼避难硐室设在041副上山附近,利用041副上山车场石门经改造作为东翼固定式避难硐室, 该硐室距离最近的工作面650m,最远掘进碛头为880m;东翼避难硐室的一端与±0m水平运输大巷相连接,另一端与东翼火夹回风巷相连。避难硐室均位于四号煤层顶板岩石内,围岩性质为砂岩。岩石硬度系数为f=4~7。

㈢地面对应位置

东翼避难硐室对应地面位置是在李家坡附近,对应地面标高+450m左右,地表至井下固定式避难硐室垂深约390m。

西翼避难硐室对应地面位置是在狮子山附近,对应地面标高+320m左右,地表至井下固定式避难硐室垂深约260m。

=78人。

经过以上计算,西翼避难硐室总人数为129.6人,西翼避难硐室总人数为78人,考虑到井下生产人员数量不确定因素,西翼避难硐室总人数按130人进行设计,东翼避难硐室按80人进行设计。

㈡避难硐室各参数确定

⑴硐室规格:

西翼避难硐室围岩为砂岩,岩质较坚硬;东翼避难硐室围岩为泥岩、砂质泥岩,断面均采用矩形,设计硐室净宽2.5m,净高2.3m,净断面积5.75 m2,各避难硐室总长度确定如下:

L=L1+L2+L3+ L4

式中:L----避难硐室总长度;

L1----过渡室长度,根据《暂行规定》过渡室的净面积不小于3m2,取1.5m;

L2----生存室长度,根据《暂行规定》生存室面积要保证每人不低于0.5 m2的有效面积,东、西翼硐室均按两排座布置,西翼硐室长度取43m,总面积107.5m2;东翼硐室长度取26m,总面积65m2;

L3----设备、物资储备室长度,根据避难硐室所需设备、物资数量,西翼避难硐室取3.5m,东翼硐室取2.5m;

L4----集便池,东、西翼硐室均取3m。

将各数据代入以上公式得:西翼硐室总长度L=1.5+43+3.5+3=51m;

东翼硐室总长度L=1.5+26+2.5+3=33m;

同时,避难硐室地面标高高于与硐室外相连巷道底板高程0.2m。

⑵硐室支护和装修

西翼硐室采用锚喷联合支护,锚杆采用Φ18×1800(mm)树脂锚杆,喷射砼厚度不小于100(mm),强度为C20 。锚杆间排距800×800(mm),帮锚间、排距为1.0m,帮锚使用好钢丝绳锚网及自制大托板。

东翼硐室采用一字墙支护,两帮墙体采用条石砌筑,巷顶采用11#矿用工字钢加钢筋砼板支护,矿用工字钢按排距为0.8m架设,上面敷厚×宽×长=50×500×600(mm)钢筋砼板,巷道两帮和顶部空隙之间必采用砂充填饱满。

为缓解受困人员的心理压力,对避难硐室地坪和墙面采用温馨的不燃性材料进行装修,硐室地面采用白色磁砖、墙面采用白色涂料粉面。

3、避难硐室各系统确定

根据《暂行规定》,紧急避险设施应具备安全防护、氧气供给保障、有害气体去除、环境监测、通讯、照明、人员生存保障等基本功能,在无任何外界支持的情况下额定防护时间不低于96个小时,为此本设计按照以上要求对矿井避难硐室内各系统进行设计。

㈠供氧系统

供氧系统分自备氧供氧系统、压风供氧系统、自救器供氧等方式

⑴自备氧供氧量

Q氧=q氧R总T

式中:Q氧----自备供氧量

q氧----每人每分钟所需供氧量,按《暂行规定》不低于0.5升;

R总----避难硐室总人数,西翼130人,东翼80人;

T----额定防护时间,按《暂行规定》不低于96小时;

将各数据代入以上公式中,得到:东翼Q氧=0.5×80×345600

=13824000(升)

=13824000(m3)

西翼Q氧=0.5×130×345600

=22464000(升)

=22464000(m3)

所需供氧量西翼避难硐室为22464000(m3),东翼为13824000(m3)。

⑵压风供氧系统

①压风供氧主管采用直径Φ=100mm的无缝钢管与井下压风系统相联系。在西翼避难硐室内敷设Φ=50mm的支管二至三趟,并配备ZYJ(A)型压风自救器22组(每组供6人使),满足硐室内130人的需要;在东翼避难硐室内敷设Φ=50mm的支管二至三趟,并配备ZYJ(A)型压风自救器14组(每组供6人使),满足硐室内80人的需要。

②压风风量按如下公式确定:

Q风=q风 R总

式中:Q风----避难硐室总供风量

q风----每人每分钟所需供风量,按《暂行规定》不低于0.3m3;

R总----避难硐室总人数,西翼避难硐室为130人,东翼为80人;

将各数据代入以上公式中,得到:西翼Q氧=0.3×130

=39m3/min

东翼Q氧=0.3×80

=24m3/min

每分钟所需供风量西翼避难硐室为3924m3/min,东翼为24m3/min。

③压风管路接入避难硐室后,设置供气总阀门,然后各分管路上还需安装减压、消音、过滤装置和控制阀,保证压风出风压力在0.1~0.3Mpa之间,连续噪声不大于70分贝。

④进入避难硐室的压风管路前20m应采取保护措施,本设计采用埋入巷道底板不小于是0.2m的深度。

⑶自救器供氧

避难硐室内配备压缩氧自救器,西翼避难硐室数量为156台,东翼为96台。

㈡供电系统

避难硐室供电系统分外部电源和内部备用电源。外部电源电压为660V,经稳压降压为127V,内部电源为蓄电池箱。当外部电源被破坏时,动自切换到内部电源,其电源电量满足96个小时需求。

㈢监测监控系统

避难硐室内要配备独立的监测监控仪器。在过渡室内要安设氧气、一氧化碳传感器;在生存室要安设氧气、二氧化碳、一氧化碳、温度等传感器,同时还要配备湿度检测仪,对生存室的温度和湿度进行检测。在避难硐室外需安安设氧气、甲烷、二氧化碳、一氧化碳传感器。各监测监测设备如下表8

表8 避难硐室监测监控设备数量表

㈣人员定位系统

人员定位系统采用重庆煤科院生产的KJ90人员定位管理系统。

㈤供水施救系统

供水主管采用直径Φ=100mm的无缝钢管与井下消防供水系统相联系,供水管路接入避难硐室后,与饮水净化装置相接,在饮水净化装置相接的前后分别设置供水总阀门,分管采用Φ=50mm无缝钢管分二至三路分别接至各压风自救装置处,在各分管出水处安装供水阀门。

⑴供水水量按如下公式确定:

Q水=q水 R总T

式中:Q水----避难硐室总供水量

q水----每人每天所需供水量,按《暂行规定》不低于1.5升;

R总----避难硐室总人数,西翼避难硐室为130人,东翼为80人;

T----额定防护时间,按《暂行规定》不低于96小时、或四昼夜;

将以上各数据代入公式中,得到:Q西=1.5×130×4

=780升

Q东=1.5×80×4

=480升

总的所需供水量为西翼避难硐室780升,东翼480升。

⑵进入避难硐室的供水管路前20m应采取保护措施,本设计采用埋入巷道底板不小于是0.2m的深度。

㈥通信系统

避难硐室内设置直通矿调度室的电话,并安装KTH-8型防爆本安程控电话机一部。

㈦照明系统

西翼避难硐室安装8盏矿用防爆日光灯及50台LED一体式矿灯照明;东翼安装4盏防爆日光灯及30台LED一体式矿等照明。一体式矿灯型号为

㈧视屏系统

硐室内各安设一台红外摄像仪,并与矿的视频监控系统并网。

㈨排污系统

西翼硐室内配备6台吸便器,东翼配备4台吸便器,各安装Φ=100mm单向排气管一趟。

㈩急救系统

硐室内配备正压氧气呼吸器,自动苏生器、急救箱,担架,工具箱等应急自救设备。

4、避难硐室其它所需功能

㈠避难硐室内空气环境质量要求

避难硐室内处理二氧化碳的能力不低于0.5升/分钟.人,处理一氧化碳的能力应保证在20分钟内将一氧化碳浓度由0.04%降到0.0024%以下。在整个额定防护时间内,紧急避险设施内部环境中氧气含量应在18.5%~21.0%之间,二氧化碳浓度不大于1.0%,甲烷浓度不大于1.0%,一氧化碳浓度不大于0.0024%,温度不高于35°,湿度不大于85%,并保证紧急避险设施内始终处于不低于100帕的正压状态。采用高压气瓶供氧系统的应有减压措施,以保证安全使用。

㈡防爆功能

在避难硐室的过渡室前后设两道防爆隔离门,在两道隔离门之间设置一组防火喷淋装置和压缩空气幕。

㈢生存功能

西翼避难硐室配备压缩饼干325kg,饮用水520瓶;东翼硐室配备压缩饼干200kg,饮用水320瓶。

八、避难硐室施工

井下分东西翼避难硐室,西翼避难硐室总工程量为55m,其中硐室通道4m,硐室43m,西翼避难硐室才用旧巷道改造,需要扩巷长度36m ,断面由3.7m2扩大为5.75m2。由于两硐室相离较远,因此,两个硐室各项目工作可同时施工,其施工组织如下:

1、施工一队施工东翼避难硐室,施工二队施工西翼避难硐室,施工内容包括硐室施工、支护、砌隔离墙、砼淌地工作,其中西翼避难硐室施工时间约为35天,东翼避难硐室施工时间约为25天。

2、硐室施工完毕后,建筑队对硐室进行装修,硐室地面装修采用浅色磁砖,硐室墙面采用砂浆抹面,再采用温馨的不燃性材料进行装修,装修需要5天左右。

3、硐室施工完毕后,由机电队负责供风、供水管路、供电、防爆隔离门、压风自救器、单向排气管、通风管、蝶阀安装、电缆敷设等工作,以上工作需要15天左右。

4、以上各设施安装完毕后再由进行监测施、人员定位系统、通信线路、视屏系统等的安装,此项内容需要10天左右。

矿井避难硐室工程施工西翼总的需要时间为65天左右,东翼约55天,最后进行试运行。

九、工程造价

东西翼避难硐室总的工程造价为:180.92万元,其费用概算如下表9:

表9 东西翼避难硐室工程概算表

十、施工技术安全管理措施

1、 施工技术措施

㈠避难硐室防护密闭门采用钢板制作,其厚度不小于10mm,抗冲击压力不低于0.3Mpa,门周采用胶皮衬垫,使其与门框紧密结合,保证足够的气密性。门墙周边掏槽,深度不小于0.2m,墙体采用强度不低于C30的砼浇筑,并与围岩体接实,保证足够的气密性。砼在施工前须按试验室提供的砼配合比先进行试配送检。

㈡ 施工前必须先将施工段四周的松动围岩刁找干净,收净巷道底板的流砂杂物,排干积水。

㈢ 施工工艺:墙体施工按收砂→支护→墙体四周刻槽→浇筑混凝土→质量验收进行施工。

㈣ 施工方法:采用人工风锤密集打眼、人工凿岩刻槽、混凝土浇筑施工方法,严禁采用放炮刻槽。

㈤浇筑混凝土工艺:接拌料→运料→填料→捣实顺序进行,采用由里向外由下往上的方式。

㈥墙体施工须由具有施工经验的施工队伍进行施工。施工完后,应由相应级别的负责人组织验收,并在验收记录上签字认可,并作好各工序的质量验收记录的存档。墙体四周刻槽施工及墙体构筑完毕后,应由煤管局、安监局、设计、矿等有关部门组织验收并由施工单位作出竣工报告。

2 施工安全措施

㈠ 加强矿井通风机通风管理,确保施工作业区内有足够的风量,杜绝微风作业。

㈡局部通风机的安装和使用,严格执行《煤矿安全规程》中的有关规定。

㈢加强矿井瓦斯管理,配齐瓦斯检查人员、严格执行瓦斯检查制度,加强矿井瓦斯检查,发现作业区内瓦斯超限,必须停止作业,进行处理,未处理完毕前,不准从事与处理瓦斯无关的作业。

㈣ 在硐室施工时,其回风将进入到进风流,形成串联通风,因此,在硐室施工的回风一侧需要安装瓦斯传感器,监测回风流中的瓦斯浓度。

㈤在硐室施工的回风一侧需要安装一组喷雾洒水装置,降低回风流中的粉尘浓度。

㈥巷道顶板及两帮管理,严格执行敲帮问顶制度和巡回检查制度,发现危岩及时处理,防止冒顶事故发生。

㈦ 作业区内加强顶板支护,严禁空顶作业。巷道支护采用锚喷支护,临时支护必须紧跟碛头。

㈧检修机电设备时,不准带电作业,同时严格执行谁停电、谁恢复的原则,并挂警示牌确保供用电安全可靠。

㈨ 坚持召开班前会,总结和布置安全注意事项。切实做好现场安全工作,确保施工安全进行。

㈩施工硐室工程的领导、管理人员和全体职工必须严格执行《煤矿安全规程》、作业规程和操作规程,现场管理人员,应加强现场管理,杜绝违章指挥。

(十一) 建立健全避难硐室工程的各项管理制度,层层落实责任,确保该工程安全顺利,保质保量完成任务。

3、管理及培训措施

㈠煤矿企业应建立紧急避险系统管理制度,确定专门机构和人员对紧急险系统进行维护和管理,保证其始终处于正常待用状态。

㈡紧急避险设施内悬挂或张贴简明、易懂的使用说明,指导避险矿工正确使用。

㈢煤矿企业应定期对紧急避险设施及配套设备进行维护和检查,并按说明书要求定期更换部件或设备。

㈣应保证储存的食品、水、药品等始终处于保质期内,外包装应明确标示保质日期和下次更换时间。

每天应对紧急避险设施进行1次巡检,设置巡检牌板,做好巡检记录。煤矿负责人应对紧急避险设施的日常巡检情况进行检查。

每月对配备的高压气瓶进行1次余量检查及系统调试,气瓶内压力低于额定压力的95%时,应及时更换。每3年对高压气瓶进行1次强制性检测,每年对压力表进行1次强制性检验。

每10天应对设备电源进行1次检查和测试。

每年对紧急避险设施进行1次系统性的功能测试,包括气密性、电源、供氧、有害气体处理等。

㈤经检查发现紧急避险设施不能正常使用时,应及时维护处理。采掘区域的紧急避险设施不能正常使用时,应停止采掘作业。

㈥矿井灾害预防与处理计划、重大事故应急预案、采区设计及作业规程中应包含紧急避险系统的相关内容。

㈦应建立紧急避险设施的技术档案,准确记录紧急避险设施设计、安装、使用、维护、配件配品更换等相关信息。

㈧煤矿企业应于每年年底前紧急避险系统建设和运行情况,向县级以上煤矿安全监管部门和驻地煤矿安全监察机构书面报告。

㈨煤矿企业应将了解紧急避险系统、正确使用紧急避险设施作为入井人员安全培训的重要内容,确保所有入井人员熟悉井下紧急避险系统,掌握紧急避险设施的使用方法,具备安全避险基本知识。

对紧急避险系统进行调整后,应及时对相关区域的入井人员进行再培训,确保所有入井人员准确掌握紧急避险系统的实际状况。

㈩煤矿应当每年开展1次紧急避险应急演练,建立应急演练档案,并将应急演练情况书面报告县级以上煤矿安全监管部门和驻地煤矿安全监察机构。

(十一)避难硐室外应设置醒目标志,醒目标志采带反光的荧光材料制作。