碱沟煤矿300万吨年改扩建方案设计(井工及通风部分)

矿井井工及通风部分

第一章 井田概况及地质特征

第一节 井 田 概 况

一、概况

碱沟煤矿1956年前属军区后勤小窑,1956年与其它窑合并,名为农六师农建煤矿总厂二、三分厂,1969年改名农六师第一煤矿二、三分厂,1966进行30万吨/年改扩建设计,因“文革”等原因设计的+616水平直到1982年4月才投产,1975年体制改革转属新疆煤炭厅称东山煤矿三分矿,1979年乌鲁木齐矿务局成立后更名为乌鲁木齐矿务局碱沟煤矿。1983年经自治区人民政府批准将芦草沟煤矿并入碱沟煤矿,核定井型30万吨/年,设计服务年限34年。由于井田内15个小煤矿的掠夺式开采和破坏,报损储量1882.61万吨,只服务了10.5年。1993年由于水平接续紧张,又进行了30万吨/年+556水平的水平延深设计,于1995年10月+556水平试投产,设计服务年限47年,该设计将+556水平运输大巷的电机车运输改为+564水平的皮带运输,同时与主斜井的大倾角运输形成配套,使矿井的运输能力大为提高。 1997年后通过采用先进的采煤方法,合理布置采区,实现了矿井集中生产。1998年又对地面储装运系统进行改造,彻底解决了井下生产能力大,井上储装运能力小的问题。

历经多年的努力,矿井的提升、运输、通风等各大系统大为改善,矿井生产能力提高到75万吨/年,比设计提高了近两倍。1997年矿井生产能力核定为50万吨/年,2005年自治区煤炭工业管理局、国家发改委及国家煤炭工业协会对矿井生产能力进行了核定,确定矿井生产能力为75万吨/年。

二、交通位置

碱沟煤矿位于乌鲁木齐市东北部,距乌鲁木齐市区20km。属乌鲁木齐市东山区管辖。煤矿北距公司总部和216国道8km,有沥青公路相通;矿区铁路专用线至碱沟煤矿,煤矿至兰新线北站38km,交通方便。

三、地形地势

井田地处天山中段北麓的丘陵地带,地势西南高、东北低,地形起伏不大,海拔标高在+740—+860m之间,相对高差50-120m。

四、矿井生产现状

(一)、现开拓方式:

矿井采用一对主副斜井阶段石门方式进行开拓,现有井口数目三个即主斜井、副斜井、立风井,矿井有二个安全出口,即主斜井、副斜井。

(二)、水平划分:

矿井现划分为四个水平,第一水平回风水平标高为+686m,运输水平标高为+616m,目前已基本结束。延深水平标高为+556m,现正在生产。深部有+436水平,+300水平目前均未开采。

(三)、采区划分:

针对碱沟煤矿井田走向长度,工业广场的位置,各煤组煤层赋存的不同特点和小煤窑的开采状况,将井田共划分为六个采区,以工业广场煤柱分界东翼三个采区,西翼三个采区。采区石门间距700米,采区内一、二组煤走向长度从468m到1070m不等视具体情况而定,三、四组煤走向长度从530m到815m不等,根据设计要求和所确定的采煤方法,一、二组煤为单翼采区开采,三、四组煤为双翼采区开采。

(四)现有主要井巷技术特征

1、主斜井:井筒内布置800mm宽大倾角皮带,行人台阶兼检修道。主斜井井口标高+748.9m,井下标高+556m,总斜长490m,倾角25°,采用料石砌壁,井筒掘进断面8.83m2。岩石硬度系数f=4~6。支护厚度250mm。2、副斜井:副斜井井口标高+748.61m,井下标高+556m,斜长459m,倾角25°,采用料石砌壁,井筒掘进断面6.08m2。岩石硬度系数f=4~6。支护厚度250mm。3、立风井:井口标高+755m,井下标高+616m,井深137m,采用料石砌壁,倾角90°,井筒直径为2.8m,井筒掘进断面9.1m2。岩石硬度系数f=4~6。支护厚度300mm。4、+556材料运输石门:掘进断面7.4 m2,采用架棚支护,长度350米, 岩石硬度系数f=4~6。5、+616水平材料运输大巷:掘进断面11.7 m2,采用料石砌壁,长度300米,支护厚度250mm, 岩石硬度系数f=4~6。6、+564水平B3运输大巷:掘进断面6.2 m2,采用架棚支护,长度531米,岩石硬度系数f=2~3。

(五)、现生产系统

(1)、提升系统:

主斜井采用SGD-220型宽800mm的皮带提升,带长1100米,主斜井倾角25°,全长(斜长)540m。副斜井装备一台JK-2/30型绞车提升。

(2)、运输系统:

井下主运输采用胶带运输,辅助运输采用1吨矿车及平板车运输。胶带型号SD80型,带宽800mm。

(3)、排水系统:

矿井采用一级排水方式。均运转正常。+556水泵房安装有3台200D43 * 7型水泵。其中一台工作、一台备用、一台检修。

(4)、通风系统:

矿井采用中央并列式全负压通风,风井装备两台FBDCZNO-20型煤矿地面用防爆抽出式对旋轴流通风机。

(5)、供电系统:

本矿供电电源为苇湖梁电厂,东山矿区35kw的区域变电所引出6kv级供电线路至本矿,总通过能力为4000kw左右。采用双回路供电,电气设备均完好。

矿内部供电系统设有地面变电所,井下中央变电所和采区变电所分别承担地面和井下的电力分配。

(6)、地面生产系统:

原煤经主井斜皮带运到地面落地或卸入煤仓,落地煤再经返煤皮带装仓经火车外运。地面贮煤场能力24万吨。

(六)、现有采煤方法

在一、二组煤B1、B2及B4+6煤层采用综采放顶煤采煤方法,在小槽煤三、四组煤采用巷柱式放顶煤采煤法。

五、井田周边矿井情况

(一)、矿区范围内小窑分布

碱沟煤矿井田范围内共有15个小煤矿,其中地方国营煤矿2个,乡镇煤矿13个,井田主斜井以西分布有7个小煤矿,井田主斜井以东分布有8个小煤矿,这些小煤矿的开采给碱沟煤矿造成了极大的损失,使矿井服务年限大大缩短,造成国有资源的极大浪费和环境污染。

(二)、小煤窑情况概述

1、矿名:乌县四十户乡东村煤矿井口坐标:

X 4860860 Y 29555500 Z +819

开采水平: +650.0 开采煤层: B23-B34

开采时间: 1995年

开采范围: X1 4860790 Y1 29555417

X2 4860890 Y2 29555528

X3 4860766 Y3 29555642

X4 4860667 Y4 29555534

开采情况说明: 该矿井未越界开采,也未超深开采。

2、矿名: 青格达湖乡联营一矿

井口坐标: X 4861215 Y 29555922 Z +814.5

开采水平: +655.7 开采煤层: B23-B34

开采时间: 1985年

开采范围: X1 4861018 YI 29555645

X2 4861338 Y2 29555972

X3 4861217 Y3 29556092

X4 4860897 Y4 29555763

开采情况说明: 该矿井未越界开采,也未超深开采。该矿井现已关闭。

3、矿名: 乌县四十户乡八道湾煤矿

井口坐标: X 4861476 Y 295556194 Z +822

开采水平: +617.5 开采煤层: B23-B34

开采时间: 1984年

开采范围: X1 4861018 YI 29555992

X2 4861552 Y2 29556220

X3 4861424 Y3 29556326

X4 4861242 Y4 29556105

开采情况说明: 该矿井未越界开采,但超深开采,超深开采垂高17.5米。该矿井现已关闭。

4、矿名:乌县地窝堡乡宣仁墩八道湾煤矿

井口坐标: X 4861697 Y 29556439 Z +801.3

开采水平: +613.3 开采煤层: B23-B34

开采时间: 1981年

开采范围: X1 4861572 YI 29556244

X2 4861849 Y2 29556557

X3 4861790 Y3 29556718

X4 4861830 Y4 29556792

X5 4861885 Y5 29556718

X6 4861460 Y6 29556346

开采情况说明: 该矿井未越界开采,也未超深开采。

5、矿名:东山区芦草沟乡农机站井

井口坐标: X 4861862.8 Y 29556660.6 Z +826.5

开采水平: +580.0 开采煤层: B23-B34

开采时间: 1987年

开采范围: X1 4861906 YI 29556556

X2 4862060 Y2 29557005

X3 4862144 Y3 29557069

X4 4861950 Y4 29556845

开采情况说明: 该矿井未越界开采,但超深开采,超深开采垂高54.5米。

6、矿名:建工局三建煤矿主井

井口坐标: X 4860656 Y 29555842 Z +828

开采水平: +514.0 开采煤层: BS1+2-B4-6

开采时间: 1992年

开采范围: X8 4860625 Y8 29555500

X9 4861260 Y9 29556186

X10 4861122 Y10 29556309

X11 4860946 Y11 29556115

X12 4860684 Y12 29556365

X13 4860086 Y13 29555706

X14 4860308 Y14 29555493

X15 4860460 Y15 29555655

开采情况说明: 该矿井未越界开采,也未超深开采。

7、矿名:农六师103团八道湾煤矿新井

井口坐标: X 4861362 Y 29556626 Z +827.5

开采水平: +557.5 开采煤层: BS1+2-B4-6

开采时间:

开采范围: X15 4861283 YI5 29556160

X16 4861758 YI6 29556705

X17 4861577 YI7 29556870

X18 4861482 YI8 29556760

X19 4861279 YI9 29556950

X20 4860721 Y20 29556331

X21 4860946 Y21 29556115

开采情况说明: 该矿井未越界开采,也未超深开采。

8、矿名:乌县安宁渠区第一煤矿主井

井口坐标: X 4862446 Y 29558108 Z +821

开采水平: +522.0 开采煤层: BS1+2-B4-6

开采时间: 1958年

开采范围: X1 4862386 YI 29557891

X2 4862637 Y2 29558208

X3 4862442 Y3 29558365

X4 4862192 Y4 29558050

开采情况说明: 该矿井走向越界开采,但未超深开采。于2002年关闭。

9、矿名: 乌县安宁渠乡二号井

井口坐标: X 4862604 Y 29557878 Z +806.8

开采水平: +610.8 开采煤层: B13-B20

开采时间: 1956年

开采范围: X1 4862688 YI 29557613

X2 4862927 Y2 29557945

X3 4862881 Y3 29557976

X4 4862795 Y4 29557844

X5 4862638 Y5 29557962

X6 4862560 Y6 59557858

X7 4862582 Y7 29557840

X8 4862509 Y8 29557745

开采情况说明:该矿井不但走向越界开采,而且超深开采,超深开采垂高19.2米。该矿井现已关闭。

10、矿名:乌县地窝堡乡煤矿

井口坐标: X 4862767 Y 29558116 Z +807.9

开采水平: +615.5 开采煤层: B14-B20

开采时间: 1956年

开采范围: X1 4862802 YI 29557870

X2 4863151 Y2 29558310

X3 4863089 Y3 29558359

X4 4863004 Y4 29558253

X5 4862935 Y5 29558306

X6 4862878 Y6 29558235

X7 4862815 Y7 29558286

X8 4862606 Y8 29558023

开采情况说明: 该矿井未越界开采,但超深开采,超深开采垂高14.5米。该矿井现已关闭。

11、矿名: 东山区芦草沟乡石仁子村二号井

井口坐标: X 4862611.4 Y 29558109.6 Z +812.8

开采水平: +560.0 开采煤层: B7-B13

开采时间: 1979年

开采范围: X1 4862606 YI 29558002

X2 4862719 Y2 29558154

X3 4862657 Y3 29558201

X4 4862542 Y4 29558050

开采情况说明: 该矿井未越界开采,但超深开采,超深开采垂高70米。主井深220米,走向以主井为界向西70米,向东210米。现已关闭。

12、矿名: 东山区芦草沟乡石仁子村二号副井

井口坐标: X 4862499.9 Y 29557838.5 Z +815.5

开采水平: +557.0 开采煤层: B7-B12

开采时间: 1980年

开采范围: X1 4862496 YI 29557718

X2 4862627 Y2 29557893

X3 4862516 Y3 29557976

X4 4862383 Y4 29557802

开采情况说明: 该矿井未越界开采,但超深开采,超深开采垂高31.5米。现已关闭。已于2000年8月关闭。

13、矿名: 东山区芦草沟乡第二煤矿

井口坐标: X 4862890 Y 29558336 Z +810.6

开采水平: +639.0 开采煤层: B7-B14

开采时间: 1976年

开采范围: X1 4862864 YI 29558246

X2 4863058 Y2 29558523

X3 4862983 Y3 29558574

X4 4862791 Y4 29558299

开采情况说明: 该矿井未越界开采,也未超深开采。该矿井现已关闭。

14、矿名: 东山区芦草沟乡得喜煤矿

井口坐标: X 4863024 Y 29558338 Z +796.9

开采水平: +590.9 开采煤层: B15-B20

开采时间: 1971年

开采范围: X1 4863007 YI 29558275

X2 4863083 Y2 29558393

X3 4863015 Y3 29558435

X4 4862941 Y4 29558320

开采情况说明: 该矿井未越界开采,但超深开采,超深开采垂高39.1米。主井深206米(实测),走向以主井为界向东80米,向西60米,南北宽140米。已于2000年8月关闭。

15、矿名: 东山区芦草沟乡石仁子村4号井

井口坐标: X 4863008 Y 29558075 Z +800

开采水平: +638.7 开采煤层: B30-B34

开采时间: 1972年

开采范围: X1 4862995 YI 29557935

X2 4863138 Y2 29558133

X3 4863050 Y3 29558198

X4 4862906 Y4 29558002

开采情况说明:该矿井未越界开采,也未超深开采。已于2000年8月关闭。

五、水系

与矿井开采初期有关的水系有乌兰木伦河及其支流补连沟、霍吉图沟和黑炭沟、活鸡兔沟、尔林兔沟、呼和乌素沟、石灰沟。属黄河水系,其支流为季节性溪流,个别沟内有地下水以泉水的形成渗出。据陕西省境内的五道恒塔水文站历年观测成果,乌兰木伦河最大径流量为9260m3/s,贫水期流量为3.13m3/s,流速为1.115m3/s。

补连沟位于补连盘区中部,基本为常年溪流,流量随季节和气候而变化。

活鸡兔沟位于上湾盘区南部,黑炭沟横贯上湾盘区中部,基本为常年流水,水量受季节影响变化较大。

六、气象及地震烈度

该区属大陆性气候,年最高温度+38.3℃,最低温度-35.0℃,平均+6.5℃,冻结深度1.0-1.4m,冰冻期由10月中旬至翌年4月初。年平均降雪量为0.5m,年平均降雨量为270mm,最大日降雨量34.5mm,年平均蒸发量为2090mm。风向多为东南风或西北风,风速平均为2.0-2.3m/s,最大29m/s。

根据新疆地震局资料,该区属VIII度地震烈度区。

第二节 地质构造及煤层特征

一、 地质构造

井田位于八道湾向斜南翼,为一单斜构造。地层走向自西向东46°~55°呈一略向北突出的弧形。地层倾向西北,倾角60°~88° 倾角变化一般趋势为西缓东陡,浅缓深陡。芦草沟一带浅部地层向南倒转,倾角88°。到+603水平后又恢复正常,倾角仍约88°,再往深部又稍微有所变缓。

井田断裂构造不发育,在钻探和现生产水平开采中所见只有两条:

断层F9逆断层:走向53°,倾向北,倾角84°,断层北盘上冲,切割了西山窑组顶部煤层和头屯河组底部地层,断层落差70m,走向延长约1000m。只影响B33号煤层以上煤层。

f1平推断层:在碱沟井下+616m水平北石门所见,平推断距约2m,将B14煤层错断,对煤层开采影响不大。

二、地层

井田地层主要为侏罗系砂岩、泥岩、煤和第四系松散沉积物。侏罗系地层有下统的三工河组,中统的西山窑组、头屯河组。其中西山窑组为含煤地层。第四系松散沉积物广布全区。由老到新是:

三工河组J1x:

呈北东-西南向,分布于井田南侧,为一套河湖相沉积。岩性以浅灰绿、灰绿色细砂岩为主,次为灰白色的中粗砂岩粉砂岩,夹黑色碳质粉砂岩和碳质泥岩。水平层理、波状层理发育,钙质、泥质胶结。中粒砂岩呈层状和厚层状,成分以长石、石英为主。坚硬、致密。底部以一灰绿色致密坚硬的中砂岩层与下伏地层整合接触。地层总厚400余米。

西山窑组J2x:

为井田含煤地层,呈北东~南西向条带状展布,倾向西北,岩性由灰色、深灰色粉砂岩、细砂岩、泥岩、碳质泥岩及煤组成。夹不稳定的灰、灰白色中粒砂岩。属一套湖泊、沼泽相沉积,富含银杏类和蕨类化石。

头屯河组J2t:

呈北东~南西向条带展布于井田北侧;岩性以蓝灰色、灰绿色(东部有紫红色)粉砂岩为主。岩性均一,夹泥岩和灰白色细砂岩。底部为一薄层灰白色中砂岩。西部为含砾细砂岩,东部相变为粉砂岩。地层厚510米。

第四系Q:广布于井田。

Q31为未胶结及半胶结的砂砾石层。砾石成份由冲积,洪积的火成岩块、变质岩块和砂岩块组成,夹透镜状亚砂土。一般厚度0.55~40.90米,平均厚度9.47米。

Q32黄土层。土黄色,以亚砂土为主,未胶结,一般厚度0~30米。平均厚度十余米。

Q4现代河床冲,洪积砂砾石层。

三、含煤地层

井田含煤地层为侏罗系中统西山窑组,地层总厚613.45米。自下而上编号的37层煤为:Bs、B1+2、B3、B4-6、B7、B8、B9、B10、B11、B12、B13、B14、B15、B16、B17、B18+19、B20、B21、B22、B23、B24、B25+26、B27、B28+29、B30、B31、B32、B33、B34、B35、B36.井田平均可采总厚175.49米其中顶部的B35、B36煤层因夹石多、灰分高而普遍未采。Bs~B3435层煤的平均可采总厚:碱沟、芦草沟井范围为168.17米。煤层厚度由一、二组煤的特厚到三、四组煤的薄、中厚、厚煤层为主,显示出自下而上的逐步变化趋势。其中属于特厚的(大于8米)有10层:B1+2(31.00~37.26米,平均厚33.30米),B3-6(30.26米~52.91米平均44,15米),B18+19(8.48米~10.51米,平均9.36米),B25+26(6.04米~10.69米,平均8.80米);10层煤平均可采总厚95.61米,占35层可采总厚的56.85%。属于厚煤层(3.5米~8.00米)有B9、B17、B20、B28~29、B30、B30、B33等7层煤.平均可采厚度30.73米,占35层煤总厚度的18.27%属于中厚煤层(1.3米~3.5米)的有BS、B7、B8、B10、B11、B12、B13、B14、B15、B16、B22、B23、B24、B27、B31、B32、B34等17层煤,平均可采总厚度40.84米,占35层可采煤层总厚度的24.28%;属于薄煤层(小于1.3米)的只有B21一层(0.80米~1.17米),占35层总厚度的0.60%。

煤层夹石自下而上层数增多,含矸率增高。第一煤组由Bs、B1+2煤层及灰、深灰、灰白色细砂岩组成,地层总厚86.95米,含可采煤层3层,煤层总厚35.85米,夹矸1~3层,平均厚0.76米,含矸率2.12%;第二煤组由B3、B4~6煤层与灰、灰白、深灰色细砂岩、泥岩、砂质泥岩组成。地层总厚130.1米,含可采煤层4层,煤层总厚49.27米,夹矸11~12层,平均厚2.62米,含矸率4.54%;第三煤组由B7~B21煤层及灰白、灰、深灰色细砂岩、粉砂岩、粉砂质泥岩组成。地层总厚258.99米,煤厚49.83米,夹矸7~9层平均厚2.26米,含矸率4.54%;第四煤组由B22~B34煤层及灰白、白、灰、深灰色细砂岩、粉砂岩、粉质泥岩、碳质泥岩组成,地层总厚138.36米,煤厚38.36米,夹矸25层,含矸率6.90%。

井田煤层很多,大部稳定和较稳定,距离较近。600余米石门即可全部穿透煤层,采区范围内煤厚变化不影响开采。煤厚于井田范围内的变化,沿走向自西向东明显变厚,延倾向稍有变薄趋势。

一、二、三、四组煤的对比主要依据煤层间较大的间距(数十米),间隔部分岩石颗粒较粗,其间不含煤层。特别是俗称南(B1~2),北(B3~6)大槽的一、二组煤,地面塌陷条带宽数十米,沿走向一览无余,在此范围内的分层对比更加清楚。

俗称小槽煤的三、四组煤煤层数较多。其中三组煤的B8因矿区各水平运输大巷都顺此掘进而清楚,是明显的对比标志。从B8依次向上编号到B20的各层由于在井田范围内层位稳定而对比清除;B20~B21间的50米~80米的无煤间隔带在整个矿区稳定。从B21到B34的部分煤层,常有因夹矸层数和厚度的增减而分离合并的现象,但作为一个编号,仍对比清楚。

可采煤层特征表 表1-3-1

四、煤质

井田内各煤层物理性质相似,多呈沥青色,条痕黑褐色;玻璃、半玻璃光泽;条带状、均一结构,内生裂隙较发育。煤岩成份以亮煤为主,暗煤次之,镜煤少量。煤岩类型以光亮型和半亮型煤为主,暗淡型次之。煤的变质程度除位于含煤地层下部的Bs、B1+2煤层属弱粘结煤外,其余B3~6~B34煤层皆为长焰煤。煤牌号为弱粘结和长焰煤两种。除灰份和挥发份外,煤质在纵横方向上无明显变化,纵向上的变化是煤系底部煤层的灰份、挥发份偏低,随着层位的升高而逐渐增大,而煤层的含碳量和发热量则随着层位的升高而降低。氧、氢、氮含量无显著变化。

井田煤层属低变质、高挥发份的煤种,煤质较好,是低硫,高发热量的优质动力煤。主要用于发电厂的发电用煤。

根据生产煤矿工业分析,煤层灰份在8.24-33.7%之间,一般在20%以下,水分为1.58-4.91%,一般在2%左右,挥发份在31.32-47.06%,一般在45%以下,全硫含量一般为0.4-1.76%,发热量一般以49.03-72.27MJ/kg。煤的含碳量和发热量随着层位升高而降低,氧、氮、氢含量无显著变化。

煤层的顶底板含有粘土层和炭质粘土岩,可随煤岩一起采出,主要位于B1-2煤层的直接底板,厚0.52-0.95m,可用为釉面砖胚料、耐火粘土及硫酸铝制作的原料。

第三节 矿井水文地质、瓦斯、煤尘、自燃发火期

一、 矿井水文地质概况

乌鲁木齐矿区位于天山(博格达峰)北麓的山前丘陵地带上,地层走向近于东西,源自天山,自南而北的各过境河流将矿区切成了东西以河为界的各河间地块。其中八道湾河、芦草沟河之间的地段即为碱沟井田。

井田内的矿井涌水主要来自东西两界河。八道湾河、芦草沟河流量仅在春季融雪期及夏季暴雨期较大。其中八道湾河夏季干枯,芦草沟河为常流水。

井田内较大冲沟只有一条碱沟。沟中流水除融雪、暴雨期的自燃汇水外,平时只有生活污水和矿井排水,日流量1800m3左右。上源没有泉流,冲积层厚4~5米。

最高洪水位:八道湾河、芦草沟河河槽陡坎高3~5米。一般洪水位只1~2米,不漫出河槽。据访问,五十年代曾有一次特大洪水漫上了芦草沟两侧的河漫滩,淹没了两侧的农田,造成了达700余米宽的洪流。

井田含水层主要为两界河的冲积层;次为裂隙发育的煤岩层。当自南而北的冲积层地下水横穿东西向的裂隙发育的煤岩层时,便顺煤岩层走向渗入矿井。当采空条带因横入河漫滩横切河流冲积含水带时,便直接跌落矿井。

矿区冲积层的富水性,主要是芦草沟河部分较大。其量,东、西两侧各约4600m3/d的排量。据截流施工资料,该冲积层水的影响半径为150米,单位涌水量4~6L/S.m。

井田基岩(岩层,煤层)含水性很差,以泥质为主的胶结物在中、细砂岩部分的裂隙里容易将裂隙充填而使裂隙不大。煤层裂隙则不仅较中、细砂岩发育,而且更因没有泥质物的充填而较通畅,总裂隙度也较大。井田煤层平均可采厚度170余米,裂隙度如按7%计,裂隙的水平总宽度可达11米多而且中、细砂岩则因总厚不到50米,仍按7%计时,水平总宽度也只3米多。

基岩含水层的富水性:由于煤岩层裂隙不发育,故基岩层含水性较差。按井下情况看,在无补给来源情况下,存于裂隙中的一点静储量在采区的开拓掘进中就可疏干,其量只有200~300m3/d.因此勘探当时钻孔单位涌水量只有0.0089~0.0001L/S.m.渗透系数只有0.0001~0.0097m/d。依据煤矿矿井水文地质分类要求属中等类型。

主要含水层位:煤层有B1+2、B4~6、B18+19、B25+26四组特厚煤层。中细砂岩有:Bs底板细砂岩层,厚约5米;B1+2老顶细砂岩厚约15米;B3~6老顶细砂岩层,厚约20米;B19+20~B22之间的中、细砂岩层,厚约30米。全为细砂岩的前三层中,因含有粉砂岩的互层而更差。

含水层水温14℃左右。水质为高矿化质水。

当富水性较好的界河冲积层水自南而北横切东西向的基岩时,裂隙较发育的煤岩层便成了补给通道,该通道的导水性更由于以下三个因素的作用而较好:

(1).因裂隙而导水的煤岩层,导水通道主要在风化裂隙比较发育的浅部。

(2).由于大槽煤(B1+2、B4~6)采空条带横切河漫滩而将河床一侧之地下水全部截入井下.

(3).浅部煤层大部被小窑采空,有的甚至采到河床煤柱,不仅存在老窑积水,而且还将冲积层的水直接导入。

矿井充水因素主要有:地表水系充水因素主要为芦草沟河,次为碱沟河过境时的渗漏补给;井田西侧的八道湾河主要影响苇湖梁井田;小窑积水;大气降水;农田灌溉;灭火灌浆。

井田内的井下涌水主要来自东西界河,紧靠界河的采区或小井的可采即可截流。

矿井涌水量基本上不随采深的增加而增加。这是补源位于浅部,补给通道也位于浅部的缘故。补源位于浅部,补给水主要来自河床之下,而河床之下的地下水又主要赋存于第四系松散沉积物中,而松散沉积物八道湾只有30米,芦草沟只有10余米,而卵砾石层之下的基岩层属细粒沉积,透水性很差,沿走向朝矿井渗透时,仅裂隙较为发育的煤层较好,而煤层裂隙发育的部位又位于风氧化带所在的浅部,因而补给通道埋深不大。因而矿井涌水量在可采面积一定条件下基本上不随可采深度的增加而明显增加。

二 、矿井瓦斯

现生产水平矿井相对瓦斯涌出量为2.91m3/t,延深水平按地质报告提供的瓦斯采深梯度为1m3/50m计,延深100m相对瓦斯涌出量约增2m3/t,属低沼矿井。1994年对西一采区+564m的B4~6煤层中的掘进巷道进行了瓦斯等级鉴定,测得相对瓦斯涌出量为5.37m3/d.t,与此同时在局部煤电钻施工的钻孔内,测得瓦斯浓度在60%~70%之间,流量0.1m3/min,此后原自治区煤炭工业厅和乌鲁木齐矿务局研究确定,将西一采区+564m水平一、二组煤定为瓦斯涌出异常区,瓦斯相对涌出量为5.37 m3/t。

三、煤尘、自燃发火期

该矿煤层爆炸性指数一般在31.2-34.4Vr之间,煤尘有爆炸危险性。煤层有自燃发火倾向,根据生产实践所获资料,发火期一般为3~6个月。另有一些人为因素最短发火期曾短至27天。主要原因有:老窑自燃发火的影响;采煤方法影响;漏风条件的影响。

四、存在的问题及建议

1、矿井精查地质报告应尽快完成,保证准确的地质资料;

2、矿井进行开拓系统布置时应尽量考虑系统简单,减少运输环节;

3、加强对矿井深部探矿权的申请,扩大矿井储量,保证矿井服务年限;

4、提高设备运转效率;

5、进行采区布置、工作面走向长度确定时,要全面考虑煤层走向、顶底板特征变化及周遍小煤窑的影响;

6、尽快要求关闭103煤矿及三建煤矿;

第二章 井田开拓及开采

第一节 井田境界及储量

一、井田境界

碱沟煤矿开采范围为:井田东起芦草沟河床煤柱与小红沟煤矿相邻,西与苇湖梁煤矿共界。东西走向长4560米,南起Bs煤层露头线以南200米,北止B34煤层露头线以北500米,南北宽1805米,面积8.233平方公里,设计开采深度+780~+300米。矿区由6个拐点圈定为:

1、4861580.00;29554750.00

2、4864320.00;29558370.00

3、4862964.00;29559448.00

4、4861745.00;29557720.00

5、4861405.00;29557350.00

6、4860050.00;29556030.00

井口坐标:X:4862271Y:29557183,

二、储量

储量计算原则:矿井储量计算范围:东起芦草沟河,西至苇湖梁井田东界(7勘探线以西780m),上部至现开采水平,深部至+300m水平,最低可采厚度0.7m,煤的灰份小于40%,夹矸厚度大于等于0.05m时从可采厚度中剔除,夹矸厚度小于0.05m时计入可采厚度。

现有生产井开采水平标高为+616~+556m,采矿许可证批准的开采深度为+300m,根据《煤炭工业矿井设计规范》要求,设计将矿井划分为+414m和+300m两个水平分别计算储量。

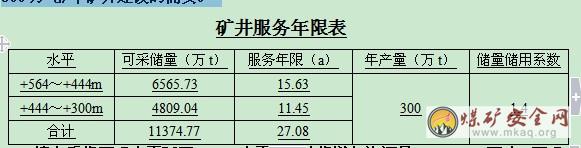

全矿井共有地质储量24667.3万吨,+564-+300水平地质储量为22227.13万t,其中A+B级9260.05万t、C级7360.1万t、D级5606.98万t。+564-+300水平工业储量16620.15万t,其中+564m—+444m水平9583.24万t,+444m—+300m水平7036.91万t;+564m—+414m水平永久煤柱828.94万t,+414m—+300m水平永久煤柱624.86万t,全矿井可采储量为11374.77万t。

第二节 矿井设计生产能力及服务年限

一、矿井工作制度

矿井年工作日300天,每天三班作业,其中三班生产,边生产边准备,日净提升时间14h。

二、矿井设计生产能力的论证和确定

影响矿井设计生产能力的因素主要有以下几个方面:

1、煤层赋存条件和开采技术条件

井田内煤层倾角60-88°,可采煤层水平厚度1.69-40.94m,煤层共分为四组,煤层间距1.6-90.0m,各煤层顶底板主要为粉砂岩。由于煤层倾角较大,受开采条件的限制,煤层生产能力必须依靠采用先进设备、提高机械化程度、加快工作面推进速度来实现,根据该矿近几年来的开采经验,厚煤层采用综采放顶煤工作面单产已经超过了80万吨/年,但由于提升运输等环节的限制,导致工作面的煤拉不出来,为充分发挥煤层的生产能力,对矿井的主要生产环节进行改造是十分必要的。

2、市场需要

神华新疆能源有限责任公司所属的六道湾煤矿和苇湖梁煤矿的生产能力合计为210万吨/年,以上两个矿井已进入乌市水磨沟区规划,两矿井关闭后将使东部矿区减少210万吨/年的产量,将影响乌市及周边地区煤炭的稳定供应。根据市场供需情况分析及集团公司今后的发展趋势,东部矿区减少的产量将分别由碱沟煤矿和铁厂沟煤矿来补充,碱沟煤矿井型定为300万吨/年较为适宜。

3、储量与服务年限

矿井设计水平及以上有可采储量11374.77万t,根据《煤炭工业矿井设计规范》对矿井设计服务年限的规定,矿井设计生产能力为300万t/a时,矿井服务年限27.08a;不满足设计规范不小于60a的要求。但设计水平之下+300m —-300m水平资源量估算为56375.32万吨,使矿井具有丰富的后备资源,可满足300万吨/年矿井建设的需要。

精查后将开采水平延至-300m水平,估计将增加资源量56375.32万吨,可采量按50%计算,计算可采储量28187.66万吨,服务年限67年。

第三节 井田开拓

一、影响矿井开拓因素

井田内地层为单斜构造,倾角60°~88°,主要开采Bs~B34号煤层,原矿井设计生产能力为30万吨/年,1992年~1997年该矿对采煤方法进行了改造,井下采用水平分层走向长壁综采放顶煤和巷柱式放顶煤采煤法,使工作面生产能力逐年提高,但由于受提升运输环节的制约,2004年矿井实际生产能力仅为75万吨/年。

井田范围内浅部西翼有103团煤矿和三建煤矿开采,开采最深标高已达+536m,严重影响了碱沟煤矿西翼的开拓布置,若不能及时关闭,则碱沟煤矿在西翼的开采长度将缩短,影响工作面的连续推进长度。而东翼采区由于矿井东翼原安宁渠煤矿(现已关闭),开采深度标高已达+520m,将影响东翼采区首采工作面的连续推进长度。

根据矿井现生产水平的东一采区石门及东三采区石门所揭穿的煤层显示,矿井东翼沿走向煤、岩层厚度变化较大。在东一采区B3煤层与B4+6煤层之间岩石约为8米,而在东三采区岩石约为1.9米。煤层走向的变化将对我矿东翼采区工作面推进长度的连续布置造成影响。如采用长距离布置则工作面两顺槽巷之间的间距必须随走向进行调整,工作面长度将发生变化,只有通过增减工作面支架进行调整。

二、井田开拓的主要原则

1、充分利用已有开拓系统,节省井巷工程量,缩短建井工期。

2、多用煤巷,少用岩巷,节省矿井投资。

3、简化生产系统,尤其是运输环节,采用大型胶带输送机装备。

4、提高矿井机械化、自动化程度,把矿井建设成为一座高产高效大型现代化矿井。

5、充分利用现有工业场地和设施,有利于节省投资。

三、矿井已形成开拓系统及开采情况

目前的开拓方式为斜井开拓,井田内布置了一对倾角25°的斜井。 1、主斜井:井筒内布置800mm宽大倾角皮带,行人台阶兼检修道。主斜井井口标高+748.9m,井下标高+556m,总斜长490m,倾角25°,采用料石砌壁,井筒掘进断面8.83m2。2、副斜井:副斜井井口标高+748.61m,井下标高+556m,斜长459m,倾角25°,采用料石砌壁,井筒掘进断面6.08m2。布置有600mm轨距18kg/m的轨道,采用JK—2/30型绞车单钩串车提升,担负下放材料、设备及升降人员的任务,兼作矿井的主要进风井,3、立风井:井口标高+755m,井下标高+616m,井深139m,采用料石砌壁,倾角90°,井筒直径为2.8m,井筒掘进断面9.1m2。

矿井现一、二组煤开采水平为+564m,三、四组煤开采水平为+616m。

四、矿井开拓方案的确定

该矿井田内已有的井筒断面太小,同时支护形式又多为料石和砼支护,扩大断面的费用较高,因而原有井筒仅做为安全出口和风井使用。根据该矿井的煤层赋存条件、开采技术条件、上部小煤矿的开采影响等因素综合考虑,提出以下矿井开拓方式,主要不同点为分层石门。

(一)开拓方案及技术比较

方案Ⅰ:混合立井分层马头门集中石门开拓方案

新掘主箕斗立井作为提煤井,副井利用现有的主斜井作为改扩建后的副斜井。主立井净直径Φ5m,装备一对20t多绳箕斗,担负矿井原煤提升任务;现有主斜井断面扩大至10.42m2后(净宽3.5米,墙高1.6米)作为改扩建后的副斜井兼安全出口。二水平时副斜井从+436m水平反向延深至+300m,井筒铺设30kg/m钢轨,采用单钩串车提升,担负矿井提升矸石、下放材料、升降设备和人员等任务;现有中央风井断面扩大至12.56m2(直径4米),并延深至+556m水平作为矿井的回风井;利用现有的副斜井作为改扩建矿井的第二安全出口。

从现生产水平+556水平开掘下山至+444水平,后开掘+444井底车场、水泵房、水仓,布置+444水平分层石门。在各水平分层布置分层马头门、井底车场及水平分层集中石门。采区划分为东、西翼采区,在+556回风水平布置东、西翼回风石门。从+564~+444水平120米段高,共分4个分层开采;布置分层井筒煤仓,同时布置分层主井装载硐室。

方案Ⅱ:混合立井分层马头门东西翼石门开拓方案

新掘一对主、副立井,井口位置位于现有地面生产系统以北的露天库房院内,主立井净直径Φ5m,装备一对20t多绳箕斗,担负矿井原煤提升的任务;副立井净直径Φ6.5m,装备一个1.5吨矿车900mm轨距单层双车特宽罐笼,配平衡锤提升,担负矿井提升矸石、下放材料、升降设备和人员等任务。利用现有立风井延深至+556m水平作为矿井东翼风井,利用现有主斜井作为矿井西翼风井兼安全出口,用现有的副斜井作为矿井的第二安全出口。

从现生产水平+556水平开掘轨道下山至+436水平,后开掘+436井底车场、水泵房、水仓,布置+436水平集中运输石门。在各水平分层布置分层马头门及材料石门。在+436水平布置双侧马头门,在各分层布置单侧马头门。采区划分为东、西翼采区,布置东、西翼石门。在B6煤层中布置各水平运输大巷;从+564~+436水平128米段高,共分5个分层开采;煤仓采用分段煤仓,在B8煤层布置由+488水平至+436水平的集中煤仓。

方案Ⅲ:混合立井上、下山开拓方案

该方案在井田走向的中部新建一个混合提升立井,井筒净直径8m,井筒内布置一对20吨双箕斗,承担煤的提升,同时井筒内布置一个1.5吨矿车900mm轨距单层双车特宽罐笼,配平衡锤提升,承担辅助提升。风井利用现有的立风井延深至+556m水平,作为矿井东翼风井,利用现有的主斜井作为矿井的西翼风井兼安全出口,用现生产矿井的副斜井作为矿井的另一个安全出口。

分别在东西两翼沿河床煤柱布置东西翼运输、回风石门及轨道上山。一、二组煤及三、四组煤各布置一组轨道上山,轨道上山为穿岩上山,垂直于煤层走向布置,倾角均为22度,采用锚网喷支护,巷道内布置30kg/m、900mm轨距的单轨。承担矸石、材料、设备及人员的提升。

开拓方案技术经济优缺点比较表

经上述技术比较,方案I生产系统简单,运输环节少,石门掘进量少,人员行走路线短,提高劳动效率,井筒强度可通过加强局部段支护强度来改善。因而设计推荐方案I即混合立井分层马头门集中石门开拓方案。

五、开拓方式

1、开拓方式说明:在井田走向的中部新建一个混合提升立井,井筒净直径8m,井筒内布置一对20吨双箕斗,承担煤的提升;同时井筒内布置一个1.5吨矿车900mm轨距单层双车特宽罐笼,配平衡锤提升,承担辅助提升;要求在混合立井设安全出口,保证矿井两个安全出口的要求。风井利用现有的立风井延深至+556m水平,作为矿井东翼风井,利用现有的主斜井作为矿井的西翼风井,用现生产矿井的副斜井作为矿井的另一个安全出口。

从现生产水平+556水平开掘下山至+444水平,后开掘+444井底车场、水泵房、水仓,布置+444水平分层石门。在各水平分层布置分层马头门、井底车场及水平分层石门。采区划分为东、西翼采区,在+556回风水平布置东、西翼回风石门。从+564~+444水平120米段高,共分4个分层开采;布置分层井筒煤仓,同时布置分层主井装载硐室。

+556~+444下山前期作为第二施工路线,后期作为安全出口。

2、各水平巷道布置:

(1)各水平主要巷道的布置:

在各水平分层布置分层马头门及井底车场,在工业广场煤柱中部布置各水平分层石门。为保证材料、设备的运输,各水平分层石门采用机轨合一大巷布置,断面约在24m2。采用锚网喷支护。在井筒处要求布置上、下分层井筒煤仓及井筒装载硐室。上、下分层井筒煤仓,煤仓垂高45m,净直径6.5m,截面为圆形,断面积33.2m2,煤仓容量约为1500m3。

(2)+556水平主要巷道的布置:

回风标高为+556m,沿+556B3煤层布置西翼集中回风巷,沿+556B8煤层布置东翼集中回风巷,集中回风巷断面约为13m2,采用锚网喷支护。沿工业广场保护煤柱边界布置东、西翼的回风石门,巷道断面巷断面约为13m2,采用锚网喷支护。

六、水平划分及阶段垂高的确定

+616m—+556m水平剩余储量只能保证矿井正常回采约2.5年,这部分储量可供矿井改扩建期间开采,改扩建系统开采556m水平以下的煤层。根据井田内煤层的赋存情况和矿井的生产经验,+556m以下划分为两个水平,一水平运输标高为+444m,回风标高为+556m,阶段垂高112m。二水平运输标高为+300m,回风标高为+444m,阶段垂高144m。

七、采区划分及开采顺序

该矿井田中部有碱沟河,必须留设河床煤柱,碱沟煤矿井田走向长为4.56km,以井田中部的碱沟河河床煤柱为界划分为一个双翼采区,采区东翼走向长2.1km,西翼走向长2km,这样可以减少工作面的搬家次数,充分发挥机械化开采的优势,提高矿井的经济效益。

采区内的开采顺序是原则上是先采顶板煤后采底板机,东西两翼煤层工作面互为接续。考虑到大小槽煤储量分布不均,因而煤组间必须进行配采,即采一、二组煤时在三、四组煤中布置小槽工作面配采,在一、二组大槽煤中布置两个综放工作面,同时在三、四组煤中布置一个小槽煤巷放工作面,以保持矿井产量均衡。

考虑到初期快速收回投资,投产时在B4-6和B1-2煤层中各布置一个综采放顶煤工作面,这样的采掘接续不会破坏顶部的煤层,等收回一部分前期投资后再安排对小槽煤的开采。

八、井筒、井底车场及硐室

(一)、井筒装备及布置

1、井筒用途

混合提升井担负全矿井的提升任务,兼进风。

东翼风井仅承担采区东翼的回风任务,西翼风井承担采区西翼的回风任务兼安全出口,矿井的安全出口作为人员上下的安全通道并进风。

2、井筒装备

混合提升立井净直径8m,净断面50.24m2,料石砌碹支护,支护厚度465mm,掘断面67.93m2,至+444m深307m,并向下继续延深40米以留出煤仓、装载硐室等的高度。井筒装备一对20吨多绳箕斗提煤,钢罐道,同时装备1.5吨矿车900mm轨距矿车单层双车宽罐笼加平衡锤,承担辅助提升任务。并敷设排水管、清水管、动力、通讯和信号电缆。

东风井净直径2.8米,采用砼支护,井筒深度199米,其中60米为新做,井筒中不布置设备。

西风井净宽2.6米,墙高1.8米,半圆拱形断面,料石砌碹支护,至+556m斜长461m,设台阶和扶手。

安全出口净宽2.6米,墙高1.8米,半圆拱形断面,料石砌碹支护,至+556m斜长462m,设台阶和扶手。

(二)、井底车场

混合提升立井辅助运输的车场为环行式车场,在井筒南北两侧分别设存车线,以绕道内布置调车线。

(三)、硐室

1、中央变电所及水泵房

中央变电所及水泵房设在混合提升井井底车场东侧的岩石中。

2、水仓容量大于8h正常涌水量,水仓容量为1000m3。

3、井下炸药库设在+444mB6煤层顶板的岩石内。

4、消防材料库设在+444mB7煤巷内。

5、侯车室设在混合提升井井底车场附近。

6、井下设置充电硐室,位置在+444mB7煤巷内。

第四节 井下开采

一、采煤方法的选择

1、煤层的赋存条件

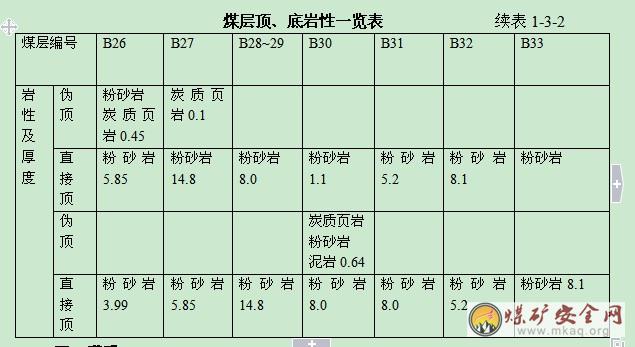

井田范围内主要可采煤层厚度在3.0m以上的煤层有B1-2、B3、B4-6、B13、B14、B16、B17、B18+19、B20、B23、B25+26、B28+29等共18层煤,其中B1-2、B4-6为主采特厚煤层,煤层倾角60-88°。煤层赋存稳定—较稳定,煤层结构简单—较简单,各煤层伪顶为炭质泥岩或泥岩,厚0.1-0.2m。直接顶岩性大部分为粉砂岩,少量为细砂岩,煤层底板岩性大部分为粉砂岩,少量为细砂岩,粉砂岩、细砂岩比较坚硬,不易随采随冒落。根据2002年矿井瓦斯鉴定资料,瓦斯相对涌出量为2.74m3/t,局部一、二组煤层有瓦斯涌出现象,属低瓦斯矿井。煤层易自燃发火,发火期3-6个月:煤尘具有爆炸危险性。

2、采煤方法的选择

碱沟煤矿在B1、B2和B4-6特厚煤层中现使用水平分层综合机械化放顶煤采煤法,在其它特厚和中厚煤层中使用巷柱式放顶煤采煤法,上述两种采煤方法的开采技术已经成熟,具有工作面单产高、安全条件好、机械化程度较高等优点。

3、工作面开采段高及截割高度的确定

碱沟煤矿的煤质较硬,放顶煤时一般不自行垮落,根据碱沟煤矿以往生产过程中所积累的放顶煤开采经验,放顶煤高度一般为20-25米。为进一步提高工作面产量,必须加快工作面的推进速度,同时加大放顶煤的高度,建议放顶煤工作面的分层高度确定为30m,为提高工作面产量做准备。为保证工作面采放比的可靠性建议加大工作面截割高度,由原截割高度2.4米增加到3.0米,工作面采放比为1:9。

二、工作面生产能力的确定

矿井投产时为能达产在B4-6和B1-2煤层中各布置一个综采放顶煤工作面。B4-6煤层的生产能力约在200万吨/年,B1-2煤层的生产能力约在100万吨/年,另外为合理配采及保证300万吨/年的产量在其它煤层中布置巷放工作面。

三、主要采煤机械设备选型

(1)水平分层综合机械化放顶煤工作面

1、采煤机:MG250/300—NWD型短臂交流电牵引采煤机

截割高度 2.5—3.2m

煤层倾角 <16

截深630mm,800mm

2、前、后部溜子:SGZ730/2*160

3、转载机:SGZ730/132桥式转载机

4、破碎机:PLM—1000型,110kw

5、过渡支架(排头架):ZFS5600/16/32

中间架: ZFS5000/16/32

6、掘进机:AM---50型

掘进巷道断面:6—18.1m 2

最大掘进高度:4m

爬坡能力:16.2º

最大切割煤岩硬度:≦7

装机总工功率:174kw

额定电压:660/1140V

(2)巷柱式放顶煤工作面

工作面开帮采用煤电钻打眼,顶煤松动爆破采用深孔钻机,爆破落煤,工作面支护采用ZFBZ2200/16/24型放顶煤液压支架。在运输顺槽内配备1台DSP-1040/800型可伸缩带式输送机,该带式输送机运量为400t/h,满足工作面生产的要求。

四、工作面产量分配及配采关系

为了减少前期投资,在不破坏下部煤层的前提下,投产将工作面布置在+534m东翼B4-6煤层和西翼B1-2煤层中,均为水平分层走向长壁综采放顶煤工作面,开采标高为+564-+534m。B4-6煤层综采放顶煤工作面长度约为42m,放顶煤高度为27m,工作面采高3米,工作面日进度约为5.3米,工作面回采率为0.8,则工作面年产量可达200万吨。B1-2煤层综采放顶煤工作面平均长度为28米,工作面日推进度为4米,工作面年产量105.62万吨,矿井布置2个综掘和1个炮掘工作面可以达到采掘平衡。开采其它煤层时应适当的提高工作面的推进速度。

五、掘进工作面数目及设备配备

综合机械化掘进工作面配备EBZ---110SH型巷道掘进机掘进,如果技术条件成熟,也可以选择EMG—250型掘锚机,掘进高度2.8—3.5m,掘进宽度4.2m, 爬坡能力±16º。

炮掘工作面配备ZMS—12A型湿式煤电钻打眼、MFB-50型发爆器、DSP——1010/650A型可伸缩带式输送机运煤、巷道支护选用MGJ—2型锚杆打眼安装机。

第五节 通风与安全

一、概况

根据已批准的《乌鲁木齐矿务局碱沟煤矿矿井地质报告》及煤矿提供的资料,对矿井施工和生产安全造成威胁的主要因素有:

1、瓦斯:经2002年度检测矿井瓦斯相对涌出量为2.74m3/t,绝对瓦斯涌出量为4.16m3/min,瓦斯成分为CH4、CO2、CO、H2S、NO2、SO2等。1994年对西一采区+564m的B4-6煤层中的掘巷道进行了瓦斯等级鉴定,测得相对瓦斯涌出量为5.37m3/d.t,与此同时在局部煤电钻施工的钻孔内,测得瓦斯浓度在60-70%之间,流量0.1m3/min,鉴于此,原自治区煤炭工业厅和乌鲁木齐矿务局研究确定,将西一采区+564m水平一、二组煤定为瓦斯涌出异常区。

2、煤尘:煤尘爆炸指数一般在31.20-34.40Vr之间,煤尘具有爆炸危险性。

3、煤的自燃:煤层具有自燃发火倾向,自然发火期为3-6个月。

4、地温:地温随深度增加而增加,地温梯度3℃/100m,属地温正常区。

5、水文地质:据现生产矿井资料分析,矿井涌出量基本上不随采深的增加而增加,补给源及补给通道均位于井田的浅部,根据勘探抽水试验,含煤地层基岩含水性微弱,该矿井水文地质属较简单类型。

矿井+556m生产水平实测正常排水量为115m3/h,最大排水量(7-8月)150m3/h。根据水文地质资料和2002年1-9月排水量统计分析,矿井延深水平的涌水量不会有大的变化。

6、煤层顶底板:本矿开采的煤层大部分有伪顶,岩性为炭质泥岩或泥岩,厚度0.1-0.2m,可随煤垮落;直接顶大部分为粉砂岩,少量为细砂岩,较坚硬,很少随煤层垮落;直接底板大部分为粉砂岩,少量为砂质泥岩和细砂岩,较坚硬,很少随煤层垮落。

二、通风方式及通风系统

根据已确定的开拓方式,由混合提升井和安全出口进风,由立风井和回风斜井同时回风,通风系统为中央并列式,通风方式为机械抽出式。

三、矿井风量分配

经计算矿井总需风量为150m3/s。各用风地点风量分配如下:

综采放顶煤工作面:共2个,每个工作面配风量为25m3/s;

综掘工作面:共2个,每个工作面配风量为15m3/s;

炮掘工作面:共1个,每个工作面配风量为10m3/s;

井下火药发放硐室:3.0m3/s;

井下蓄电池机车充电硐室:4.0m3/s;

其它地点配风:10 m3/s。

四、预防井下火灾措施

(一)预防井下火灾措施

1、矿井达产时井下布置两个综采放顶煤工作面,布置两个综掘工作面和一个炮掘工作面,为保证矿井安全生产,地面设置一套BXD—300型制氮装置和黄泥灌浆站,对采空区实施注氮和预防性黄泥灌浆,并采用均压通风等综合防灭火措施,井下设置一套森透里昂安全监控系统。

2、加强对回采工作面自然发火情况的安全检测,及时掌握煤层自然发火规律,及时封闭采空区和废弃巷道,减少向采空区漏风。

(二)防治水措施

矿井应作好井下涌水的观测工作,根据涌水量的变化及时采取相应的措施。该矿浅部存在有采空区,采空区的水主要来源于地面大气降水的补给,对该部分积水采取探放水并留设煤柱的措施。该矿井田中部的碱沟河采取留煤柱的措施。井田内已发现两条断层,掘进巷道时可采用探水钻超前打探眼以探明是否存在断层破碎带和含水带。

(三)防瓦斯措施

矿井现开采水平(+556m)为低瓦斯矿井,但局部有涌出异常(鉴定相对涌出量为5.37m3/t/d),地面建立永久性瓦斯抽放系统,井下建立移动式瓦斯抽放系统,改扩建对矿井的抽排瓦斯系统进行扩能,补充和更新抽放泵站及钻机等设备。

五、井下通风线路:

东翼通风线路:混合立井(安全出口)→各分层井底车场(安全出口+556车场及+556~+444下山))→水平分层石门→工作面进风巷→工作面→工作面回风巷→回风天槽→+556东回风石门→+556B8集中回风巷→立风井→地面

西翼通风线路:(1)、混合立井(安全出口)→各分层井底车场(安全出口+556车场及+556~+444下山))→水平分层石门→工作面进风巷→工作面→工作面回风巷→回风天槽→+556西回风石门→+556B3集中回风巷→立风井→地面

第六节 井下原煤及辅助运输

一、井下原煤运输

井下原煤运输采用皮带运输

原煤运输线路:工作面原煤→工作面运输顺槽巷→集中运输石门→井筒分层煤仓→主提绞车至地面。

二、井下辅助运输

辅助运输方式选择900mm轨距的轨道运输,运输工具选择5吨电瓶车、专用平板车,以及矿车。

井下辅助运输:混合立井→各水平分层石门→工作面顺槽轨道巷→工作面