义隆煤矿瞬变电磁勘探设计说明书

1 概述

1.1 概况

为取得禹州神火义隆煤矿进一步的资料作为后续生产的依据,河南省煤田地质局二队接受委托编写《禹州神火义隆煤矿瞬变电磁勘探设计》,并以设计为依据进行瞬变电磁勘探。本次瞬变电磁探查就是为了查明勘探区范围内断层带赋水性及煤层顶底板赋水性,以及采空区及老窑水分布积水情况,为今后开采过程中的防治水工作提供资料。

实施本次瞬变电磁勘探工程将执行下列国家及行业标准:

1、《地面瞬变电磁法技术规程》(DZ/T 0187—1997)

2、《煤炭瞬变电磁勘探规范》(MT/T 898-2000)

3、《煤田地质勘探安全规程》原煤炭部颁布

4、《煤炭资源勘探工程测量规程》原煤炭工业部颁布

5、《全球定位系统(GPS)测量规范》

1.2 地质任务

1、基本查明工作区范围内断层带赋水性及煤层顶底板赋水性;

2、探测工作区范围内采空区及老窑积水情况,对区内可能存在的富水区进行解释。

2 勘探区位置及交通

禹州神火义隆矿业有限公司位于河南省禹州市西35km,行政隶属禹州市鸠山乡黄庄村北。地理坐标:东经113°08′38″~113°09′40″,北纬34°11′57″~34°12′46″。东北距鸠山乡3km,距禹州市35km,北距登封20km,南距汝州30km。焦枝铁路从矿区南部外围通过,交通便利(见图1-1)。

3测区地质及地球物理电性特征

3.1以往地质工作及水文地质工作评述

本矿区位于禹县煤田蔡寺~白沙区方山矿区南部,属官山寨正断层下降盘断块。地质工作开展,开展主要地质工作有:

1.1997年12月,河南煤田地质局二队、物测队提交了《河南省禹县煤田蔡寺~白沙区普查地质报告》。

2.2002年2月,河南省地质矿产勘查开发局第二地质勘察院按当时的矿区范围编制了《河南省禹州市鸠山乡官山煤矿二1煤层储量报告》。

3. 2004年4月-2005年5月,河南省煤田地质局四队编制了《河南省禹州市鸠山乡官山煤矿资源储量报告》。

4.2005年11月由河南省煤炭地质勘察研究院提交了《河南省禹州市官山煤业有限公司煤炭资源储量核查报告》,该报告于2005年12月河南省国土资源厅以豫国土资储备字[2005]299号文评审备案证明。全矿区一4、二1煤层共批准查明资源储量235.6万吨。

5. 2009年1月,由河南省煤炭地质勘察研究院提交了《河南省禹州市官山煤业有限公司生产补充勘查报告》。预算矿井涌水量:正常涌水量143.75m3/h,最大涌水量287.50m3/h

本矿为小型煤矿,水文地质工作虽在勘查期间做了一些,但大多为在开采过程中予以积累,2009年1月编制河南省禹州市官山煤业有限公司生产补充勘查报告》比较系统的收集了区内外地质及水文地质资料,完成了对地层、构造、煤层、煤质、水文地质及其它开采技术条件等方面的工作。

3.2区域地质背景

矿区属禹县煤田的一部分,位于其西北部。根据河南省地层区划,禹县煤田属华北地层区豫西地层分区嵩箕地层小区,地层从老到新发育有太古界~元古界,古生界寒武系、石炭系、二叠系,中生界三叠系,新生界第四系,其中石炭系、二叠系为本区主要含煤地层

禹县煤田位于华北板块南缘嵩箕构造区嵩箕断隆的荟萃山~风后岭背斜南翼。由于历经了多期构造叠加变形,禹县煤田构造格架特征严格受区域构造控制。方山矿区位于禹县煤田西端,白沙向斜西南翼。白沙向斜位于华北古板块南缘,属板内构造嵩箕构造区嵩箕断隆小区。

据已有资料,区内未见有岩浆岩出露。

3.3矿井地质概况

(一)地层

义隆矿区位于禹县煤田西北部,根据地表出露和以往钻探揭露,区内地层由老至新依次为寒武系上统凤山组(

3f)、奥陶系中统马家沟组(O2m)、石炭系上统本溪组(C2b)和太原组(C2t)、二叠系下统山西组(P1sh)和下统下石盒子组(P1x)、二叠系上统上石盒子组(P2s)、新生界第四系,现简述如下: 1、古生界寒武系上统凤山组(

3f)

岩性为浅灰色隐晶质白云质灰岩,含燧石团块及条带,夹灰质白云岩,下部夹薄层泥岩,厚约38.0m。

2、奥陶系中统马家沟组(O2m)

岩性为灰色角砾状灰岩,具裂隙,方解石充填,局部发育岩溶。与下伏寒武系上统凤山组地层呈平行不整合接触。

3、石炭系(C)

平行不整合于奥陶系中统马家沟组(O2m)之上,仅有上统本溪组和太原组。

(1)上统本溪组(C2b)

岩性主要为浅灰色铝土质泥岩和铝质岩,具鲕状及豆状结构。底部为紫红色泥岩和褐铁矿层(山西式铁矿),含鲕粒、豆粒,厚约10.00m,为良好隔水层,与下伏奥陶系中统马家沟组(O2m)地层呈平行不整合接触。

(2)上统太原组(C2t)

岩性主要为灰、深灰色石灰岩、泥岩、细粒砂岩和薄煤层组成,依据岩性组合可分为三段。

下段与中统本溪组呈连续沉积。底部为中厚层状长石生物碎屑石灰岩L1—L4夹薄煤层,为二1煤层底板直接充水含水层,该段平均厚13.0m;中部为粉—细粒石英砂岩,砂质泥岩,泥岩,含1~2层煤层均不可采,局部夹有薄层泥灰岩,为隔水层,该段平均厚24.0m;上部主要由5层深灰色泥晶灰岩、泥岩、砂质泥岩组成,该段平均厚27.0m,为二1煤层底板间接充水含水层。

太原组总厚64.0m,与下伏上统本溪组(C2b)地层呈整合接触。

4、二叠系(P)

与太原组呈连续沉积,分布于背斜的两翼,为区内主要的含煤地层。

(1)下统山西组(P1sh)

岩性:底部为中-细粒,薄-中厚层状长石石英砂岩,具脉状层理或透镜状层理,层面上含大量的白云母片和动物潜穴,区域称为二1 煤层底板砂岩,之上为二1煤层,为区内煤矿的主采煤层。二1煤层上部大占砂岩段为灰~浅灰色厚层状中粒砂岩、泥岩、砂质泥岩,含二3煤层,厚0.27~0.64m,中粒砂岩层面富含白云母片及岩屑,具缓波状层理和双向交错层理,为主要标志层之一。中部以泥岩、砂质泥岩夹薄煤层含较多的植物化石。砂岩主要为香炭砂岩;岩性为浅灰色的中厚层状长石石英砂岩,以层理面上含较多的菱铁矿碎屑为特征,具双向交错和韵律层理,为主要标志层之一。上部小紫泥岩段为灰绿~灰色泥岩,砂质泥岩,局部见暗斑、紫斑和菱铁质鲕粒,底部砂岩相变为泥岩时,多为炭质泥岩。以大占砂岩、香岩砂岩为主,组成二1煤层顶板直接充水含水层。本组平均厚75m。

(2)下统下石盒子组(P1x)

与山西组呈连续沉积。

本组大致由4个沉积非常相似的四个旋回组成。旋回的底部为具正粒序的细-中粒长石石英砂岩,向上逐渐过渡为粉砂岩、泥岩,砂质泥岩夹薄层细砂岩,常具有紫色斑块。中部一般为灰色、灰黑色泥岩、砂质泥岩、粉砂岩夹多层薄煤。上部又过渡为含有紫斑的泥岩,砂质泥岩夹灰绿色的细砂岩透镜体。每段约厚77-82m左右。全组平均厚约316.00m。

(3)上统上石盒子组(P2s)

与下伏的(P1x)连续沉积,呈整合接触。

地层厚度不详,本区揭露较少底部岩性为浅灰~灰白色中、粗粒砂岩(俗称田家沟砂岩),平均厚7.0m是上、下石盒子组分界的标志层。

5、第四系(Q)

主要由浅黄、棕红色砂、粘土、亚粘土、亚砂土及砾石组成,厚0-30m,平均厚20m。与下伏的各系地层呈角度不整合接触。

二、构造

本区基本构造形态为地层走向NE,倾向SE,倾角19°~29°的单斜构造,矿区内无断裂构造和褶曲,综合评价构造复杂程度为简单。

3.4矿井水文地质条件

3.4.1含水层特征

根据周边生产矿井资料证实,本矿区对二1煤层开采影响最大的含水层为寒武系上统凤山组(

3f)石灰岩岩溶裂隙含水层,奥陶系中统马家沟组(O2m)石灰岩岩溶裂隙含水层、太原组下段石灰岩岩溶裂隙含水层、太原组上段石灰岩岩溶裂隙含水层、二1煤层顶板砂岩裂隙含水层和第四系孔隙裂隙含水层。一、寒武系上统凤山组(

3f)石灰岩岩溶裂隙含水层

主要由白云质灰岩组成,平均厚度52.10m,由西北向东南随埋深增大,岩溶裂隙发育程度和富水性也随之减弱。据补勘1001、2001钻孔揭露,与二1煤层的距离为70m左右。该含水层含岩溶裂隙承压水,为二1、一4煤层间接充水含水层,由于其水压大,富水性强,如遇构造破坏对煤层的开采将构成极大威胁,开采时需引起重视,防止水害发生。

二、奥陶系中统马家沟组(O2m)石灰岩岩溶裂隙含水层

岩性为灰色角砾状灰岩,具裂隙,方解石充填,局部发育岩溶。与下伏寒武系上统凤山组地层呈平行不整合接触。据补勘1001、2001钻孔揭露厚度分别为1.04m、0.98m,与一4煤层的距离为16m左右。与二1煤层的距离为70m左右,为二1、一4煤层间接充水含水层,虽然本区发育厚度较小,但与下部寒武灰岩含水层联系紧密,如遇构造破坏对矿井开采影响较大

三、太原组下段石灰岩岩溶裂隙含水层

该含水层主要由L1-L4石灰岩组成,其中L1、L2、L3灰岩厚度较大且稳定,含岩溶裂隙承压水。L4灰岩局部相变为中~细粒砂岩。据补勘1001、2001钻孔揭露厚度分别为8.09m、11.39m,与二1煤层的距离为50m左右。该含水层岩溶裂隙发育程度弱,富水性中等,导水性不均一,该层为二1煤层底板间接充水含水层,一4煤层底板直接充水含水层,属岩溶裂隙承压水。如遇构造破坏或底板隔水层厚度变薄与下部奥灰、寒武水发生水力联系使奥灰、寒武水涌入矿井,对开采煤层影响极大。深部开采时需引起重视,防止水害发生。

四、太原组上段灰岩岩溶裂隙含水层

由L7-L11石灰岩组成,平均厚13.34m,其中L7、L9灰岩发育较好,上距二1煤层为8.0m。该层富水性弱—中等,导水性不均一,属岩溶裂隙承压水。该含水层距二1煤层较近,为二1煤层底板直接充水含水层。一4煤层顶板直接充水含水层。在矿区北部直接与第四系含水层接触,接受大气降水的补给,富水性较强。如遇构造破坏下部含水层发生水力联系,对开采煤层影响会更大。深部开采时需引起重视,防止水害发生。

五、二1煤层顶板砂岩裂隙含水层

由大占砂岩、香炭砂岩和砂锅窑砂岩组成,岩性主要为浅灰~灰色细-中粒砂岩组成,厚度7.47-74.39m,裂隙较发育。该含水层为二1煤层顶板直接充水含水层,含砂岩裂隙承压水,富水性弱,导水性不佳。

煤层采动后矿井以顶板淋水为主,易疏干,对二1煤层开采有一定的影响。在没有富水性强含水层补给的条件下不会对开采二1煤层构成威胁。

六、第四系孔隙裂隙含水层

该层以钙质结核层和砂、砾石层为主,厚2.0~10.0m,含水性与大气降水密切相关,受大气降水渗入补给,地下水动态随季节变化,富水性较强,为孔隙潜水。井田范围内厚度较小,排泄条件好,浅部对煤矿生产影响较大,深部影响较小。

3.4.2 隔水层特征

一、本溪组隔水层

位于奥陶系灰岩岩溶裂隙含水层之上,为灰色~深灰色的铝质岩和铝质泥岩组成,厚5.60m,该隔水层,层位稳定,其隔水性能好,一般情况下可隔断上、下含水 层之间的水力联系。但在隔水层厚度变薄或断层带附近隔水性能差,可能失去隔水作用。

二、太原组中段隔水层

主要由太原组中段的砂质泥岩、泥岩、粉—细粒砂岩及煤层组成,一般厚27.2m,为太原组上、下段灰岩含水层之间的隔水层,层位稳定,隔水性能良好。但在局部岩层薄弱地段或断层导通的情况下,有可能失去隔水作用。

三、二1煤层底板隔水层

指二1煤层底至太原组石灰岩顶之间的泥岩、砂质泥岩和细粒砂岩组成,钻孔揭露,厚度8.0m。本矿区该隔水层厚度变化大,稳定性差,隔水性能相对减弱,在开采二1煤层条件下,其强度难以抵抗底板含水层中的水压时,将失去隔水作用。

四、二1煤层顶板隔水层

指山西组上部砂泥岩隔水层,以泥岩、砂质泥岩为主,与各砂岩含水层交互沉积,层位稳定,厚度大,裂隙不甚发育,透水性较差,具一定隔水性,为二1煤层顶板良好隔水层。该隔水层在自然条件下,可隔断山西组砂岩含水层与上部下石盒子组砂岩含水层之间的水力联系,但若遇断层或在开采二1煤层条件下,冒裂带达到此层时,隔水层将失去隔水作用。

3.4.3 地下水的补给、径流、排泄条件

本煤矿西部、北部山区的奥陶~寒武纪地层大面积出露,岩溶较发育,地表溶蚀现象明显,区内新近系、第四系地层分布区与基岩裸露区为地下水的补给区。大气降水为主要补给水源。基岩地下水的径流,以向深部径流为主。地下水的排泄,山西组砂岩含水层中的水由矿井排泄一部分外,一部分为隐伏排泄;太原组石灰岩含水层中的水在本矿南部一带由人工通过矿井排泄一部分外,其它部分仍为隐伏排泄;奥陶系及寒武系石灰岩含水层中的水,受周边矿井排水影响外,目前,地下水仍以隐伏排泄为主。

3.4.4构造对水文地质条件的影响

本区基本构造形态为地层走向NE,倾向SE,倾角19°~29°,的单斜构造,矿区未发育断裂构造和褶曲,故本矿区水文地质条件因构造的影响较小。但因本区域内构造复杂势必会有小型次生构造的存在,采矿中应多加注意,发现有断层发育地段时,应留足防水煤柱,先探后采,以避免发生突水事故。

3.5 测区地球物理电性特征

利用电法勘探解决地质问题的前提条件是目标地质体和围岩存在电性差异,理论上讲,干燥的岩石的电阻率为无穷大,但实际上岩石孔隙、裂隙总是含水的,并且随着岩石的湿度或者含水饱和度的增加,电阻率急剧下降。岩层完整时其电阻率较高,受构造运动等地质作用的影响岩层中常发育有破碎裂隙,破碎程度及其含水的饱和度越大,岩石的导电性会显著增强,地层电阻率明显降低。在诸多方法中,瞬变电磁法对探测低阻体最为灵敏,故在本区采用瞬变电磁法施工。

4 数据采集方法及工程量

瞬变电磁勘探技术在二十世纪八十年代末、九十年代初应用于煤田地质勘探领域,以其独有的轻便、灵活、分辨率高并且对寻找低阻异常区效果比较明显而倍受青睐。

4.1 瞬变电磁法的原理

瞬变电磁法(简称:TEM法)是利用不接地回线或接地电极向地下发送脉冲式一次电磁场,用线圈或接地电极观测由该脉冲电磁场感应的地下涡流产生的二次电磁场的空间和时间分布,从而来解决有关地质问题的时间域电磁法。

瞬变电磁法的激励场源主要有两种,一种是载流线圈或回线,另一种是接地电极。目前,使用较多的是回线场源。发射的电流脉冲波形主要有矩形波、三角波、和半正弦波等,不同波形有不同的频谱,激发的二次场频谱也不相同。

多数仪器使用回线场源阶跃脉冲(相当于矩形脉冲后沿)激发的瞬变电磁场进行测量。在导电率为σ、导磁率为μ0的均匀各向同性大地表面敷设面积为S的矩形发射回线,在回线中供以

由上公式可以看出,地下感应涡流向下、向外扩散的速度与大地导电率有关,导电性越好,扩散速度越慢,这意味着在导电性较好的大地上,能在更长的延时后观测到大地瞬变电磁场。

从“烟圈效应”的观点看,早期瞬变电磁场是由近地表的感应电流产生的,反映浅部电性分布;晚期瞬变地磁场主要是由深部的感应电流产生的,反映深部的电性分布。因此,观测和研究大地瞬变电磁场随时间的变化规律,可以探测大地电性的垂向变化,这便是瞬变电磁测深的原理。

从傅立叶变换理论可知,一个脉冲电磁波可视为许多不同频率的谐变电磁波的组合,而一个脉冲电磁场感应产生的二次时变电磁场便是由许多不同频率的谐变电磁场感应产生的二次谐变电磁场的组合。由此可见,TEM与观测谐变电磁场的频率域电磁法(FEM)同属于研究二次涡流场的方法,二者有许多共同点,两种方法的物性基础都是电阻率的差异,物理原理都是电磁感应定律,可以使用多种同样的装置类型。但与FEM相比,TEM可以在没有一次场背景的情况下观测纯二次场异常,因此,可以使用同点装置,从而使体积效应、旁侧影响大大减小,而分辨率大大增强。TEM没有FEM中的主要噪声源——装置耦合噪声,一次场不稳、地形起伏、收发点位误差等影响都大为减小。

由于该方法是纯二次场测量,故与直流瞬变电磁勘探相比,具有对低阻地质体反映灵敏,纵横向分辨率高,勘探深度大,不受地表高阻覆盖层影响,工作效率高等优势。

瞬变电磁法的工作方法多种多样,依据目的任务,本次综合水文物探选用地面瞬变电磁法的大定源内回线装置,工作装置见下图4-3。

TX为供电线框,RX为接收探头。

4.2 试验工作

4.2.1仪器

正式施工前,认真进行试验工作并提交试验工作小结,试验内容:供电线框大小,供电电压等,确定试验的施工参数,确保施工的顺利进行。设备采用加拿大产PROTEM 67D瞬变电磁仪。

高质量的仪器是地质任务完成的基本要求,结合本次勘探的地质任务,要求仪器具有以下特点:

1、由于瞬变电磁响应随时间衰减极快,接收机要在大量的噪声中接收到有效信号,要求仪器动态范围大;

2、测区内有高压电线、村庄,可能会存在较大的人文噪声,要求仪器抗干扰能力强,施工方式灵活;

根据本次勘探所承担的地质任务及测区对仪器指标的要求,拟使用多加拿大产PROTEM 67D瞬变电磁勘探系统。本系统是目前国内外瞬变电磁勘探中最先进的仪器系统之一,与其它瞬变电磁仪器相比,PROTEM仪器具有发射电流大,抗干扰能力强,采用不同频率发射,可针对不同的勘探深度,保证不同时段的采样精度;采用探头接收信号,对低阻体反映更为敏感、施工效率高(常规方法效率3倍以上),施工方式灵活,适用于各种地形工作。

主要性能参数为:

最大供电电流 25A;

积分时间 0.25~120S

增 益 20~26倍

采样道数 20/30

同步方式 石英钟同步/参考线同步

动态范围 29 bits (175db)

输出电压 18V~150V连续可调

接收线圈 接收探头(有效面积200㎡;可采用各种装置,施工灵活、高效)

4.2.2 试验点位

选择勘探区内目钻孔附近进行试验,详见瞬变电磁工程布置图。

4.2.3试验内容

瞬变电磁勘探有多种工作装置,目前在水文地质勘探中一般采用大定回线源装置或中心回线装置,两种工作装置各有优缺点,为高质量、高效率地完成地质任务,重点对大定回线源装置进行试验。在测区内选取10个坐标点进行试验,。其它需要试验内容有:

1.发射线圈(Tx)的大小:在满足勘探深度的前提下选择较小线圈,以提高工作效率,拟试验400m×400m的发射线框。

2.频 率:为保证对目地层的有效观测,选取适合于本区的发射频率,试验2.5 Hz和25Hz。

3.积分时间:选取适合于本区的积分时间以保证干扰得到有效压制,观测数据稳定可靠,选择范围15S~60S。

4.增 益:通过试验选取合适的增益,保证早期数据不溢出,晚期数据能保证勘探深度,选择范围20~26倍。

通过对勘探区试验点的试验结果进行综合处理分析,选取适合于全区的工作参数。

4.3 野外施工技术及施工质量

4.3.1 测网布设及设计工作量

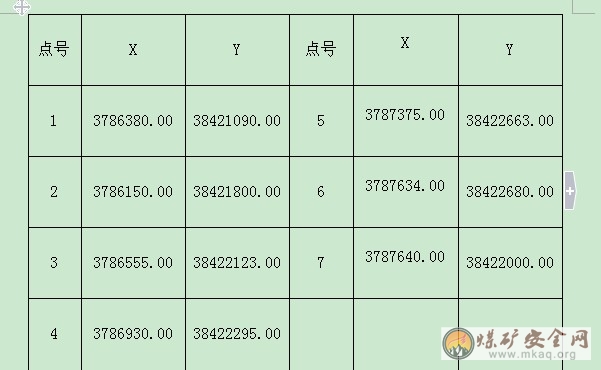

结合地质任务及构造走向,全区布置西北向测线。全区均匀布设,网度为40m*20m。共设计测线73条,坐标点1596个,质量检查点80个(按5%计算),试验点10个,合计物理点1686个(见工程布置图)。

4.3.2 野外施工技术

野外数据采集是瞬变电磁勘探工作的基础,它直接关系到资料的处理效果及成果的可靠性,为保证原始资料的质量,整个施工过程中需要采取以下措施:

1. 野外工作的基本任务是按照设计和规范要求,保证安全施工,取全取准第一性资料。每个测站及线框布设时,应校对测量桩号是否正确。敷设线框时不得将剩余导线留在绕线架上,应将其呈S型铺于地面。布线时允许在方向线左右有所摆动,但摆动幅度不得大于回线边长的5%;实际线框角点与线框角点的标志(测桩)的点位误差应小于5%。点位误差应小于5%.导线联接处应接触良好,严禁漏电。野外用的电线应定期检查绝缘性,绝缘电阻应大于2 M欧姆以上;供电导线的总电阻值应能保证所敷设回线的供电电流满足设计要求。

2.收集本区及邻区地质钻孔资料及各种巷道资料,充分利用邻区的勘探方法,做到心中有数,有利于对瞬变电磁勘探分辨率的分析,对施工参数进行合理的选择。数据的采集,首先应进行测量工作,对每个测点的高程进行实测,当观测点位置确定后,确定仪器因素,主要试验工作是仪器的抗工业电干扰、重复性及施工参数试验,最终选择适合本次瞬变电磁勘探的施工参数。

3.施工前对职工进行短期培训,使每个人熟悉施工区的地质、地理等施工环境及施工方案。

4.瞬变电磁法要做到供电线圈铺放水平、面积准确,探头位置摆放在线圈中部三分之一的位置并保持水平,正确选择供电电流、接受频率;直流电测深法做到跑极准确,方向误差小于3°,极距误差不超过1%,数据采集稳定。

5.项目部技术人员要深入现场,指导生产,贯彻生产施工的主要思想,进行质量监督,发现异常及畸变点及时布置重复观测和检测,尤其矿区施工,注意地电干扰的影响,保证原始记录的质量。并检查野外班报记录 ,建立正确的空间属性文件(电子班报)。

6.建立现场资料处理站,及时对各种资料进行处理,指导和检查野外生产,并对各种空间属性数据及时输入计算机,以利于资料的处理、解释。

7.如遇特殊情况或重要技术问题需调整设计时应及时提出,由项目组研究后提出合理方案并报甲方及监理方,经甲方及监理方同意后实施。

8.严格执行各项安全规定,建立健全安全生产网络,落实各项安全措施。要牢固树立“安全第一”的观念,供电、测量线通过高压线时谨防搭并;过路时要注意压线,以防机动车挂线及挂伤行人。野外施工应注意防雷电、防洪水等自然灾害的发生,保证野外施工人员的人身安全。施工中驾车司机应时刻注意路况变化,保证车况良好,文明驾驶,保证行车安全。

4.3.3 施工质量

本次施工要严格按《地面瞬变电磁法技术规程》(DZ/T 0187—1997)、《煤炭瞬变电磁勘探规范》(MT/T 898-2000)及《设计》进行,严格按ISO9001:2000质量认证体系要求施工,全区瞬变电磁物理点,甲级率达到85%以上,合格率为95%以上。

4.4 定点定线测量

4.4.1 作业依据

1、《禹州神火义隆煤矿瞬变电磁勘探设计》

2、《煤炭电法勘探规范》MT/T898—2000

3、《RTK动态(GPS)测量规范》

4、《煤炭资源勘探工程测量规程》1987年版

4.4.2 控制点的布设

全勘探区在已知控制点距测区较近,在该处架设基准站,通视条件好可作为GPS控制测量的起算点。根据地形情况在测区不同位置分别布设E级GPS点。在这些点架设基准站,再以中继站的辅助工作,使流动站在全测区接收信号无盲区。

4.4.3测量外业要求和方法

1、利用本区周边地区的三角点,作为基础控制测量的起算数据。施工用图采用矿方提供的地形图。

2、一级基线间距离160m,放样物理点距设计点位不超过0.2m,并测量该点的坐标和高程。

3、内插点距设计点位不超过0.5m,到基线处检核。如遇高差超过2m、村庄等特殊地段时进行实测。

4、测点均采用RTK动态实时定位并存盘,成果提供线号,桩号,X坐标,Y坐标,H高程。

5、测点每20m打一个木桩、同时挂上红色旗帜标志,用油性笔写明线、点号。

6、观测时卫星数≥5颗,卫星截止高度角≥15°,PDOP≤6。

7、测量期间复测(对先前已放样的测点),复测率不得小于测点总量的3%。

8、所有物理点放样完成后,在全区范围内随机抽查测点总数的3%以上。即质检率≥3%,并计算其中误差。中误差应满足如下要求:Mx≤0.3m,My≤0.3m,Mh≤0.3m。

4.4.4 测量资料内业要求

1、每日野外施工结束后,内业计算人员及时对野外数据进行处理,发现问题,及时纠正,严格执行各项标准。

2、每条线测量及内业完成后,及时检查测量成果,并确定无误后,方可提供生产使用。

4.4.5测量成果内容

1、GPS测量平差计算资料及成果资料;

2、提交测点坐标及高程成果资料(按线整理);电子记录数据格式符合项目组要求;

3、GPS及测量导线联测图;

4、测量工作总结报告,原始资料。

5 资料处理及解释

5.1 资料处理

5.1.1 资料验收

1、原始资料验收制度

(1)建立健全的质量管理体系,所有资料均要经野外组自评、项目部自检、大队抽检验收后方用于资料的处理解释。

(2)每个测点观测完毕后,操作员、记录员要对记录和曲线进行全面检查、初评。

(3)项目部专职质检员每日对原始资料进行复评,并及时将复评结果反馈给项目部。

(4)大队质量管理部门定期对项目部的生产质量进行检查及现场验收。

2、原始资料评级

严格按照《地面瞬变电磁法技术规程》和《煤炭瞬变电磁勘探规范》进行原始资料的验收和评级,全区瞬变电磁检测点甲级率不低于85%。

观测结果的质量取决于仪器设备状况、测区电磁干扰水平及工作方法等因素。为了保证观测质量,需按大于总测点数3%的数量布置检查观测工作,且检查点在测区范围内均匀分布,并对异常地段、可疑点、突变点进行了重点检查。对于观测质量的评价,主要以下列几个方面为标准:

(1)各个测点原始观测值与检查观测值的时间谱衰减规律一致;

(2)各个测点上多次重复观测值的符号、强度和时间谱衰减规律一致;

(3)干扰噪声电平以上各观测道观测值的离差较小;

(4)统计全区检查点的总均方相对误差,要求小于5%。

5.1.2资料整理

对野外当天采集的原始数据,当天逐条曲线进行验收;认真做好室内评级工作,发现异常及畸变,及时布置检测。对验收合格的原始资料,室内组要及时进行预处理并通过微机计算每个测点的视电阻率,绘制《视电阻率断面图》,为定性分析和定量解释提供基本图件。

视电阻率的计算使用晚期视电阻率的公式:

5.2 资料解释

5.2 资料解释

根据本次瞬变电磁勘探的目的,我们要依据所测得的瞬变电磁及电测深资料的视电阻率变化规律,结合已知资料,从已知到未知,从简单到复杂,进行综合对比分析解释。

瞬变电磁资料的处理和解释工作是同时进行的,它们之间存在一种从实践到认识的提升过程。资料解释是建立在资料处理所得视电阻率断面图的基础上。瞬变电磁资料的解释主要依据单点数据(视电阻率---反演解释)结合整条测线的视电阻率断面图对测区内采空区、断层及陷落柱进行解释。对导水性和富水性的解释不仅从定性图件上进行分析,而且要结合单点数据和单支衰减曲线进行综合解释。首先依据钻孔资料参考电测深的电性分层资料,确定目的层所对应的瞬变电磁采样道(深度),绘制各个目的层位的视电阻率平面图,进而结合定性图件和三维地震成果分析采空区边界、导水断层和采空区含水区域的大致范围,最终依据加密控制资料,结合计算的视电阻率和已知钻孔资料及每一个测点的正反演解释结果,使误差控制在25m之内。

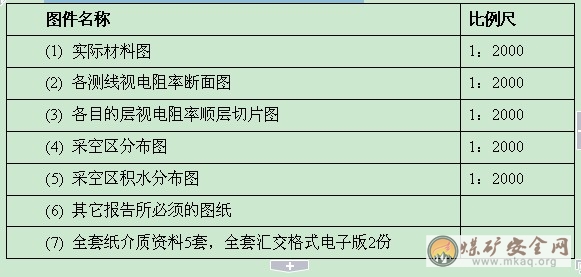

5.3 报告编制内容

编制《报告》,所有图件以AutoCAD制图。

1、报告文字说明书

2、拟提交图件(所有图件以AutoCAD制图)

3、电子文件

(1)、《报告》光盘电子版DOC两套。

6 施工组织设计

6.1施工组织

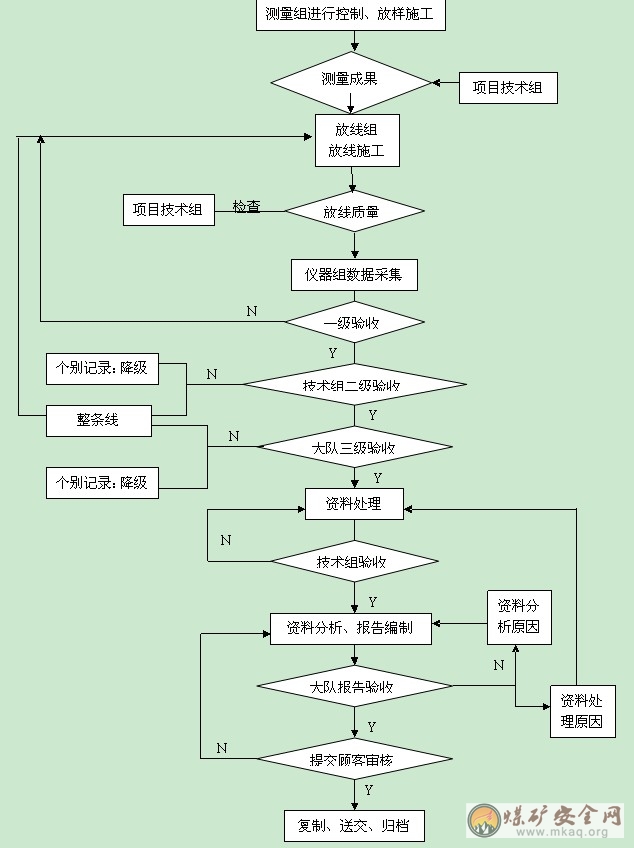

有效的施工组织方法与合理的管理制度是野外施工成功的有力保障,为保证本次勘探取得高质量的原始资料,成立以项目经理和主编为首的项目指挥部,本次勘探施工行政管理采用项目经理制,技术管理采用项目主编负责制的双重管理模式。项目经理与主编均接受指挥部的直接领导,项目经理负责施工的组织按排,对施工质量安全负责,项目主编负责整个项目的技术工作与资料质量的把关,对整个项目的质量负责,两者即相互团结协作,又相互制约,在保证施工质量的基础上努力提高施工效率。

6.2主要施工方法及设备

6.2.1 主要工程项目的施工方法

1)测量:按《煤炭资源勘探工程测量规范》(煤炭工业部1987)和《全球定位系统(GPS)测量规范》(GB/T18314-2001),先在施工区域周围建立勘探区控制点,然后从勘探控制点按设计将瞬变电磁测点标定到实地位置。

2)定框:由测量人员根据工程进度安排,将发射线框放样到实地位置上并作出标记。

3)放线:由专业放线工按测量人员标定好的发射框将发射线框放置于地表并接于发射机上。

4)发射:检验发射线框合格,按仪器操作步骤,调试发射电流到规定参数之后发射电磁波。

5)仪器接收:在各项工作准备就绪及仪器日检正常的情况下,将接受机与发射机同步后,接受机置于测点上依次进行接收、记录。

7 质量目标及质量保证措施

7 质量目标及质量保证措施

7.1质量目标

1.保证野外数据采集物理点甲级率不低于85%,合格记录点率不低于95%。

2.测量合格率达到100%,优良级率不低于95%。

3.测点相对误差不大于0.5m,高程误差不大于0.5m,一级测线点位置误差不大于0.2m,高程误差不大于0.2m。

7.2质量保证措施

1、我队已按ISO9001:2000国际质量管理标准建立了质量保障体系,严格按照过程控制程序执行。

2、认真接受监理的监督,对存在的问题存时纠正。

3、建立以项目技术负责为首,由项目经理、各班组长和项目技术组成员组成的质量监控小组;小组根据生产质量情况每隔3-5天召开一次质量监控小组会,通报施工质量情况,分析存在的问题,提出下步工作要求。

质量保障体系图